La exposición «¡Galos, pero Romanos! Obras maestras del Museo de Arqueología Nacional»

Salir del bosque galo

La Gallia Comata hace referencia a la Galia independiente, antes de ser sometida por Julio César. Estaba situada al norte de la provincia romana que más tarde se convertiría en la Narbonense. El adjetivo comata significa “cabelluda”. Entre las representaciones de esta “Galia cabelluda”, la imagen de un territorio salvaje, cubierto de bosques y habitado por jabalíes se ha convertido en un tópico ampliamente difundido en la literatura.

La arqueología ha cuestionado esta imagen idealizada de un territorio formado por bosques impenetrables. Contrariamente a las creencias populares, los galos no eran un pueblo selvático que vivía en chozas en medio del bosque. Este extenso territorio —que se extendía hacia el oeste y el norte hasta el océano, y hacia el este hasta el Rin y los Alpes— estaba cultivado. Según la visión tradicional, la conquista de la Galia cabelluda por Julio César habría sido seguida de una gran deforestación por parte de los romanos. Sin embargo, esta idea debe ser matizada: la transformación del territorio y del paisaje da testimonio de una aculturación, de un espacio tanto galo como romano (bosques, arboledas, villae, vías de comunicación, ciudades, santuarios, etc.).

Habitante de los bosques, el jabalí es a la vez un animal totémico y una presa noble. Aparece en las monedas galas y en las armas celtas. Bien representado en la mitología celta, el jabalí establece vínculos con el mundo divino. Se le encuentra entre los motivos de la escultura religiosa. En los mundos griego y romano, es una presa peligrosa y agresiva cuya captura es un acto heroico: «Lo veo erizar sus cerdas, lanzar fuego por los ojos; oigo el ruido de sus dientes que afila contra vosotros» (Filócrates, Imagines, 28,1).

Fulmen habent acres in aduncis dentibus apri1 (Ovide, Métamorphoses, X, 550)

Para los romanos, el jabalí es una presa de gran calidad en la caza, situada en segundo lugar, justo después del león. El cazador teme tanto al macho como a la hembra que protege a sus jabatos. Enfrentarse al jabalí es, de alguna manera, enfrentarse a la muerte, de la cual nace la grandeza.

La sociedad gala-romana

Tras la conquista romana, y sobre todo durante el siglo I, se instaura un nuevo sistema social inspirado en el modelo romano. Junto a los hombres libres, viven esclavos, libertos, etc. Algunos son galos, otros han llegado de Italia o de otras provincias del Imperio. Algunos son ciudadanos y siguen una carrera política; otros son comerciantes, artesanos, soldados, maestros, médicos, sacerdotes, etc. Esta primera sección permite «trazar el retrato» de los habitantes de las provincias galas, no desde un punto de vista geográfico, sino según su lugar en la sociedad.

Ciudadanos y élites

César otorgó a muchos galos el estatuto de ciudadano romano. El estudio de los nombres de familia (la onomástica) refleja la latinización de los antiguos nombres celtas. Es entre los ciudadanos romanos donde se manifiestan las élites provinciales y municipales, asimilables a la alta burguesía. Dotados de una fortuna personal, estos ciudadanos excepcionales acceden a las más altas funciones políticas y administrativas. Son numerosos los testimonios de estas élites provinciales: inscripciones, estatuas, etc. Algunos objetos y prácticas culturales reflejan su implicación en la vida pública y económica de las ciudades.

El ejército romano en la Galia

La presencia del ejército romano en la Galia no implica necesariamente conflictos, como lo sugieren las aventuras de Astérix. Tras la conquista, en el contexto de la Pax Romana (paz romana), los soldados permanecen en el territorio. Pueden ser asignados a misiones de control: explotación de canteras, obras de abastecimiento de agua, acuñación de moneda, etc. Como todos los súbditos del Imperio, los galorromanos estaban sujetos al servicio militar. En principio, los ciudadanos romanos debían servir veinte años en las legiones, mientras que los pereginos (hombres libres no ciudadanos) cumplían veinticinco años en las tropas auxiliares. La presencia del ejército romano se percibe a través del hallazgo de numerosas inscripciones, armas y sepulturas de soldados.

Esclavos y libertos

Las sociedades antiguas eran sociedades esclavistas. Aunque numerosos, los esclavos son poco visibles en los testimonios históricos y arqueológicos. Su presencia suele reducirse al hallazgo de grilletes de hierro, encontrados en contadas ocasiones, que servían para encadenar a los esclavos, pero también a prisioneros o incluso a animales. La manumisión representaba la única vía de escape para el esclavo: su amo podía concederle la libertad. Estos libertos, que vivían y trabajaban en la Galia, procedían a veces de las provincias orientales del Imperio. Algunos de ellos lograron ascender socialmente hasta convertirse en notables y acumular fortunas considerables, aunque sin ser plenamente considerados ciudadanos ni acceder a funciones políticas. Sin embargo, podían ejercer responsabilidades religiosas o participar activamente en asociaciones profesionales (collegia).

Gente de oficios

En la Galia romana, un número considerable de estelas funerarias muestra al difunto sosteniendo sus herramientas o ejerciendo su oficio. Herreros, zapateros, aserradores, tejedores, fouloneros, pintores, carniceros y tenderos son así representados en su trabajo, mientras que otros son conocidos por los nombres que dejaron grabados en sus herramientas.

Vivir a la romana en la Galia, entre ciudad y campo

La ocupación del suelo en la Galia romana se basa en la estructura de una red vial, una malla de ciudades (capitales de las cités y aglomeraciones secundarias) y asentamientos rurales. Las granjas y villas, dispersas por el territorio, son grandes establecimientos cuyas construcciones suelen abarcar entre 2 y 3 hectáreas y albergar a varias decenas de personas. Este tipo de hábitat, que domina el campo galaico-romano, sigue un modelo ya establecido con las «granjas indígenas» de la época de la independencia gala. Las tradiciones locales aquí refuerzan las nuevas tendencias aportadas por la romanización. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que muchos asentamientos rurales galaico-romanos fueron creados como nuevas fundaciones ya desde comienzos del siglo I, aunque los ritmos pueden variar según la región. Muy a menudo, estas villas fueron destruidas, a veces voluntariamente, y posteriormente niveladas y reutilizadas como cantera de materiales. Las técnicas de fotointerpretación y geofísica permiten reconocer sus planos. En la Galia lugundense y en Bélgica, el plano más común es el alargado, con una galería en la fachada (abierta hacia la explotación) a menudo flanqueada por dos pabellones en las esquinas. La parte residencial (pars urbana) se extiende detrás de la galería.

La villa galaico-romana de La Millière es famosa por sus notables pinturas murales descubiertas durante las excavaciones realizadas entre 1977 y 1980 por el arqueólogo aficionado F. Zuber. Estas frescos, compuestos por numerosos fragmentos encontrados en el suelo o adheridos a las paredes, fueron objeto de un minucioso trabajo de estudio y restauración en 2021 y 2022 por especialistas del Centro de Estudios de Pinturas Murales Romanas de Soissons. Este análisis profundo permitió reconstruir el programa decorativo completo de la villa.

La decoración de las Cuatro Estaciones proviene de una pequeña sala privada situada al noroeste de la villa. Construida en el siglo II, esta estancia fue acondicionada a comienzos del siglo III con un sistema de calefacción por hipocausto, un nicho y dos bóvedas, reflejando el estatus social del propietario. Las paredes estaban adornadas con imitaciones de mármoles en la parte baja, rematadas por una cornisa de estuco, mientras que la parte superior estaba dividida en paneles decorados con guirnaldas. La bóveda de aristas, la mejor conservada de la Galia, presenta cuatro medallones hexagonales pintados, cada uno con una alegoría de las estaciones. Si la Primavera y el Verano están representados de forma convencional, el Otoño y el Invierno se apartan de las representaciones habituales. Esta decoración refinada, que mezcla pintura y estuco, subraya el vínculo entre la villa y los ciclos estacionales agrícolas. Las operaciones de restauración fueron realizadas con el apoyo de Crédit Agricole de Ile-de-France Mecenazgo y la Fundación Crédit Agricole – País de Francia.

El dominio de los dioses

El panteón galaico-romano

Antes de la conquista de la Galia por César, los galos poseían un panteón abundante y complejo. Las representaciones galaico-romanas nos ofrecen algunas imágenes y nombres, demostrando que estos dioses seguían siendo venerados junto a los nuevos dioses romanos. La asociación de dioses galos y romanos, que mezcla la integración de la religión romana con la fidelidad a los cultos indígenas, es un símbolo de la romanización.

La colección galaico-romana del Museo de Arqueología Nacional está compuesta por numerosas representaciones divinas realizadas en diversos tamaños y materiales (caliza, mármol, aleación de cobre, terracota, etc.) y atestigua el gran número de deidades que pueblan el panteón galaico-romano y la diversidad de sus imágenes.

Prácticas religiosas

Se realizaron excavaciones arqueológicas en el lugar llamado La-Croix-Saint-Charles en Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) por Émile Espérandieu (1909-1911). Numerosas ofrendas que representan partes del cuerpo humano (rodilla, tronco, ojos) y varias representaciones de bebés envueltos en pañales fueron ofrecidas al dios Apolo Moritasgus.

Émile Espérandieu no es un desconocido en Nimes. Militar y epigrafista-arqueólogo, era originario de Saint-Hippolyte-de-Caton, en el Gard. Se hizo un nombre en el mundo de la arqueología estudiando y publicando esculturas en piedra de la Galia en recopilaciones que aún llevan su nombre, antes de convertirse en director de las excavaciones de Alesia en 1906. En 1918 se retiró a Nimes, donde fue conservador de los Monumentos Antiguos y de los museos arqueológicos. También fue miembro de la Academia de Nimes y de su Escuela Antigua.

La invención de la arqueología galaico-romana

Napoleón III y la Galia romana

Napoleón III se apasionaba por Julio César, la historia romana y la arqueología. Deseoso de reconciliar a los franceses, hasta entonces divididos por sus orígenes nacionales, Napoleón III buscó crear una Francia galaico-romana capaz de trascender los enfrentamientos memorísticos.

Las excavaciones de Alesia condujeron a la fundación del Museo Galo-Romano en Saint-Germain-en-Laye, en el antiguo castillo de los reyes de Francia, el 8 de marzo de 1862. Este museo participó en la institucionalización de la arqueología y su desarrollo como disciplina científica, y contribuyó, mediante su visión pedagógica y su exigencia de transmisión, a la formación del ciudadano.

En la apertura del museo en mayo de 1867, solo se inauguró la Sala de Alesia, que narraba la victoria romana sobre los galos. Posteriormente, antes de la guerra de 1914, se abrieron una veintena de salas más dedicadas al periodo galaico-romano. La Galia de los cabellos largos fue el centro de las reflexiones republicanas: por un lado, los galos de cabellos largos y vida sencilla y rústica; por otro, los romanos encarnaban la administración, el orden, la organización y la rectitud en todas las cosas.

El trauma de la derrota militar de 1870 frente a Prusia genera un paralelo explícito con la derrota de Vercingétorix frente a Julio César en Alesia en el 52 a.C. Esta comparación permite ensalzar al héroe galo y la urgencia de aprender de su vencedor. La Galia conquistada por Roma se convirtió en una provincia brillante y civilizada, por lo que la Francia vencida por Prusia debe reformarse inspirándose en los métodos eficaces de su vencedor. Así, para ser antigua y legítima, Francia debe ser gala, pero para ser civilizada y civilizadora, debe ser romana. En otras palabras, Francia debe ser galaico-romana.

La arqueología de la Galia romana, de los tesoros al yacimiento

La palabra « tesoro » evoca en nuestra imaginación colectiva imágenes de objetos raros y únicos. Designa un conjunto de objetos realizados en materiales preciosos (oro, plata, piedras preciosas), acumulados y a menudo cuidadosamente ocultos. Fueron puestos a salvo y a veces olvidados, porque su propietario no pudo recuperarlos.

La presentación de estos « tesoros » explora la cuestión del rápido reconocimiento de su interés científico para la arqueología. Ciertamente, estos objetos son excepcionales y están fabricados con materiales valiosos, pero, más allá de un feliz azar, su descubrimiento y estudio por parte de arqueólogos dice mucho sobre el contexto histórico de su ocultación.

De hecho, su enterramiento, mayoritariamente fechado en el siglo III, coincide con un periodo crucial marcado por importantes transformaciones dentro del Imperio romano.

Este período, que durante mucho tiempo se denominó Bajo Imperio Romano y que ahora se conoce como Antigüedad Tardía, es una etapa compleja que inicia la organización de la Edad Media occidental. La aparición de nuevos centros de poder político, económico, intelectual y religioso provoca una gran inestabilidad, durante la cual se suceden emperadores títeres y usurpadores, amenazas militares en las fronteras del Imperio, una crisis económica marcada por devaluaciones monetarias, un terremoto religioso en el que el cristianismo reemplaza al politeísmo como religión oficial, cambios climáticos, etc. Este contexto por sí solo justifica que algunos hayan intentado proteger sus objetos de valor y sus monedas enterrándolos con la esperanza de recuperarlos algún día.

Algunos de estos tesoros se descubren por casualidad mucho tiempo después. ¡Pero cuidado! La “caza de tesoros” es una actividad ilícita. Generalmente realizada con detectores de metales (“sartén”), estos buscadores saquean sitios arqueológicos, privando a los arqueólogos de conocimientos esenciales para comprender los vestigios y al público de los museos de un patrimonio invaluable. Los cazadores de tesoros se enfrentan a multas de hasta 100,000 euros y a 7 años de prisión…

Estos tesoros son fundamentales para recordarnos la historia, la resiliencia, pero también la responsabilidad colectiva de preservar este patrimonio para las futuras generaciones.

También para descubrir en la exposición…

Modas y códigos de vestimenta en la Galia romana

En el marco de los eventos organizados en torno al textil y la tela vaquera en Nîmes en 2025, se propone un recorrido sobre el vestuario en la Galia romana a lo largo de la exposición « ¡Galos, pero romanos! ».

Entre los objetos generosamente prestados por el Museo de Arqueología Nacional, representaciones de hombres, mujeres, niños y divinidades, de origen griego, romano o galo, permiten mostrar una variedad de atuendos de la época. Aunque existen especificidades para cada pueblo, las influencias externas han mezclado estilos y técnicas desde siempre, creando modas casi tan cambiantes como las actuales.

Sin embargo, en la sociedad romana, muy jerarquizada, existen códigos que rigen las vestimentas según el género, el estatus social, las funciones y el contexto. La ropa es un elemento de identificación de la persona que la lleva. Estos códigos vestimentarios se aplican en todas las provincias del Imperio, mientras que las vestimentas tradicionales locales no son por ello totalmente descartadas, algunas incluso adoptadas por los romanos.

Este recorrido abarca 20 obras de la exposición.

15 obras principales

-

Escultura de personaje con jabalí

Escultura de personaje con jabalí

Piedra caliza; h. 25,8; L. 10,5 cm Finales del siglo II-I a.C. Euffigneix, La Côte d’Alun (Haute-Marne) Adquirido en 1946; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

Este fragmento de relieve esculpido, descubierto en los años 1920 durante trabajos agrícolas, fue depositado en una « fosa llena de huesos ». Se reconoce un personaje masculino, del que sólo se conservan el torso y la cabeza inclinada, que lleva un torque tubular con adornos detallados. Un gran jabalí, con la cresta erguida, ocupa el fondo a la altura del tórax.

El hombre, sin brazos, parece una aparición. A la izquierda se observa un ojo inmenso, posiblemente animal, mientras que a la derecha, muy fragmentada, parece representarse otra figura animal.

La parte trasera y la coronilla, con un catogan y mechones largos, están dañadas. No se encontraron objetos asociados. El torque recuerda ejemplares de lámina de oro de los siglos II-I a.C. La escena permanece enigmática: el hombre podría ser un héroe ancestro más que una deidad, mientras que el jabalí subraya los vínculos entre humanos y animales, dotados de espíritu y poder.

Foto: © MAN / Valorie Gô

-

Laie de Cahors

Laie de Cahors

Aleación de cobre; h. 21,6; L. 37; P. 10,4 cm Siglo II d.C.; Cahors (Lot) Compra 1872; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

Esta escultura de bronce, hallada en 1872 en Cahors junto a un pie de estatua de gran tamaño, procede de un yacimiento que incluye columnas, capiteles y mosaicos, probablemente perteneciente a una casa de notables, un edificio público o un santuario. Situada en Divona Cadurcorum, capital de los Cadurcos, la ciudad antigua alcanzaba cerca de 200 hectáreas en su apogeo.

La jabalina, notable por su tamaño y realismo, está representada en movimiento, en una postura defensiva: patas traseras extendidas, ubres visibles, hocico alargado y boca abierta que muestra los colmillos. Su cresta y pelaje están finamente grabados en el metal. Animal emblemático de los celtas, el jabalí también aparece en el arte grecorromano, a menudo en escenas de caza, como en un sarcófago descubierto en Saint-Béat.

Realista e influenciada por el arte helenístico, esta escultura evoca otras obras similares producidas en la Galia romana durante los siglos II y III.

Foto: © MAN / Valorie Gô

-

Estela funeraria de Julia Paullina

Estela funeraria de Julia Paullina

Caliza de concha; h. 142; L. 68,5; P. 33 cm. Bourges (Cher), Fundación del Seminario de Bourges, rue Moyenne Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Capital de los Bituriges Cubos, Avaricum (Bourges) fue una ciudad importante en la Antigüedad, rodeada de numerosas necrópolis. La estela funeraria de Julia Paullina fue descubierta en 1704 durante la construcción del seminario.

Se distingue por su gran frontón triangular con acroteras decoradas con palmetas. En el centro del tímpano está grabada la inscripción D.M., seguida de una dedicatoria: «A los manes y a la memoria de Julia Paullina, su esposa de 50 años, Tenatius Martinus (erigió este monumento).»

Los lados de la estela, adornados con drapeados y objetos diversos como un cofre, sandalias y un peine, presentan una decoración única cuya simbología sigue siendo enigmática. La calidad y originalidad de esta escultura testimonian un saber hacer refinado.

Foto: © MAN / Baptiste Simon

-

Visera de jinete con rostro

Visera de jinete con rostro

h. 19; l. 19,5; anch. 15,5 cm; siglo I d.C. Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) Adquisición 2019; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Descubierta en Conflans-en-Jarnisy, cerca de Metz, capital de la ciudad de los Mediomátricos, esta visera testimonia la presencia militar romana en una zona de frontera. Utilizadas en desfiles y entrenamientos, estas viseras, fechadas entre los siglos I y III, servían para impresionar al adversario.

Este rostro de joven, martillado en una lámina de cobre, constituye la visera desmontable de un “casco con rostro” romano. La parte superior de la frente y las sienes están adornadas con una corona de dos ramas vegetales entrelazadas. Una importante ausencia en el ojo derecho, así como una ligera deformación lateral en la cara, no disminuyen la calidad estética del objeto. La nariz potente prolonga una frente estrecha y plana, delimitada por arcadas angulosas sobre los ojos almendrados con párpados ligeramente caídos. La boca entreabierta con labios gruesos y el mentón redondeado aportan un toque de humanidad a los rasgos idealizados, de inspiración helenística.

Un pequeño tenón de cabeza plana en aleación de cobre, cerca del borde lateral inferior derecho, cuyo simétrico desapareció, pertenece al sistema de ensamblaje de la visera con la calota. En la parte superior de ambas orejas, las marcas de óxido de hierro sugieren que esta última, ya desaparecida, era de hierro.

Foto: © MAN / Valorie Gô

-

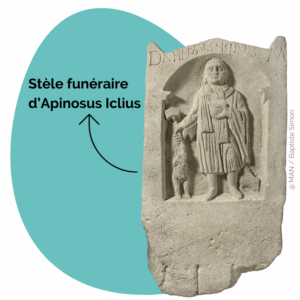

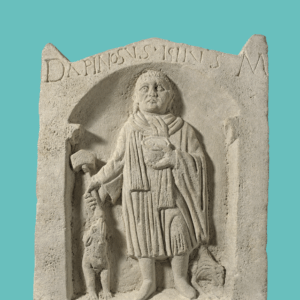

Estela funeraria de Apinosus Iclius

Estela funeraria de Apinosus Iclius

Piedra caliza; h.110 ; l.60 ; a.20 cm; siglo II d.C. Entrains-sur-Nohain (Nièvre) Compra 1909; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

Esta estela, descubierta en 1860 durante trabajos en una tejería, se encontró intacta. Marcaba el lugar de una tumba, probablemente una fosa que contenía una urna cineraria y ofrendas como jarras y cuencos. Fue hallada en una necrópolis cerca de Entrains-sur-Nohain (Intaranum en la Antigüedad), situada próxima a vías que conectaban Intaranum con Cenabum (Orleans) y Avaricum (Bourges).

Foto: © MAN / Baptiste Simon

-

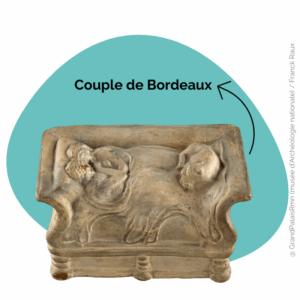

Pareja de Burdeos

Pareja de Burdeos

Terracota; al. 6,3; l. 7; anch. 12 cm Finales del siglo II-principios del III d.C.; Burdeos Donación 1925; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

Esta terracota, descubierta en 1851 durante las excavaciones de una casa en Burdeos, conocida en la Antigüedad como Burdigala, presenta un contexto incierto: ¿habitación, tumba, santuario? Burdigala, fundada en la Edad del Hierro, se convirtió bajo Vespasiano (69-76) en la capital administrativa de la Aquitania y en un puerto importante.

La escultura muestra una cama de grandes proporciones, con altos postes que descansan sobre patas que evocan modelos romanos de madera torneada. Bajo una cubierta, una pareja reposa sobre un colchón y un travesaño. La mujer, identificable por su cabello largo, abraza al hombre, y a sus pies yace un perro finamente detallado. La obra lleva la inscripción Pistillus fecit (“Pistillus lo hizo”), atribuyendo esta escultura al taller de Pistillus, uno de los más importantes de la Galia romana. Menos costosas que las esculturas de piedra y bronce, estas terracotas eran objeto de un comercio muy activo.

Foto: © GrandPalaisRmn (Museo de Arqueología Nacional) / Franck Raux

-

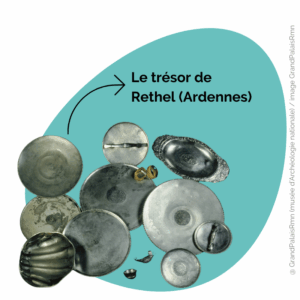

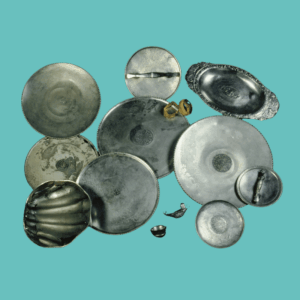

El tesoro de Rethel (Ardenas)

El tesoro de Rethel (Ardenas)

Finales del s. II – primera mitad del s. III Oro (brazalete) y plata Plato oval: L.51,2, A.21,7 cm. Adquisición 1985; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

El tesoro de Rethel fue descubierto en 1980 durante una excavación clandestina cerca de una villa galorromana ya conocida. Una parte del hallazgo fue propuesta al Museo del Louvre. Tras una investigación administrativa que duró varios años, la propietaria del terreno fue reconocida como la única titular legal de los objetos. Una parte del tesoro fue adquirida por el Estado en 1983, mientras que otra ingresó en las colecciones públicas mediante dación en 1986.

El tesoro tiene un peso total de casi 20 kilos de plata. Los quince objetos que lo componen fueron envueltos en tejidos y depositados en una gran palangana de bronce, hoy casi completamente destruida. Como es habitual en este tipo de hallazgos, el conjunto incluye joyas, objetos de tocador (dos espejos y al menos una jofaina en forma de concha) y vajilla de mesa.

Entre esta última, los vasos para beber están casi ausentes, lo cual es característico de los servicios de platería del siglo III. El motivo decorativo de rosetas con nielado que adorna varios platos también estuvo de moda durante todo el siglo III. El tesoro de Rethel se inscribe en una larga serie de hallazgos que permiten identificar, en la propia Galia, a orfebres muy activos.

Foto: © GrandPalaisRmn (Museo de Arqueología Nacional) / imagen GrandPalaisRmn

-

Las Cuatro Estaciones de la villa de La Millière: el Verano

Las Cuatro Estaciones de la villa de La Millière: el Verano

Piedra caliza y pigmentos de diversos orígenes; siglo III d.C. La Millière, Les Mesnuls (Yvelines) Compra 2023; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

La villa galorromana de La Millière, en Les Mesnuls (Yvelines), es conocida gracias al descubrimiento de excepcionales pinturas murales, halladas durante las excavaciones realizadas entre 1977 y 1980 por F. Zuber, arqueólogo aficionado. Estas pinturas se componen de numerosos fragmentos que se hallaron caídos en el suelo o, en algunos casos, aún adheridos a las paredes.

En 2021 y 2022, los arqueólogos-toicógrafos del Centro de Estudios de Pinturas Murales Romanas de Soissons llevaron a cabo un largo y minucioso trabajo de observación y reensamblaje. Este estudio exhaustivo sacó a la luz el programa ornamental de toda la villa, que hasta entonces había permanecido en la sombra.

La decoración de las Cuatro Estaciones proviene de una pequeña sala situada en el ángulo noroeste de la villa, en la zona que se considera como los aposentos privados de los propietarios. Aunque la villa fue construida a principios del siglo II, fue durante la primera mitad del siglo III, en la segunda fase decorativa del edificio, cuando se acondicionó esta sala, equipada con un sistema de calefacción por hipocausto. Dotada de una hornacina y dos bóvedas, esta estancia revela la intención del propietario de crear una escenografía particular, en línea con las modas residenciales de la élite de la época, reveladora de su estatus social.

Las paredes estaban decoradas en la parte inferior con imitaciones de mármol, rematadas por una cornisa de estuco. Más arriba, el campo blanco se dividía en paneles separados por columnas decoradas con guirnaldas verticales.

La bóveda de aristas que cubre el espacio principal es la mejor conservada de la Galia. En ella están pintados cuatro medallones hexagonales, cada uno con el busto de una figura que representa una alegoría de las Estaciones. Cada figura lleva una túnica sencilla y una corona vegetal. Enmarcados alternativamente en rojo o verde, los medallones están rodeados por una cenefa de cortinajes festoneados.

El Verano, en un medallón verde, está representado convencionalmente con espigas de trigo. Lleva una túnica verde y el cabello corto, lo que sugiere una figura de aspecto masculino.

Foto: © APPA CEPMR / JF Lefevre

-

Divinidad sentada con las piernas cruzadas

Divinidad sentada con las piernas cruzadas

Aleación de cobre, pasta de vidrio h. 41,5 ; L. 22 ; pr. 17,5 cm Finales del siglo I a.C. – Principios del siglo I d.C. ? Bouray-sur-Juine (Essonne) Compra 1933; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional

Esta estatua fue descubierta durante la limpieza del arroyo que atraviesa el dominio del castillo de Mesnil-Voysin (Essonne). Años más tarde, Antoine Héron de Villefosse, eminente miembro de la Comisión Topográfica de las Galias, tuvo conocimiento del hallazgo y lo presentó en 1911 ante la Sociedad Nacional de Anticuarios de Francia.

En su descripción, el arqueólogo menciona el color amarillento del cobre, típico de un objeto que ha permanecido sumergido durante mucho tiempo. En 1933, los herederos de la marquesa de Argentré permitieron que la estatua fuera adquirida por el Museo de Antigüedades Nacionales.

La descripción de Héron de Villefosse proporciona información valiosa sobre el estado de conservación de la pieza a principios del siglo XX. La parte superior (cabeza y cuello) está hecha de dos hojas de metal moldeadas, más gruesas que el resto del cuerpo, que está formado por láminas de bronce martilladas. La parte trasera está desoldada. El torso y las piernas cruzadas están formados por dos láminas unidas entre sí, ocultando la unión mediante pequeñas lengüetas de latón. Estas fueron arrancadas del lado derecho, donde una grapa de cobre parece indicar un intento de reparación.

La cabeza, desproporcionada respecto al cuerpo, presenta orificios oculares: el ojo izquierdo conserva una incrustación de pasta vítrea blanca con pupila de azul cobalto. Las manos, hoy desaparecidas, probablemente descansaban sobre las rodillas, como indican las huellas aún visibles. La ausencia de marcas en el torso sugiere que los brazos podían estar extendidos, como en la estatuilla del Glauberg (Alemania).

Foto: @ MAN / Baptiste Simon

-

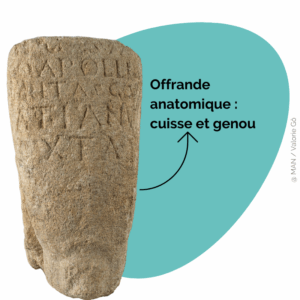

Ofrenda anatómica: muslo y rodilla

Ofrenda anatómica: muslo y rodilla

Piedra caliza; h. 33, l. 29 cm. 2ª mitad del siglo II o principios del siglo III d.C. Alise-Sainte-Reine, lieu-dit «La Croix Saint-Charles» (Côte-d’Or) Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Esta representación parcial del cuerpo humano, esculpida en piedra caliza blanda, muestra un muslo hasta la rodilla, marcada por un pliegue de carne en su parte superior. La parte superior de la escultura es plana, y la parte posterior del muslo se apoya en un elemento cuya interpretación ha variado según É. Espérandieu, quien descubrió la pieza en 1910. En su informe de excavación, identificó «un delfín en el lado izquierdo y follaje en la parte trasera». Quince años más tarde, en el tomo 9 de su Recueil général de la statuaire en Gaule romaine, ya no menciona el delfín, sino «grandes bultos en la superficie de una herida». Sin embargo, las aletas claramente visibles y la forma ondulante del cuerpo en forma de pez apoyan la primera interpretación.

En el abombamiento frontal del muslo aparece una dedicatoria grabada en cinco líneas, de las cuales la primera está casi borrada:

Aug(usto) sac(rum) deo Apollini Moritasgo Catianus Oxtai,

es decir:

«Catianus, hijo de Oxtaus, ha dedicado esta ofrenda consagrada al dios Apolo Moritasgus Augusto» (CIL 13, 11240).Se destacan los nombres galos del oferente y de su padre, así como el uso de una fórmula de dedicatoria típica de la ciudad de los eduos, a la que Alésia está probablemente ligada desde el año 69 d. C. (la pieza puede datarse en la segunda mitad del siglo II o a inicios del siglo siguiente).

Las ofrendas anatómicas, comunes en el mundo grecorromano, se difundieron en la Galia tras la conquista. Representan todas las partes posibles del cuerpo: troncos, miembros, órganos internos y externos. Las que representan rodillas son frecuentes, por ejemplo en Halatte o en las fuentes del Sena. A veces llevan dedicatorias, como en Alésia o en Essarois, donde también se veneraba a Apolo bajo otro epíteto de origen celta (Apolo Vindonnus: CIL 13, 5646).

En Alise-Sainte-Reine, se conocía la existencia de un Apolo Moritasgus desde el siglo XVII gracias a una inscripción reutilizada, hoy desaparecida. Pero no fue sino hasta 1910 que É. Espérandieu comprendió, gracias a la dedicatoria de Catianus y a otra de un tal Diofanes sobre un tronco de piedra, que el santuario de la fuente que excavaba estaba dedicado a Apolo Moritasgus. Desde la reanudación de las excavaciones en 2008, se han hallado tres nuevas dedicatorias a Moritasgus, confirmando sin lugar a dudas la identidad del titular del lugar de culto. También han aumentado los hallazgos de exvotos anatómicos, en piedra caliza o en lámina de bronce.

Foto : @ MAN / Valorie Gô

-

Mercurio con la hoz

Mercurio con la hoz

Caliza de concha; h. 70; l. 25; w. 14,5 cm 2nd c. AD ? Morienval, La Carrière-du-Roi (Oise) Donación 1884; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Entre 1860 y 1870, Albert de Roucy, juez en Compiègne, recibió de Napoleón III una « misión arqueológica especial » para explorar el bosque adyacente al castillo del emperador. Descubierta en 1871, esta pequeña escultura, simplificada y alejada de los cánones grecorromanos, evoca las tradiciones galas e invita a reflexionar sobre el papel y la percepción de Mercurio en la sociedad gala.

Foto : @ MAN / Valorie Gô

-

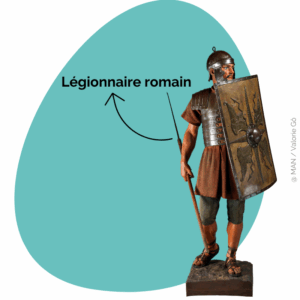

Legionario romano

Legionario romano

Auguste Bartholdi (1834-1904) 1870; Madera, yeso y textil. Regalo del emperador Napoleón III al Museo de Arqueología Nacional, 1870 Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Al momento de la apertura del Museo de las Antigüedades Nacionales, Napoleón III encargó a Auguste Bartholdi, autor de la Estatua de la Libertad, la realización del maniquí de un legionario romano, símbolo del poder militar y la organización del Imperio romano. Bartholdi se inspiró en los bajorrelieves de la columna de Trajano para diseñar esta estatua de yeso, representada con un pilum.

La caliga de cuero descubierta en 1857 en Maguncia sirvió de modelo para el calzado del soldado, mientras que el original se exhibe en una vitrina colocada a sus pies.

Foto : @ MAN / Valorie Gô

-

Cántaro de Alésia

Cántaro de Alésia

Plata y dorado; h. 11,5; d: 11; a: 18,8 cm Primera mitad del siglo I a.C. Donación del emperador Napoleón III al Musée d’Archéologie nationale, 1867 Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

Este vaso fue descubierto en 1862 en una zanja de las fortificaciones de César excavadas en Alésia, durante las excavaciones dirigidas por Napoleón III. Enviado al emperador por el comandante Stoffel, fue rápidamente presentado en la prensa como perteneciente a César, convirtiéndose así en un símbolo de la empresa arqueológica de Napoleón III.

En realidad, se trata de una copa lujosa, típica de los servicios de platería romanos. Una inscripción menciona una copa gemela desaparecida, mientras que un nombre griego y una profesión, «orfebre», están grabados.

Otra inscripción podría indicar un uso ritual galo. Este vaso es testimonio de intercambios entre culturas mediterráneas y galas, habiendo pasado por aristócratas o comerciantes antes de ser ofrecido en un santuario y abandonado en circunstancias desconocidas.

Foto : @ MAN / Valorie Gô

-

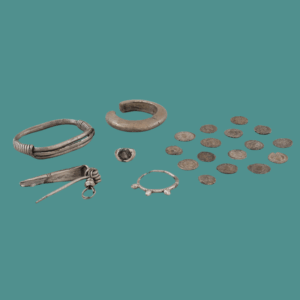

El tesoro de Donzacq

El tesoro de Donzacq

Plata; 2ª mitad del siglo III d.C. Donzacq (Landas) Compra 1873; Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

El tesoro de monedas y joyas hallado en 1866 en Donzacq (Landas) fue vendido en 1873 por las hermanas Lavigne, propietarias del terreno donde se realizó el descubrimiento, por medio de R. Pottier, un coleccionista local. Se compone de 16 denarios y antoninianos (inv. 20043), monedas de plata y billón, así como de dos brazaletes, un pendiente, un anillo y un broche de plata (inv. 20038 a 20041). Es interesante señalar que el Museo de Arqueología Nacional había recibido 67 monedas, pero eligió conservar solo dieciséis, es decir, “una de cada uno de los emperadores” representados en el lote entregado.

Este tesoro, cuya fecha exacta de descubrimiento no se conoce, contenía originalmente unas 1200 monedas y una decena de joyas de plata, estas últimas envueltas en un tejido. Había sido depositado en un vaso que fue roto, del cual no se conservaron fragmentos. Tres de las joyas fueron adquiridas por el coleccionista tolosano E. Barry (1809–1879), quien fue el primero en señalar este hallazgo en 1869. El numismático É. Taillebois (1841–1892) dedicó un estudio a las joyas en 1881, estudio que fue retomado por M. Feugère en 1985. De estos trabajos se concluye que las joyas provienen de un taller de fabricación de la cuenca del Adour y datan de mediados del siglo III, siendo de una factura menos cuidada.

Las monedas fueron dispersadas entre varias personas desde el momento del descubrimiento: el comandante Clouzaud y el general Beauchamp tenían algunas, al igual que varios miembros de la Sociedad de Borda, en Dax, entre ellos É. Taillebois (2 ejemplares). Cuatro han sido encontradas recientemente en el monetario del Museo de Borda (Campo 2019, pp. 110–111 y 120) entre las donaciones antiguas. Según los datos recogidos hacia 1881–1882, las monedas abarcan desde el reinado de Nerón hasta los de Aureliano y Tétrico padre e hijo, es decir, hasta aproximadamente el año 274. Las del museo incluyen tres denarios de Septimio Severo, Elagábalo y Severo Alejandro, y trece antoninianos de Gordiano III a Póstumo (2 de Gordiano III, 1 de Filipo I, 2 de Trajano Decio, 1 de Etruscila, 1 de Treboniano Galo, 1 de Volusiano, 1 de Valeriano I, 2 de Galieno, 1 de Salonina y 1 de Póstumo).

Debido al hallazgo en el lecho del Rin, en Hagenbach (Alemania), de un conjunto de objetos de plata procedentes de Aquitania, interpretado como un botín, el tesoro de Donzacq puede vincularse con las incursiones germánicas del año 275 en la provincia. Al no incluir monedas de Probo (276–282), el año 275 parece marcar efectivamente el momento del enterramiento de este depósito en relación con dichos acontecimientos.

Foto: @ GrandPalaisRmn (Museo de Arqueología Nacional) / Franck Raux / Dominique Couto

-

Tesoro de Éauze

Tesoro de Éauze

Oro, plata, aleación de cobre, hueso, piedras duras Siglo III d.C.; Éauze (Gers) Depósito del Museo de Éauze Saint-Germain-en-Laye, Museo de Arqueología Nacional.

El tesoro de Éauze fue descubierto en 1985 durante una excavación de emergencia realizada en el sitio de la antigua ciudad de Elusa por la Dirección de Antigüedades Históricas de Midi-Pirineos.

Las circunstancias del hallazgo permitieron una excavación exhaustiva del tesoro, y se pudieron hacer numerosas observaciones sobre la disposición del depósito. El tesoro había sido colocado en una fosa circular de 50 cm de diámetro, con una profundidad conservada de 28 cm. Estaba compuesto en particular por una masa de 120 kg de monedas de billón y un importante conjunto de joyas de oro. Las 28,000 monedas probablemente estaban repartidas en cuatro sacos. La forma de uno de ellos pudo observarse durante la excavación.

El conjunto de monedas abarca un período comprendido entre el reinado de Cómodo (177-192), el de Galieno (253-268) y el de Postumo (260-268). Las monedas más recientes permiten datar el enterramiento del tesoro en el año 261. Las joyas están compuestas por collares, pulseras, pendientes, anillos, algunos camafeos e intailles. El conjunto es característico del siglo III. El tamaño de las piedras y la forma de los collares y pulseras indican una fabricación en un taller del Rin, entre Colonia y Bonn.

Foto: @ GrandPalaisRmn (Museo de Arqueología Nacional) / Gérard Blot