L’exposition « Gaulois, mais Romains ! Chefs d’oeuvres du musée d’Archéologie nationale »

Sortir de la forêt gauloise

La Gallia Comata désigne la Gaule indépendante, avant sa soumission par Jules César. Elle est située au nord de la province romaine qui deviendra la Narbonnaise. L’adjectif « comata » signifie « chevelue ». Parmi les représentations de la « Gaule chevelue », l’image d’un territoire sauvage, recouvert de forêts et habité par des sangliers, est devenue un cliché largement répandu dans la littérature.

L’archéologie a mis à mal l’image d’Épinal d’un territoire constitué de forêts impénétrables. Contrairement aux croyances populaires, les Gaulois n’étaient pas un peuple sylvestre vivant dans des cabanes au milieu des bois. Ce vaste territoire, qui s’étend à l’ouest et au nord jusqu’à l’Océan, à l’est jusqu’au Rhin et aux Alpes, était cultivé. Si l’on se réfère à la vision traditionnelle, la conquête de la Gaule chevelue par Jules César aurait été suivie d’un important déboisement par les Romains. Cependant, cette idée mérite d’être nuancée : l’aménagement du territoire et des paysages témoigne d’une acculturation, d’un espace à la fois gaulois et romain (bois, bosquets, villae, voies de communication, villes, sanctuaires, etc.).

Peuplant les forêts, le sanglier est à la fois un animal totémique et un gibier noble. Il figure sur les monnaies gauloises et sur les armes celtiques. Bien représenté dans la mythologie celte, le sanglier tisse des liens avec le monde divin. On le retrouve parmi les motifs de la sculpture religieuse. Dans les mondes grec et romain, il est un gibier dangereux et agressif dont la capture est héroïque : « je le vois qui hérisse ses soies, qui jette le feu par les yeux ; je perçois le bruit de ses dents qu’il aiguise contre vous » (Philocrate, Imagines, 28,1).

Fulmen habent acres in aduncis dentibus apri1 (Ovide, Métamorphoses, X, 550)

Pour les Romains, le sanglier est un animal de qualité en chasse, au second rang, juste derrière le lion. Le chasseur se méfie autant du mâle que de la laie qui défend ses marcassins. Affronter le sanglier, c’est d’une certaine manière affronter la mort dont naît la grandeur.

La société gallo-romaine

Après la conquête romaine, et surtout au cours du Ier siècle, un nouveau système social adapté du modèle romain se met en place. Aux côtés des hommes libres, vivent des esclaves, des affranchis, etc. Certains sont gaulois, d’autres sont venus d’Italie ou d’autres provinces de l’Empire. Certains sont citoyens et embrassent une carrière politique, d’autres sont marchands, artisans, soldats, enseignants, médecins, prêtres, etc. Cette première section permet de « dresser le portrait » des habitants des provinces gauloises, non pas d’un point de vue géographique, mais en fonction de leur place dans la société.

Citoyens et élites

César honora de nombreux Gaulois du statut de citoyen romain. L’étude des noms de famille (l’onomastique) témoigne de la latinisation des anciens noms celtes. C’est parmi les citoyens romains que se manifestent les élites provinciales et municipales que l’on peut assimiler à la haute bourgeoisie. Dotés d’une fortune personnelle, ces citoyens d’exception accèdent aux plus hautes fonctions politiques et administratives. Les témoignages de ces élites provinciales sont nombreux : inscriptions, statuaires, etc. Certains objets et pratiques culturelles témoignent de leur implication dans la vie publique et économique des cités.

L’armée romaine en Gaule

La présence de l’armée romaine en Gaule n’est pas systématiquement synonyme de conflits comme le laissent sous-entendre les aventures d’Astérix. La conquête passée, dans le contexte de la Pax Romana (paix romaine), les soldats restent toutefois présents. Ils peuvent être employés à des missions de contrôles : exploitation des carrières, travaux d’adduction d’eau, frappe de la monnaie, etc. Comme tous les sujets de l’Empire, les Gallo-Romains étaient soumis au service militaire. En principe, les citoyens romains devaient servir vingt ans dans les légions, tandis que les pérégrins (hommes libres non-citoyens) effectuaient vingt-cinq ans de service dans les troupes auxiliaires. La présence de l’armée romaine est perceptible par la découverte de nombreuses inscriptions, d’armes et de sépultures de soldats.

Esclaves et affranchis

Les sociétés antiques sont des sociétés serviles. Nombreux, les esclaves sont cependant peu visibles parmi les témoignages historiques et archéologiques. La présence d’esclaves se résume souvent à la mise en lumière des entraves en fer, retrouvées en quelques exemplaires, qui servaient à enchaîner les esclaves mais aussi les prisonniers ou même des animaux. L’affranchissement représente l’unique échappatoire pour l’esclave. Un maître pouvait en effet lui donner sa liberté. Ces affranchis qui vivent et travaillent en Gaule, viennent parfois des provinces orientales de l’Empire. Certains d’entre eux parviennent à se hisser au rang de notables, à accumuler une fortune considérable, sans pour autant être pleinement considérés comme des citoyens et exercer des fonctions politiques. Ils ont en revanche des responsabilités religieuses ou au sein d’associations professionnelles (collèges)

Peuple de métiers

En Gaule romaine, un nombre assez important de stèles funéraires montre le défunt tenant ses outils, ou encore pratiquant son métier. Forgerons, sabotiers, scieurs de long, drapiers, foulons, peintres, bouchers et boutiquiers sont ainsi montrés à l’ouvrage, tandis que d’autres sont connus par leurs noms laissés sur leurs outils.

Vivre à la romaine en Gaule, entre ville et campagne

L’occupation du sol de la Gaule romaine s’appuie sur la structuration d’un réseau viaire, d’un maillage de villes (chefs-lieux de cités et agglomérations secondaires) et d’habitats ruraux. Les fermes et les villas, dispersées sur le territoire, n’en sont pas moins de vastes établissements dont les constructions couvrent couramment 2 ou 3 hectares et abritent plusieurs dizaines de personnes. Ce type d’habitat qui domine la campagne gallo-romaine suit un modèle déjà établi avec les « fermes indigènes » de l’époque de l’Indépendance gauloise. Les traditions locales ont ici conforté les tendances nouvelles apportées par la romanisation. Les recherches récentes montrent cependant que de nombreux habitats ruraux gallo-romains ont été implantés comme des créations nouvelles et cela, dès le début du Ier siècle, selon des rythmes qui peuvent toutefois varier d’une région à l’autre. Très souvent, ces villas ont été détruites, parfois volontairement, et ont ensuite fait l’objet de nivellement et de récupération de matériaux. Les techniques de photo-interprétations ou de géophysique permettent d’en reconnaître les plans. En Gaule lyonnaise et en Belgique, le plan le plus courant est celui en longueur, comportant une galerie en façade (ouverte vers l’exploitation) souvent encadrée de deux pavillons d’angle. La partie résidentielle (pars urbana) s’étend en arrière de la galerie.

La villa gallo-romaine de La Millière est célèbre pour ses remarquables peintures murales découvertes lors des fouilles menées entre 1977 et 1980 par l’archéologue amateur F. Zuber. Ces fresques, constituées de nombreux fragments retrouvés au sol ou encore fixés aux murs, ont fait l’objet d’un minutieux travail d’étude et de remontage en 2021 et 2022, par les spécialistes du Centre d’étude des peintures murales romaines de Soissons. Cette analyse approfondie a permis de reconstituer le programme décoratif complet de la villa.

Le décor des Quatre Saisons provient d’une petite salle privée située au nordouest de la villa. Construite au IIe siècle, cette pièce a été aménagée au début du IIIe siècle avec un système de chauffage par hypocauste, une alcôve et deux voûtes, reflétant le statut social du propriétaire. Les murs étaient ornés d’imitations de marbres en bas, surmontés d’une corniche en stuc, tandis que la partie supérieure était divisée en panneaux décorés de guirlandes. La voûte d’arêtes, la mieux conservée de Gaule, présente quatre médaillons hexagonaux peints, chacun abritant une allégorie des saisons. Si le Printemps et l’Été sont figurés de façon conventionnelle, l’Automne et l’Hiver s’écartent des représentations habituelles. Ce décor raffiné, mêlant peinture et stuc, souligne le lien entre la villa et les cycles saisonniers agricoles. Les opérations de restauration ont été réalisées avec le soutien du Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat et de la Fondation Crédit Agricole – Pays de France.

Le domaine des dieux

Le pathéon gallo-romain

Avant la conquête de la Gaule par César, les Gaulois possédaient un panthéon foisonnant et complexe. Les représentations galloromaines nous en livrent quelques images et quelques noms, prouvant que ces dieux continuent à être vénérés aux côtés des nouveaux dieux romains. L’association de dieux gaulois et de dieux romains, qui mêle intégration de la religion romaine et fidélité aux cultes indigènes, est par là même un symbole de la romanisation.

La collection gallo-romaine du musée d’Archéologie nationale se compose de nombreuses représentations divines exécutées dans des dimensions et des matériaux variés (calcaire, marbre, alliage cuivreux, terre cuite, etc.), et témoigne du très grand nombre de divinités peuplant le panthéon gallo-romain et de la diversité de leurs images.

Pratiques religieuses

Des fouilles archéologiques ont été menées au lieu-dit de La-Croix-Saint-Charles à Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) par Émile Espérandieu (1909-1911). De nombreuses offrandes qui représentent des parties du corps humain (genou, tronc, yeux) et plusieurs représentations de bébés emmaillotés dans des langes ont été offertes au dieu Apollon Moritasgus.

Émile Espérandieu n’est pas un inconnu à Nîmes. Militaire, épigraphiste-archéologue, il est originaire de Saint-Hippolyte-de-Caton, dans le Gard. Il se fit un nom dans le monde de l’archéologie en étudiant et publiant la sculpture en pierre de la Gaule dans des recueils qui portent toujours son nom, avant de devenir le directeur des fouilles d’Alésia en 1906. C’est en 1918 qu’il se retire à Nîmes où il devient le conservateur des Monuments antiques et des musées archéologiques. Il fut également membre de l’Académie de Nîmes et de son École antique.

L’invention de l’archéologie gallo-romaine

Napoléon III et la Gaule romaine

Napoléon III se passionne pour Jules César, l’histoire romaine et l’archéologie. Soucieux de réconcilier les Français, jusqu’alors divisés par leurs origines nationales, Napoléon III cherche à créer une France gallo-romaine susceptible de transcender les affrontements de mémoire. Les fouilles d’Alésia conduisent à la fondation du Musée gallo-romain à Saint-Germain-en-Laye dans l’ancien château des rois de France, le 8 mars 1862. Ce musée participe à l’institutionnalisation de l’archéologie et de son développement en tant que discipline scientifique, et contribue, par sa vision pédagogique et son exigence de transmission, à l’édification du citoyen. À l’ouverture du musée en mai 1867, seule la Salle d’Alésia contant la victoire romaine sur les Gaulois est inaugurée. Par la suite, une vingtaine d’autres salles gallo-romaines ouvre avant la guerre de 1914. La Gaule chevelue est au cœur des réflexions républicaines : d’un côté, les Gaulois chevelus et sylvestres à la vie simple et frustre ; de l’autre les Romains incarnent l’administration, l’ordre, l’organisation et la rectitude en toutes choses.

Le traumatisme de la défaite militaire de 1870 face à la Prusse entraîne un parallèle explicite avec la défaite de Vercingétorix face à Jules César à Alésia en 52 av. J.-C. Cette comparaison permet de valoriser le héros gaulois et l’urgence à se mettre à l’école de son vainqueur. La Gaule conquise par Rome étant devenue une brillante province civilisée, la France vaincue par la Prusse doit donc se réformer en s’inspirant des méthodes efficaces de son vainqueur. Ainsi, pour être ancienne et légitime, la France doit être gauloise, mais pour être civilisée et civilisatrice, elle doit être romaine. Autrement dit, la France doit être gallo-romaine.

L’archéologie de la Gaule romaine, des trésors au site

Le mot « trésor » suscite dans notre imaginaire collectif des images d’objets rares et uniques. Il désigne un ensemble d’objets réalisés dans des matériaux précieux (or, argent, pierreries) accumulés et souvent soigneusement cachés. Ils ont été mis à l’abri et parfois oubliés, leur propriétaire étant incapable de les récupérer. La présentation de ces « trésors » explore la question de la reconnaissance rapide de leur intérêt scientifique pour l’archéologie. Certes, ces objets sont exceptionnels et sont fabriqués dans des matériaux précieux mais, au-delà d’un heureux hasard, leur mise au jour et leur étude par des archéologues en disent long sur le contexte historique de leur dissimulation. En effet, leur enfouissement, majoritairement daté du IIIe siècle, coïncide avec une période charnière marquée par des bouleversements majeurs au sein de l’Empire romain.

Cette période, qu’on a longtemps appelé le Bas-Empire romain et désormais l’Antiquité tardive, est une période complexe qui amorce l’organisation de l’Occident médiéval. L’émergence de nouveaux centres de pouvoir politique, économique, intellectuel et religieux entraîne une grande instabilité durant laquelle se succèdent empereurs fantoches et usurpateurs, une menace militaire aux frontières de l’Empire, une crise économique secouée de dévaluations monétaires, un ébranlement religieux au cours duquel le christianisme remplace le polythéisme en qualité de religion officielle, des changements climatiques, etc. À lui seul, ce contexte justifie le fait que certains aient pu tenter de protéger leurs objets de valeur et leurs liquidités monétaires en les enfouissant dans le sol avec l’espoir de venir un jour les récupérer.

Certains de ces trésors sont retrouvés par hasard longtemps après. Mais, attention ! La « chasse au trésor » est une activité illicite. Opérant en général avec un détecteur de métaux (« poêle à frire »), ces prospecteurs pillent les sites archéologiques, privant les archéologues de connaissances essentielles à la compréhension des vestiges et le public des musées d’un patrimoine inestimable. Les chasseurs de trésor encourent jusqu’à 100 000 euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement…

Ces trésors sont essentiels pour nous rappeler l’histoire, la résilience mais aussi la responsabilité collective de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

A découvrir également dans l’exposition…

Modes et codes vestimentaires en Gaule romaine

Dans le cadre des événements organisés autour du textile et de la toile de jean à Nîmes en 2025, un parcours sur le costume en Gaule romaine est proposé tout au long de l’exposition « Gaulois, mais Romains ! ».

Parmi les objets généreusement prêtés par le musée d’Archéologie nationale, des représentations d’hommes, de femmes, d’enfants et de divinités, d’origines grecque, romaine ou gauloise, permettent de montrer un éventail des tenues vestimentaires de l’époque. Même si des spécificités existent pour chaque peuple, les influences extérieures ont de tout temps mélangé styles et techniques, créant des modes presque aussi fluctuantes que celles d’aujourd’hui.

Pour autant, dans la société romaine très hiérarchisée, des codes régissent les tenues en fonction du genre, du statut social, des fonctions, du contexte. Le vêtement est un élément d’identification de la personne qui le porte. Ces codes vestimentaires sont appliqués dans toutes les provinces de l’Empire, alors que les tenues traditionnelles locales ne sont pas pour autant totalement écartées, certaines même adoptées par les Romains.

Ce parcours concerne 20 œuvres de l’exposition.

15 oeuvres majeures

-

Sculpture de personnage au sanglier

Sculpture de personnage au sanglier

Calcaire ; h. 25, 8 ; L. 10,5 cm Fin IIe-Ier s. av. J.-C. Euffigneix, La Côte d’Alun (Haute-Marne) Achat 1946 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Ce fragment de relief sculpté, découvert dans les années 1920 lors de travaux agricoles, avait été déposé dans une « fosse remplie d’ossements ». On y reconnaît un personnage masculin, dont seuls le torse et la tête penchée sont conservés, portant un torque tubulaire à tampons ouvragés. Un grand sanglier, crête dressée, occupe l’arrière-plan au niveau du thorax.

L’homme, sans bras, semble une apparition. À gauche, un immense œil, peut-être animal, est visible, tandis qu’à droite, très fragmentée, une autre f igure animale semble représentée.

L’arrière et le sommet de la tête, coiffée d’un catogan et de longues mèches, sont arrachés. Aucun mobilier associé n’a été trouvé. Le torque rappelle des exemplaires en tôle d’or des IIe-Ier siècles av. J.-C. La scène reste énigmatique : l’homme pourrait être un héros ancêtre plutôt qu’une divinité, tandis que le sanglier souligne les liens entre humains et animaux, dotés d’esprit et de pouvoir.

Photo : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Jean-Gilles Berizzi

-

Laie de Cahors

Laie de Cahors

Alliage cuivreux ; h. 21,6 ; L. 37 ; pr. 10,4 cm IIe s. ap. J.-C.? ; Cahors (Lot) Achat 1872 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Cette sculpture en bronze, mise au jour en 1872 à Cahors avec un pied de grande statue, provient d’un site comprenant des colonnes, chapiteaux et mosaïques, probablement une maison de notable, un bâtiment public ou un sanctuaire. Située à Divona Cadurcorum, capitale des Cadurques, la ville antique atteignait près de 200 hectares à son apogée.

La laie, remarquable par sa taille et son réalisme, est représentée en mouvement, dans une posture défensive : pattes arrière tendues, mamelles visibles, groin allongé, gueule ouverte dévoilant ses défenses. Sa crête et sa fourrure sont finement incisées dans le métal. Animal emblématique des Celtes, le sanglier apparaît aussi dans l’art gréco-romain, souvent dans des scènes de chasse, comme sur un sarcophage découvert à SaintBéat.

Réaliste et influencée par l’art hellénistique, cette sculpture évoque d’autres œuvres similaires produites en Gaule romaine aux IIe et IIIe siècles.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

Stèle funéraire de Julia Paullina

Stèle funéraire de Julia Paullina

Calcaire coquillier ; h. 142 ; L. 68,5 ; Pr. 33 cm. IIIe s. ap. J.-C. ? ; Bourges (Cher), fondation du séminaire de Bourges, rue Moyenne Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Capitale des Bituriges Cubes, Avaricum (Bourges) était une ville importante de l’Antiquité, entourée de nombreuses nécropoles. La stèle funéraire de Julia Paullina fut découverte en 1704 lors de la construction du séminaire.

Elle se distingue par son grand fronton triangulaire avec des acrotères décorés de palmettes. Au centre du tympan, l’inscription D.M. est gravée, suivie d’une dédicace : « Aux mânes et à la mémoire de Julia Paullina, sa femme âgée de 50 ans, Tenatius Martinus (a érigé ce monument). ».

Les côtés de la stèle, ornés de draperies et d’objets divers comme un coffret, des sandales et un peigne, présentent un décor unique dont la symbolique reste énigmatique. La qualité et l’originalité de cette sculpture témoignent de savoir-faire raffinés.

Photo : @ MAN / Baptiste Simon

-

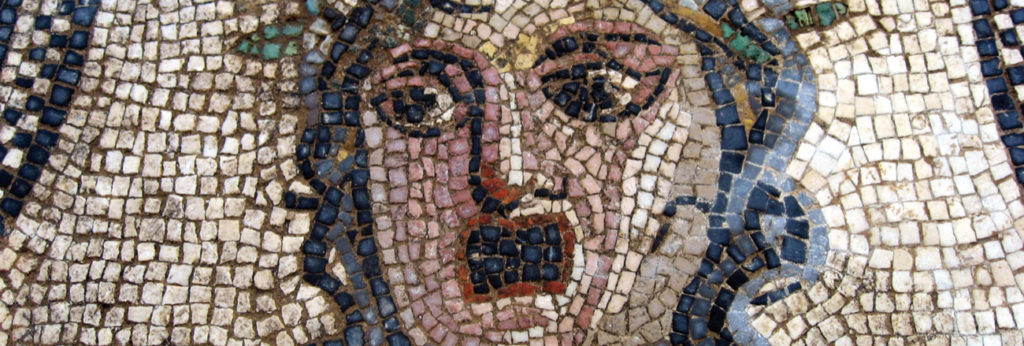

Visière de cavalier à visage

Visière de cavalier à visage

h. 19 ; L. 19,5 ; l. 15,5 cm ; Ier s. ap. J.-C. Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) Achat 2019 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Découverte à Conflans-en-Jarnisy, près de Metz, chef-lieu de la cité des Médiomatriques, la visière témoigne de la présence militaire romaine dans une zone tampon. Utilisées lors de parades et entraînements, ces visières, datées du Ier au IIIe siècles, servaient à impressionner l’adversaire.

Ce visage de jeune homme martelé dans une tôle de cuivre constitue la visière amovible d’un « casque à visage » romain. Le sommet du front et les tempes sont ornés d’une couronne de deux serments végétaux entrelacés. Une importante lacune au niveau de l’œil droit ainsi qu’une légère déformation affectant la face dans le sens de la largeur n’amoindrissent pas la qualité esthétique de l’objet. Le nez puissant prolonge un étroit front plat, délimité par des arcades sourcilières anguleuses surmontant les yeux en amande aux paupières légèrement baissées. La bouche entrouverte aux lèvres épaisses et le menton arrondi apportent une touche d’humanité aux traits idéalisés d’inspiration hellénistique de l’ensemble. Un petit tenon à tête plate en alliage cuivreux, près du bord latéral inférieur droit, dont le pendant symétrique a disparu, appartient au système d’assemblage de la visière au timbre. Sur le haut des deux oreilles, des traces d’oxyde de fer semblent prouver que celui-ci, disparu, était en fer.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

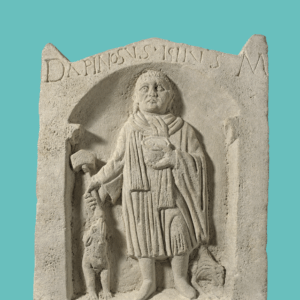

Stèle funéraire d’Apinosus Iclius

Stèle funéraire d’Apinosus Iclius

Calcaire ; h.110 ; L.60 ; l.20 cm ; IIe s. ap. J.-C. Entrains-sur-Nohain (Nièvre) Achat 1909 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Cette stèle, découverte en 1860 lors de travaux dans une tuilerie, est restée intacte. Elle marquait l’emplacement d’une tombe, probablement une fosse contenant une urne cinéraire et des offrandes comme des cruches et des jattes. Retrouvée dans une nécropole près d’Entrains-sur-Nohain (Intaranum dans l’Antiquité), cette dernière était située à proximité de voies reliant Intaranum à Cenabum (Orléans) et Avaricum (Bourges).

Photo : @ MAN / Baptiste Simon

-

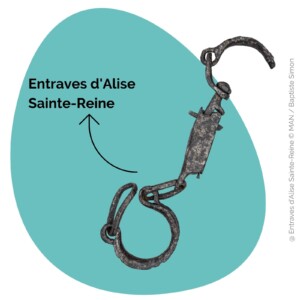

Couple de Bordeaux

Couple de Bordeaux

Terre cuite ; h. 6, 3 ; L. 7 ; l. 12 cm Fin IIe-début IIIe s. ap. J.-C. ; Bordeaux Don 1925 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Cette terre cuite, découverte en 1851 dans les fouilles d’une maison de Bordeaux, dénommée dans l’Antiquité Burdigala, reste de contexte incertain : habitat, tombe, sanctuaire ? Burdigala, fondée à l’âge du Fer, devient sous Vespasien (69-76) la capitale administrative de l’Aquitaine et un port majeur.

Cette sculpture présente un lit aux proportions importantes, avec de hauts montants reposant sur des pieds évoquant des modèles en bois tourné romains. Sous une couverture, un couple repose sur un matelas et un traversin. La femme, identifiable à ses cheveux longs, enlace l’homme, et un chien, finement détaillé, est couché à leurs pieds. L’œuvre porte l’inscription Pistillus fecit (« Pistillus a fait »), attribuant cette sculpture à l’officine de Pistillus, l’une des plus importantes de la Gaule romaine. Moins onéreuses que les sculptures en pierre et en bronze, ces terres cuites faisaient l’objet d’un commerce actif.

Photo : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Franck Raux

-

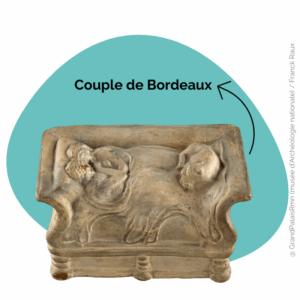

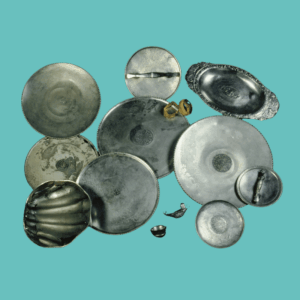

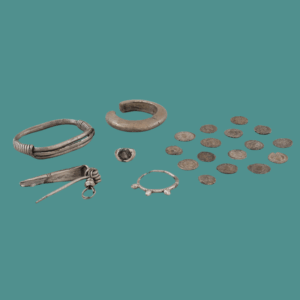

Le trésor de Rethel (Ardennes)

Le trésor de Rethel (Ardennes)

Fin IIe – première moitié du IIIe s. Or (bracelet) et argent Plat ovale : L.51,2, l.21,7 cm. Achat 1985 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Le trésor de Rethel a été découvert en 1980 lors d’une fouille clandestine à proximité d’une villa gallo-romaine anciennement connue. Une partie du trésor a été proposée au musée du Louvre. À la suite d’une enquête administrative de plusieurs années, la propriétaire du terrain a été reconnue seule détentrice des objets. Une partie du trésor lui fut achetée en 1983 par l’État, tandis qu’une autre partie rejoignait les collections publiques par dation en 1986.

Le trésor représente un poids d’argent de près de 20 kg. Les quinze objets qui le composent avaient été enveloppés dans des tissus et déposés dans un vaste bassin de bronze, presque entièrement détruit. Le trésor réunit, comme souvent, des bijoux, des objets de toilette (deux miroirs et au moins l’un des bassins en forme de coquille) et de la vaisselle de table.

Parmi celle-ci, les vases à boire sont presque complètement absents, ce qui reflète une caractéristique des services d’argenterie du IIIe siècle. Le décor de rosaces niellées qui ornent plusieurs plats est également à la mode tout au long du IIIe siècle. Le trésor de Rethel s’inscrit dans une longue série de découvertes qui permettent de reconnaître, en Gaule même, des orfèvres très actifs.

Photo : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / image GrandPalaisRmn

-

Les Quatre Saisons de la villa de La Millière : l’Été

Les Quatre Saisons de la villa de La Millière : l’Été

Calcaire et pigments d’origine variée ; IIIe s. ap. J.-C. La Millière, Les Mesnuls (Yvelines) Achat 2023 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

La villa gallo-romaine de La Millière aux Mesnuls (Yvelines) est connue grâce à la découverte d’exceptionnelles peintures murales, lors des fouilles menées de 1977 à 1980 par F. Zuber, archéologue amateur. Ces fresques représentent une quantité importante de fragments, effondrés sur les sols ou parfois encore en place sur les murs. En 2021 et 2022, c’est un long et minutieux travail d’observation et de remontage qui a été mené par les archéologues-toïchographologues du Centre d’étude des peintures murales romaines de Soissons. Cette étude exhaustive a mis en lumière le programme ornemental de toute la villa, longtemps laissé dans l’ombre.

Le décor des Quatre Saisons provient d’une petite salle, située à l’angle nord-ouest de la villa, dans la partie considérée comme les appartements privés des propriétaires. Bien que la villa ait été construite au début du IIe siècle, c’est durant la première moitié du IIIe siècle, lors de la seconde phase ornementale de la villa, que cette salle a été aménagée, pourvue d’un système de chauffage par hypocauste. Dotée d’une alcôve et de deux voûtes, cette pièce révèle la volonté du propriétaire de créer une scénographie particulière, en vogue dans l’habitat des élites de l’époque, révélatrice de son statut social. Les parois étaient décorées, en bas, d’imitations de marbres, couronnées d’une corniche en stuc. Plus haut, le champ blanc est divisé en panneaux par des colonnes, bordées de guirlandes dressées.

La voûte d’arêtes qui couronne l’espace principal est la mieux conservée de Gaule. Quatre médaillons hexagonaux y sont peints. Ils renferment chacun un personnage en buste, représentant les allégories des Saisons. Chacune est vêtue d’une tunique simple et coiffée d’une couronne végétale. Alternativement rouge ou vert, leur cadre est formé par une frise de tentures en festons.

L’Été, dans un médaillon vert, est conventionnellement représentée avec des épis de blé. Elle est vêtue d’une tunique verte et porte les cheveux courts, évoquant une figure masculine.

Photo : @ APPA CEPMR / JF Lefevre

-

Divinité assise en tailleur

Divinité assise en tailleur

Alliage cuivreux, pâte de verre h. 41,5 ; L. 22 ; pr. 17,5 cm Fin du Ier s. av. J.-C. – début du Ier s. ap. J.-C. ? Bouray-sur-Juine (Essonne) Achat 1933 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

C’est à l’occasion du curage de la rivière traversant le domaine du château du Mesnil-Voysin (Essonne) qu’est mise au jour cette statue. Bien des années plus tard, Antoine Héron de Villefosse – éminent membre de la Commission Topographique des Gaules – prend connaissance de cette découverte qu’il rapporte en 1911 à la Société nationale des antiquaires de France. L’archéologue évoque dans sa description de l’objet la couleur jaune du cuivre, ce qui correspond bien à un objet ayant effectué un séjour prolongé dans l’eau. En 1933, les héritiers de la marquise d’Argentré en permettent l’acquisition par le musée des Antiquités nationales.

La description de l’objet réalisée par Héron de Villefosse fournit de précieuses informations sur l’état de conservation de l’objet au début du XXe siècle. La partie supérieure, correspondant à la tête et au cou, est formée de deux feuilles de métal moulées et donc plus épaisses que les autres parties du corps réalisées en tôle de bronze martelées. La face arrière est dessoudée. Le torse et les jambes repliées du personnage sont constitués de deux tôles soudées entre elles ; la jonction étant dissimulée par des petites languettes de laiton. Celles-ci ont été arrachées sur le côté droit et une agrafe de cuivre semble constituer une tentative de réparation. La tête, disproportionnée par rapport au reste du corps, est dotée d’orifices pour les yeux. Celui de gauche conserve un œil en pâte de verre blanche et bleu cobalt pour la pupille. Quant aux mains aujourd’hui disparues, il est probable qu’elles reposaient sur les genoux du personnage, si on considère les traces encore bien visibles. L’absence de trace sur le torse suggère que les bras pouvaient être écartés, à l’image de la statuette du Glauberg (Allemagne).

Photo : @ MAN / Baptiste Simon

-

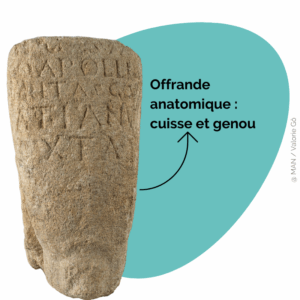

Offrande anatomique : cuisse et genou

Offrande anatomique : cuisse et genou

Calcaire ; h. 33, l. 29 cm. 2nde moitié du IIe s. ou début du IIIe s. ap. J.-C. Alise-Sainte-Reine, lieu-dit « La Croix Saint-Charles » (Côte-d’Or) Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale.

Cette représentation partielle du corps humain, en calcaire tendre, figure une cuisse jusqu’au genou, ce dernier souligné par un bourrelet de chair au-dessus. La partie supérieure de la sculpture est plate, la partie postérieure de la cuisse est adossée à un élément sur lequel l’interprétation d’É. Espérandieu, qui découvrit l’objet en 1910, a varié. Dans son rapport de fouilles, il voit « un dauphin du côté gauche et un feuillage par derrière ». Quinze ans plus tard, dans le tome 9 de son Recueil général de la statuaire en Gaule romaine, il ne voit plus de dauphin, mais « de gros bourgeonnements à la surface d’une plaie ». Les nageoires clairement visibles et l’ondulation du corps pisciforme imposent de revenir à la première interprétation. Sur le bombement antérieur de la cuisse est incisée une dédicace en cinq lignes, la première presque effacée : Aug(usto) sac(rum) deo Apollini Moritasgo Catianus Oxtai : « Catianus fils d’Oxtaus (a dédié cette offrande) consacrée au dieu Apollon Moritasgus Auguste » (CIL 13, 11240). On notera les noms gaulois du donateur et de son père, ainsi que l’emploi d’une formule de dédicace typique de la cité des Éduens, à laquelle Alésia est rattachée, sans doute depuis 69 ap. J.-C. (l’objet lui-même est probablement datable de la deuxième moitié du IIe siècle ou du début du siècle suivant). Les offrandes anatomiques, fréquentes dans le monde gréco-romain, se diffusent en Gaule après la conquête. Elles représentant toutes les parties du corps possibles : troncs, membres, organes internes et externes. Celles en forme de genou sont courantes, par exemple à Halatte et aux Sources de la Seine. Elles portent parfois des dédicaces, à Alésia même ou encore à Essarois où Apollon était également vénéré, mais avec une autre épithète d’origine celtique (Apollon Vindonnus : CIL 13, 5646). À Alise-Sainte-Reine, on connaissait l’existence d’un Apollon Moritasgus depuis la découverte au XVIIe siècle d’une inscription en remploi, disparue depuis. Mais ce n’est qu’en 1910 qu’É. Espérandieu comprit, grâce la dédicace de Catianus et à celle d’un certain Diofanes sur un tronc de pierre, que le sanctuaire de source qu’il fouillait était consacré à Apollon Moritasgus. Depuis la reprise des fouilles, en 2008, trois nouvelles dédicaces à Moritasgus se sont ajoutées à celles qu’on connaissait déjà. Elles confirment sans doute possible l’identité du titulaire du lieu de culte. Les découvertes d’ex-voto anatomiques, en calcaire ou en tôle de bronze, s’y sont elles aussi multipliées.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

Mercure à la serpe

Mercure à la serpe

Calcaire coquillier ; h. 70 ; L. 25 ; l. 14,5 cm IIe s. ap. J.-C. ? Morienval, La Carrière-du-Roi (Oise) Don 1884 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale.

Entre 1860 et 1870, Albert de Roucy, juge à Compiègne, se voit confier par Napoléon III une « mission archéologique spéciale » visant à l’exploration de la forêt jouxtant le château de l’empereur. Découverte en 1871, cette petite sculpture, simplifiée et éloignée des canons gréco-romains, évoque les traditions gauloises et interroge le rôle et la perception de Mercure dans la société gauloise.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

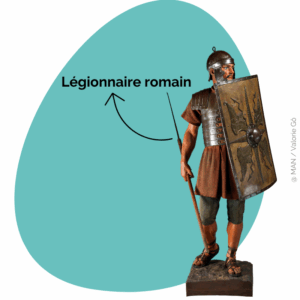

Légionnaire romain

Légionnaire romain

Auguste Bartholdi (1834-1904) 1870 ; Bois, plâtre et textile. Don de l’empereur Napoléon III au musée d’Archéologie nationale, 1870 Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

Au moment de l’ouverture du musée des Antiquités nationales, Napoléon III demande à Auguste Bartholdi, l’auteur de la Statue de la Liberté, de réaliser le mannequin d’un légionnaire romain, symbole de la puissance militaire et de l’organisation de l’Empire romain. Bartholdi s’inspire des bas-reliefs de la colonne Trajane pour concevoir cette statue en plâtre, représentée avec un pilum. La caliga en cuir découverte en 1857 à Mayence sert de modèle à la chaussure du soldat, tandis que l’original est exposé dans une vitrine placée à ses pieds.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

Canthare d’Alésia

Canthare d’Alésia

Argent et dorure ; h. 11,5 ; d. : 11 ; l ; 18,8 cm Première moitié du Ier siècle av. J.-C. Don de l’empereur Napoléon III au musée d’Archéologie nationale, 1867 Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale.

Ce vase est découvert en 1862 dans un fossé des fortifications de César creusées à Alésia, lors des fouilles dirigées par Napoléon III. Envoyé à l’empereur par le commandant Stoffel, il est rapidement présenté dans les journaux comme ayant appartenu à César, devenant ainsi un symbole de l’entreprise archéologique de Napoléon III. En réalité, il s’agit d’une coupe luxueuse typique des services d’argenterie romains. Une inscription évoque une coupe jumelle disparue, tandis qu’un nom grec et une profession, «orfèvre», sont gravés.

Une autre inscription pourrait indiquer un usage rituel gaulois. Ce vase témoigne d’échanges entre cultures méditerranéennes et gauloises, ayant transité par des aristocrates ou marchands avant d’être offert dans un sanctuaire, puis abandonné dans des circonstances inconnues.

Photo : @ MAN / Valorie Gô

-

Le trésor de Donzacq

Le trésor de Donzacq

Argent ; 2nde moitié du IIIe s. ap. J.-C. Donzacq (Landes) Achat 1873 ; Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale.

Le trésor de monnaies et de bijoux trouvé en 1866 à Donzacq (Landes), a été vendu en 1873 par les sœurs Lavigne, propriétaires du terrain de la découverte, par l’intermédiaire de R. Pottier, un collectionneur local. Il s’agit de 16 deniers et antoniniens (inv. 20043), monnaies d’argent et de billon, ainsi que deux bracelets, une boucle d’oreille, une bague et une fibule en argent (inv. 20038 à 20041). Il est intéressant de noter que le musée d’Archéologie nationale avait reçu 67 monnaies, mais fit le choix de n’en garder que seize, soit « une de chacun des empereurs » figurant dans le lot transmis.

Ce trésor, dont la date de découverte n’est pas connue précisément, contenait à l’origine environ 1200 monnaies et une dizaine de bijoux en argent, ces derniers enveloppés dans un tissu. Il avait été déposé dans un vase qui fut brisé et dont aucun tesson ne fut conservé. Trois des bijoux ont été achetés par le collectionneur toulousain E. Barry (1809-1879), qui le premier signala ce dépôt en 1869. Le numismate É. Taillebois (1841-1892) consacra une étude aux bijoux en 1881, étude que M. Feugère reprendra en 1985. Il en ressort que ces bijoux proviennent d’un atelier de fabrication du bassin de l’Adour et datent du milieu du IIIe siècle, leur facture étant moins soignée.

Les monnaies ont été dispersées entre plusieurs mains, dès le moment de la découverte : le commandant Clouzaud et le général Beauchamp en avaient quelques-unes, ainsi que plusieurs membres de la Société de Borda, à Dax, dont É. Taillebois (2 ex.). Quatre ont été retrouvées récemment dans le médaillier du musée de Borda (Campo 2019 p. 110-111 et 120) parmi les dons anciens. D’après les données recueillies vers 1881-1882, les monnaies s’échelonnaient du règne de Néron à ceux d’Aurélien et de Tétricus père et fils, soit jusque vers 274. Celles du musée comprennent trois deniers de Septime Sévère, Élagabal et Sévère Alexandre et 13 antoniniens de Gordien III à Postume (2 Gordien III, 1 Philippe I, 2 Trajan Dèce, 1 Etruscille, 1 Trébonien Galle, 1 Volusien, 1 Valérien I, 2 Gallien, 1 Salonine et 1 Postume).

En raison de la découverte dans le lit du Rhin à Hagenbach (Allemagne) d’un lot d’objets en argent provenant d’Aquitaine, interprété comme un butin, le trésor de Donzacq peut être mis en relation avec les incursions germaniques de 275 dans la province. Sa composition ne comprenant pas de monnaies de Probus (276-282), l’année 275 semble bien marquer l’enfouissement de ce dépôt en lien avec ces événements.

Photo : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Franck Raux / Dominique Couto

-

Trésor d’Éauze

Trésor d’Éauze

Or, argent, alliage cuivreux, os, pierres dures IIIe s. ap. J.-C. ; Éauze (Gers) Dépôt au musée d’Éauze Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale.

Le trésor d’Éauze a été mis au jour en 1985, au cours d’une fouille de sauvetage menée sur le site de l’antique cité d’Elusa par la Direction des Antiquités Historiques de MidiPyrénées.

Les circonstances de la découverte ont permis une fouille exhaustive de ce trésor, et de nombreuses observations ont pu être faites sur la disposition du dépôt. Le trésor avait été placé dans une fosse circulaire de 50 cm de diamètre, dont la profondeur conservée était de 28 cm. Il se composait en particulier d’une masse de 120 kg de monnaies en billon et d’un important lot de bijoux en or. Les 28 000 monnaies avaient été vraisemblablement réparties en quatre sacs. La forme de l’un d’entre eux a pu être observée au moment de la fouille.

L’ensemble des monnaies couvre une période comprise entre le règne de Commode (177-192), celui de Gallien (253-268) et celui de Postume (260268). Les monnaies les plus récentes permettent de dater l’enfouissement du trésor de l’année 261. Les bijoux sont constitués de colliers, de bracelets, de boucles d’oreilles, de bagues, de quelques camées et intailles. L’ensemble est caractéristique du IIIe siècle. La taille des pierres et la forme des colliers et des bracelets indiquent une fabrication dans un atelier de Rhénanie, entre Cologne et Bonn.

Photo : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Gérard Blot