Die Ausstellung „Gallier, aber Römer! Meisterwerke dem Nationalemuseum für Archäologie“

Aus dem gallischen Wald herauskommen

Gallia Comata bezeichnet das unabhängige Gallien vor seiner Unterwerfung durch Julius Cäsar. Es lag nördlich der römischen Provinz, die später zur Narbonensis wurde. Das Adjektiv „comata“ bedeutet „langhaarig“. In den Darstellungen des „langhaarigen Galliens“ hat sich das Bild eines wilden, von Wäldern bedeckten Landes, bewohnt von Wildschweinen, weit verbreitet – ein Klischee, das in der Literatur häufig wiederkehrt.

Die Archäologie hat dieses idealisierte Bild eines undurchdringlichen Waldgebiets infrage gestellt. Entgegen der landläufigen Meinung waren die Gallier kein Waldvolk, das in Hütten tief in den Wäldern lebte. Dieses ausgedehnte Gebiet, das sich im Westen und Norden bis zum Ozean, im Osten bis zum Rhein und zu den Alpen erstreckte, war bewirtschaftet und kultiviert. Nach traditioneller Vorstellung folgte auf die Eroberung des „langhaarigen Galliens“ durch Julius Cäsar eine umfassende Abholzung durch die Römer. Doch diese Annahme bedarf einer differenzierteren Betrachtung: Die Gestaltung von Landschaft und Raum zeugt vielmehr von einem Prozess der Akkulturation – einem Raum, der zugleich gallisch und römisch war (Wälder, Gehölze, Villae, Verkehrswege, Städte, Heiligtümer usw.).

Der Wald beherbergt das Wildschwein, ein zugleich totemisches Tier und edles Jagdwild. Es erscheint auf keltischen Waffen sowie auf gallischen Münzen. In der keltischen Mythologie ist das Wildschwein stark vertreten und steht in enger Verbindung zur göttlichen Welt. Auch in der religiösen Skulptur ist es als Motiv präsent. In der griechischen und römischen Welt galt das Wildschwein als gefährliche und aggressive Jagdbeute, deren Erlegung als heroische Tat galt:

„Ich sehe, wie es seine Borsten sträubt, Feuer aus den Augen sprüht; ich höre das Geräusch seiner Zähne, die es gegen euch wetzt.“

(Philokrates, Imagines, 28,1).

Fulmen habent acres in aduncis dentibus apri1 (Ovide, Métamorphoses, X, 550)

Pour les Romains, le sanglier est un animal de qualité en chasse, au second rang, juste derrière le lion. Le chasseur se méfie autant du mâle que de la laie qui défend ses marcassins. Affronter le sanglier, c’est d’une certaine manière affronter la mort dont naît la grandeur.

Die gallo-römische Gesellschaft

Nach der römischen Eroberung und besonders im Verlauf des 1. Jahrhunderts etabliert sich ein neues Gesellschaftssystem nach römischem Vorbild. Neben den freien Menschen leben Sklaven, Freigelassene usw. Einige sind Gallier, andere stammen aus Italien oder anderen Provinzen des Imperiums. Manche besitzen das Bürgerrecht und schlagen eine politische Laufbahn ein, andere sind Händler, Handwerker, Soldaten, Lehrer, Ärzte, Priester usw. Dieser erste Abschnitt dient dazu, ein „Porträt“ der Bewohner der gallischen Provinzen zu zeichnen – nicht aus geografischer Sicht, sondern nach ihrer Stellung in der Gesellschaft.

Bürger und Eliten

Cäsar ehrte zahlreiche Gallier mit dem römischen Bürgerrecht. Die Untersuchung der Familiennamen (Onomastik) zeigt die Latinisierung der alten keltischen Namen.

Unter den römischen Bürgern traten die provinziellen und städtischen Eliten hervor, die man mit dem gehobenen Bürgertum vergleichen kann. Diese außergewöhnlichen Bürger verfügten über ein persönliches Vermögen und erreichten die höchsten politischen und administrativen Ämter.

Viele Zeugnisse dieser provinziellen Eliten sind erhalten geblieben: Inschriften, Statuen und weitere Überreste. Einige Gegenstände und kulturelle Praktiken belegen ihr Engagement im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der Städte.

Die römische Armee in Gallien

Die Präsenz der römischen Armee in Gallien bedeutet nicht zwangsläufig ständige Konflikte, wie es die Abenteuer von Asterix manchmal suggerieren. Nach der Eroberung und im Rahmen der Pax Romana (römischer Frieden) blieben die Soldaten jedoch weiterhin vor Ort.

Sie wurden für Kontrollaufgaben eingesetzt: Ausbeutung von Steinbrüchen, Wasserleitungsarbeiten, Münzprägung und Ähnliches. Wie alle Untertanen des Reiches waren auch die gallo-römischen Bewohner zum Militärdienst verpflichtet. Römische Bürger dienten in der Regel zwanzig Jahre in den Legionen, während die peregrini (freie Nichtbürger) fünfundzwanzig Jahre in den Hilfstruppen dienten.

Die Anwesenheit der römischen Armee wird durch zahlreiche Funde belegt: Inschriften, Waffen und Soldatengräber zeugen von ihrer Präsenz.

Sklaven und Freigelassene

Die antiken Gesellschaften waren servile Gesellschaften. Obwohl zahlreich, sind Sklaven in den historischen und archäologischen Quellen nur wenig sichtbar. Die Präsenz von Sklaven zeigt sich oft durch einige wenige Funde von Eisenfesseln, die zur Kettung von Sklaven, Gefangenen oder sogar Tieren dienten.

Die Freilassung war für die Sklaven der einzige Ausweg. Ein Herr konnte einem Sklaven die Freiheit schenken. Diese Freigelassenen, die in Gallien lebten und arbeiteten, stammten manchmal aus den östlichen Provinzen des Reiches. Einige von ihnen schafften es, den Status angesehener Bürger zu erreichen und beträchtlichen Reichtum anzuhäufen, ohne jedoch vollwertige Bürgerrechte zu besitzen oder politische Ämter auszuüben.

Dafür übernahmen sie religiöse Aufgaben oder engagierten sich in Berufsverbänden (Korporationen).

Volk der Berufe

In der römischen Provinz Gallien zeigen zahlreiche Grabstelen die Verstorbenen mit ihren Werkzeugen oder bei der Ausübung ihres Berufs. Schmiede, Holzfäller, Schuhmacher, Tuchhändler, Walkarbeiter, Maler, Metzger und Ladenbesitzer werden so bei der Arbeit dargestellt, während andere durch ihre Namen auf den Werkzeugen bekannt sind.

Römisch leben in Gallien – zwischen Stadt und Land

Die Bodenerschließung im römischen Gallien basierte auf einem Straßennetz sowie einem Geflecht aus Städten (Hauptorte der Civitas und kleinere Siedlungen) und ländlichen Wohnplätzen.

Die verstreut liegenden Bauernhöfe und Villen waren dennoch umfangreiche Anlagen, deren Bauwerke oft zwei bis drei Hektar einnahmen und mehrere Dutzend Menschen beherbergten. Diese Art von Wohnsiedlungen, die die gallo-römische Landschaft prägten, folgte einem bereits mit den „einheimischen Bauernhöfen“ der gallischen Unabhängigkeitszeit etablierten Modell.

Lokale Traditionen verstärkten hier die neuen Tendenzen, die durch die Romanisierung eingeführt wurden. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass viele gallo-römische Landwohnsitze als Neugründungen bereits zu Beginn des 1. Jahrhunderts entstanden, wobei das Tempo regional unterschiedlich war.

Sehr oft wurden diese Villen zerstört, manchmal absichtlich, und anschließend eingeebnet und ihre Baumaterialien wiederverwendet. Mittels Luftbildinterpretation und geophysikalischen Methoden lassen sich deren Grundrisse heute erkennen.

Im gallo-lyonesischen Raum und in Belgien ist der häufigste Grundriss der langgestreckte Typ mit einer Galerie an der Frontseite (zum Wirtschaftshof hin geöffnet), oft flankiert von zwei Eckpavillons. Der Wohnbereich (pars urbana) erstreckte sich hinter der Galerie.

Die gallo-römische Villa La Millière ist berühmt für ihre bemerkenswerten Wandmalereien, die bei Ausgrabungen zwischen 1977 und 1980 vom Amateurarchäologen F. Zuber entdeckt wurden.

Diese Fresken, bestehend aus zahlreichen Fragmenten, die am Boden oder an den Wänden gefunden wurden, wurden 2021 und 2022 von Spezialisten des Centre d’étude des peintures murales romaines in Soissons sorgfältig untersucht und rekonstruiert. Diese gründliche Analyse ermöglichte die vollständige Rekonstruktion des dekorativen Programms der Villa.

Die Dekoration der Vier Jahreszeiten stammt aus einem kleinen Privatzimmer im Nordwesten der Villa. Dieses im 2. Jahrhundert errichtete Zimmer wurde Anfang des 3. Jahrhunderts mit einer Hypokausten-Heizung, einer Nische und zwei Gewölben ausgestattet, was den sozialen Status des Besitzers widerspiegelt.

Die Wände waren im unteren Bereich mit Marmorimitationen verziert und darüber befand sich eine Stuckgesims, während der obere Bereich in Felder mit Girlanden unterteilt war. Das am besten erhaltene Gewölbe in Gallien, ein Kreuzgratgewölbe, zeigt vier sechseckige Medaillons, die jeweils eine Allegorie einer Jahreszeit darstellen. Während Frühling und Sommer konventionell dargestellt sind, weichen Herbst und Winter von den üblichen Darstellungen ab.

Diese raffinierte Dekoration, eine Mischung aus Malerei und Stuck, unterstreicht die Verbindung der Villa zu den landwirtschaftlichen Jahreszeitenzyklen. Die Restaurierungsarbeiten wurden unterstützt vom Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat und der Fondation Crédit Agricole – Pays de France.

Das Reich der Götter

Das gallo-römische Pantheon

Vor der Eroberung Galliens durch Caesar besaßen die Gallier ein reichhaltiges und komplexes Pantheon.

Die gallo-römischen Darstellungen vermitteln uns einige Bilder und Namen, die belegen, dass diese Götter weiterhin neben den neuen römischen Gottheiten verehrt wurden. Die Verbindung von gallischen und römischen Göttern – eine Mischung aus Integration der römischen Religion und Treue zu einheimischen Kulten – ist zugleich ein Symbol der Romanisierung.

Die gallo-römische Sammlung des Nationalen Archäologiemuseums umfasst zahlreiche göttliche Darstellungen in verschiedenen Größen und Materialien (Kalkstein, Marmor, Kupferlegierungen, Terrakotta usw.) und zeugt von der Vielzahl der Gottheiten im gallo-römischen Pantheon sowie der Vielfalt ihrer Bildnisse.

Religiöse Praktiken

Archäologische Ausgrabungen wurden an der Fundstelle La-Croix-Saint-Charles in Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) von Émile Espérandieu zwischen 1909 und 1911 durchgeführt. Zahlreiche Opfergaben, die Körperteile wie Knie, Rumpf und Augen darstellen, sowie mehrere Darstellungen von in Windeln gewickelten Babys wurden dem Gott Apollon Moritasgus dargebracht.

Émile Espérandieu ist in Nîmes kein Unbekannter. Er war Militär sowie Epigraphiker und Archäologe und stammte aus Saint-Hippolyte-de-Caton im Département Gard. Er erlangte Bekanntheit in der Archäologie durch seine Studien und Veröffentlichungen über die Steinskulpturen Galliens in Sammelbänden, die bis heute seinen Namen tragen. 1906 wurde er Direktor der Ausgrabungen von Alésia. 1918 zog er sich nach Nîmes zurück, wo er Konservator der antiken Denkmäler und archäologischen Museen wurde. Er war zudem Mitglied der Akademie von Nîmes und ihrer Antikenschule.

Die Erfindung der gallo-römischen Archäologie

Napoleon III und das römische Gallien

Napoleon III begeisterte sich für Julius Caesar, die römische Geschichte und die Archäologie.

Mit dem Wunsch, die Franzosen zu versöhnen, die bis dahin durch ihre unterschiedlichen nationalen Ursprünge gespalten waren, strebte Napoleon III danach, ein gallo-römisches Frankreich zu schaffen, das über die Erinnerungskonflikte hinausweist.

Die Ausgrabungen in Alésia führten am 8. März 1862 zur Gründung des gallo-römischen Museums in Saint-Germain-en-Laye, im ehemaligen Schloss der französischen Könige. Dieses Museum trug maßgeblich zur Institutionalisierung der Archäologie und zu ihrer Entwicklung als wissenschaftliche Disziplin bei. Durch seinen pädagogischen Anspruch und die Vermittlung von Wissen leistete es einen Beitrag zur Erziehung des Bürgers.

Zur Eröffnung des Museums im Mai 1867 wurde zunächst nur der Alésia-Saal, der den römischen Sieg über die Gallier schildert, eingeweiht. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 kamen rund zwanzig weitere gallo-römische Säle hinzu.

Das kaiserzeitliche Gallien stand im Zentrum republikanischer Reflexionen: auf der einen Seite die wilden, langhaarigen Gallier mit ihrem einfachen und rustikalen Leben, auf der anderen Seite die Römer als Verkörperung von Verwaltung, Ordnung, Organisation und Disziplin.

Die traumatische Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870 gegen Preußen zog einen direkten Vergleich mit der Niederlage von Vercingetorix gegen Julius Caesar in Alésia im Jahr 52 v. Chr. nach sich.

Dieser Vergleich ermöglichte es, den gallischen Helden aufzuwerten und gleichzeitig die Dringlichkeit zu betonen, von seinem Sieger zu lernen.

Wie das von Rom eroberte Gallien zu einer glänzenden, zivilisierten Provinz wurde, müsse sich auch das von Preußen besiegte Frankreich reformieren – inspiriert von der Effizienz seines Bezwingers.

Frankreich müsse also gallisch sein, um alt und legitim zu sein, doch römisch, um zivilisiert und zivilisierend zu sein.

Mit anderen Worten: Frankreich müsse gallorömisch sein.

Die Archäologie des römischen Gallien – von den Schätzen bis zu den Fundorten

Das Wort „Schatz“ ruft in unserer kollektiven Vorstellung Bilder von seltenen und einzigartigen Objekten hervor.

Ein Schatz bezeichnet eine Ansammlung von Gegenständen aus kostbaren Materialien (Gold, Silber, Edelsteine), die zusammengetragen und häufig sorgfältig versteckt wurden. Oft wurden sie in Sicherheit gebracht und dann vergessen, weil ihr Besitzer sie nicht mehr zurückholen konnte.

Die Präsentation dieser „Schätze“ beleuchtet die Frage, wie ihr wissenschaftlicher Wert für die Archäologie schnell erkannt werden kann.

Zweifellos handelt es sich um außergewöhnliche Objekte aus wertvollen Materialien, doch über den glücklichen Fund hinaus verraten ihre Entdeckung und Analyse durch Archäologen viel über den historischen Kontext ihrer Verbergung.

Tatsächlich datiert ihre Deponierung überwiegend ins 3. Jahrhundert n. Chr., eine Schlüsselperiode, die von tiefgreifenden Umbrüchen im Römischen Reich geprägt ist.

Diese Epoche, die man lange Zeit als das spätantike Römische Reich und heute als die Spätantike bezeichnet, ist eine komplexe Zeit, die den Übergang zur Organisation des mittelalterlichen Westens einleitet. Das Aufkommen neuer politischer, wirtschaftlicher, intellektueller und religiöser Machtzentren führt zu einer großen Instabilität, während der sich Marionettenkaiser und Usurpatoren abwechseln, das Reich an seinen Grenzen militärisch bedroht wird, eine Wirtschaftskrise mit Währungsabwertungen einhergeht, ein religiöser Umbruch stattfindet, in dessen Verlauf das Christentum den Polytheismus als offizielle Religion ersetzt, klimatische Veränderungen auftreten usw. Allein dieser Kontext erklärt, warum manche Menschen versucht haben könnten, ihre Wertsachen und Geldreserven im Boden zu verbergen – in der Hoffnung, sie eines Tages wiederzubekommen.

Einige dieser Schätze werden zufällig und erst viele Jahre später entdeckt. Aber Vorsicht! „Schatzsuche“ ist eine illegale Tätigkeit. In der Regel mit einem Metalldetektor (umgangssprachlich „Bratpfanne“) ausgestattet, plündern diese Sondengänger archäologische Fundstätten, entziehen den Archäologinnen und Archäologen wertvolle Erkenntnisse zur Deutung der Überreste und berauben die Öffentlichkeit in den Museen eines unschätzbaren Kulturerbes. Schatzsucher riskieren Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro und bis zu sieben Jahren Gefängnis.

Diese Schätze sind von unschätzbarem Wert, um uns an die Geschichte, die Widerstandsfähigkeit, aber auch an die kollektive Verantwortung zu erinnern, dieses Erbe für kommende Generationen zu bewahren.

Auch in der Ausstellung zu sehen…

Kleidung und Mode im römischen Gallien

Im Rahmen der Veranstaltungen rund um Textilien und Denim in Nîmes im Jahr 2025 wird im Verlauf der Ausstellung „Gallier, aber Römer!“ ein Rundgang zur Kleidung im römischen Gallien angeboten.

Unter den großzügig vom Museum für Nationalarchäologie ausgeliehenen Objekten befinden sich Darstellungen von Männern, Frauen, Kindern und Gottheiten griechischer, römischer oder gallischer Herkunft, die einen Einblick in die damaligen Kleidungsstile geben. Auch wenn es für jedes Volk Besonderheiten gab, haben äußere Einflüsse zu allen Zeiten Stile und Techniken vermischt und damit Moden entstehen lassen, die fast so wechselhaft sind wie heute.

Dennoch werden in der stark hierarchischen römischen Gesellschaft die Kleidungscodes nach Geschlecht, sozialem Status, Funktionen und Kontext geregelt. Kleidung ist ein Identifikationsmerkmal der Person, die sie trägt. Diese Kleidervorschriften gelten in allen Provinzen des Reiches, obwohl traditionelle lokale Trachten nicht vollständig verdrängt wurden; manche wurden sogar von den Römern übernommen.

Dieser Rundgang umfasst 20 Exponate der Ausstellung.

15 Hauptwerke der Ausstellung

-

Figur mit Wildschwein-Skulptur

Figur mit Wildschwein-Skulptur

Kalkstein; H. 25,8 cm; B. 10,5 cm. Ende 2. – Anfang 1. Jh. v. Chr. Euffigneix, La Côte d’Alun (Haute-Marne). Ankauf 1946; Saint-Germain-en-Laye, Nationalemuseum für Archäologie

Dieses Fragment eines Reliefs, das in den 1920er Jahren bei landwirtschaftlichen Arbeiten entdeckt wurde, war in einer „mit Knochen gefüllten Grube“ abgelegt worden. Man erkennt eine männliche Figur, von der nur der Oberkörper und der geneigte Kopf erhalten sind, die ein röhrenförmiges, mit verzierten Endstücken versehenes Torques trägt. Ein großer Keiler mit aufgerichteter Mähne befindet sich im Hintergrund auf Brusthöhe.

Der mannlose Mann wirkt wie eine Erscheinung. Links ist ein riesiges, möglicherweise tierisches Auge sichtbar, während rechts, stark fragmentiert, eine weitere Tierfigur dargestellt zu sein scheint.

Der Hinterkopf und der obere Teil des Kopfes, der mit einem Zopf und langen Haarsträhnen geschmückt ist, sind abgebrochen. Es wurden keine begleitenden Funde gefunden. Der Torques erinnert an Exemplare aus Goldblech aus dem 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr. Die Szene bleibt rätselhaft: Der Mann könnte eher ein Ahnenheld als eine Gottheit sein, während der Keiler die Verbindung zwischen Mensch und Tier symbolisiert, die beide mit Geist und Kraft ausgestattet sind.

Foto: @ MAN / Valorie Gô>

-

Bache von Cahors

Bache von Cahors

Kupferlegierung; H. 21,6 cm; L. 37 cm; T. 10,4 cm. 2. Jh. n. Chr.?; Cahors (Lot). Ankauf 1872; Saint-Germain-en-Laye, Nationalemuseum für Archäologie

Diese Bronzeskulptur, 1872 in Cahors zusammen mit dem Fuß einer großen Statue gefunden, stammt von einer Fundstelle mit Säulen, Kapitellen und Mosaiken, wahrscheinlich das Haus eines angesehenen Bürgers, ein öffentliches Gebäude oder ein Heiligtum. Divona Cadurcorum, die Hauptstadt der Cadurker, erstreckte sich in ihrer Blütezeit auf fast 200 Hektar.

Die Bache, beeindruckend durch ihre Größe und Realismus, ist in Bewegung dargestellt, in einer defensiven Haltung: gestreckte Hinterbeine, sichtbare Zitzen, verlängerte Schnauze, geöffnetes Maul mit sichtbaren Hauern. Ihre Mähne und das Fell sind fein in das Metall eingeritzt. Als Symboltier der Kelten erscheint der Keiler auch in der griechisch-römischen Kunst, oft in Jagdszenen, wie auf einem Sarkophag aus Saint-Béat.

Realistisch und vom hellenistischen Stil beeinflusst, erinnert diese Skulptur an ähnliche Werke, die im 2. und 3. Jahrhundert in Gallien gefertigt wurden.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

Grabstele von Julia Paullina

Grabstele von Julia Paullina

Muschelkalk; H. 142 cm; B. 68,5 cm; T. 33 cm

3. Jh. n. Chr.?; Bourges (Cher), Stiftung des Priesterseminars Bourges, Rue Moyenne. Saint-Germain-en-Laye, Nationalemuseum für ArchäologieAvaricum (Bourges), Hauptstadt der Biturigen Cubi, war eine bedeutende Stadt der Antike, umgeben von zahlreichen Nekropolen. Die Grabstele der Julia Paullina wurde 1704 beim Bau des Priesterseminars entdeckt.

Sie zeichnet sich durch ihr großes dreieckiges Giebelfeld mit Palmetten-verzierten Akroterien aus. Im Zentrum des Tympans ist die Inschrift D.M. eingraviert, gefolgt von einer Widmung: „Den Manen und zum Andenken an Julia Paullina, seine Frau, 50 Jahre alt, Tenatius Martinus (errichtete dieses Denkmal).“

Die Seiten der Stele, geschmückt mit Draperien und verschiedenen Objekten wie einer Truhe, Sandalen und einem Kamm, zeigen eine einzigartige Dekoration, deren Symbolik rätselhaft bleibt. Die Qualität und Originalität dieser Skulptur zeugen von feinem handwerklichem Können.

Foto : @ MAN / Baptiste Simon

-

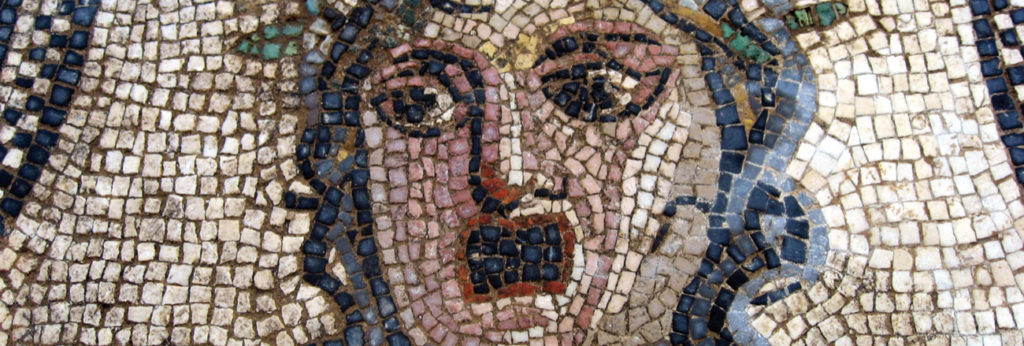

Reitervisier mit Gesicht

Reitervisier mit Gesicht

H. 19 cm; L. 19,5 cm; B. 15,5 cm. Jh. n. Chr. Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle). Ankauf 2019; Saint-Germain-en-Laye, Nationalemuseum für Archäologie

Die in Conflans-en-Jarnisy nahe Metz, dem Hauptort des Stammes der Médiomatriques, entdeckte Visiere zeugt von der römischen Militärpräsenz in einer Pufferzone. Diese Visierungen, die vom 1. bis zum 3. Jahrhundert datiert werden, wurden bei Paraden und Übungen verwendet, um den Gegner einzuschüchtern.

Das Gesicht eines jungen Mannes, in eine Kupferplatte getrieben, bildet die abnehmbare Visierplatte eines römischen „Gesichtshelms“. Die Stirnmitte und die Schläfen sind mit einem Kranz aus zwei ineinander verschlungenen Pflanzenschwüren verziert. Eine größere Fehlstelle am rechten Auge sowie eine leichte seitliche Verformung beeinträchtigen nicht die ästhetische Qualität des Objekts. Die markante Nase setzt die schmale, flache Stirn fort, die von kantigen Augenbrauenbögen über den mandelförmigen, leicht gesenkten Lidern begrenzt wird. Der leicht geöffnete Mund mit vollen Lippen und das abgerundete Kinn verleihen den idealisierten, hellenistisch inspirierten Gesichtszügen einen Hauch von Menschlichkeit. Ein kleiner, flachköpfiger Zapfen aus Kupferlegierung nahe der rechten unteren Seitenkante, dessen symmetrisches Gegenstück fehlt, gehört zum Befestigungssystem der Visierplatte am Helm. Auf den oberen Teilen beider Ohren sind Spuren von Eisenoxid sichtbar, was darauf hinweist, dass das, inzwischen verschwundene, Helmteil aus Eisen bestand.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

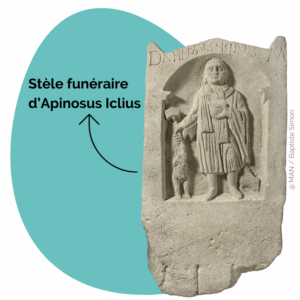

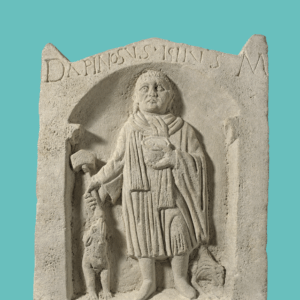

Grabstele des Apinosus Iclius

Grabstele des Apinosus Iclius

Kalkstein; H. 110 cm; L. 60 cm; B. 20 cm; 2. Jahrhundert n. Chr.; Entrains-sur-Nohain (Nièvre); Ankauf 1909; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Dieser Grabstein, der 1860 bei Arbeiten in einer Ziegelbrennerei entdeckt wurde, ist unversehrt geblieben. Er markierte die Stelle eines Grabes, wahrscheinlich eine Grube mit einer Urne für die Asche sowie Opfergaben wie Krüge und Schalen. Gefunden wurde er auf einem Friedhof nahe Entrains-sur-Nohain (im Altertum Intaranum), der in der Nähe von Straßen lag, die Intaranum mit Cenabum (Orléans) und Avaricum (Bourges) verbanden.

Foto: @ MAN / Baptiste Simon -

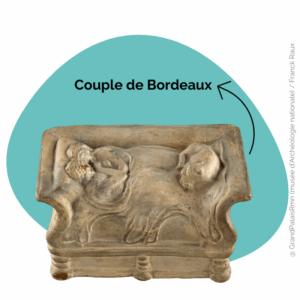

Paar aus Bordeaux

Paar aus Bordeaux

Terrakotta; H. 6,3 cm; L. 7 cm; B. 12 cm; Ende 2. – Anfang 3. Jh. n. Chr.; Bordeaux; Schenkung 1925; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Diese Terrakotta, 1851 bei Ausgrabungen in einem Haus in Bordeaux (im Altertum Burdigala genannt) gefunden, stammt aus einem unklaren Kontext: Wohnhaus, Grab oder Heiligtum? Burdigala, gegründet in der Eisenzeit, wurde unter Vespasian (69–76 n. Chr.) zur Verwaltungshauptstadt von Aquitanien und zu einem bedeutenden Hafen.

Die Skulptur zeigt ein Bett von bedeutenden Proportionen, mit hohen Pfosten auf gedrechselten Füßen, die an römische Holzmodelle erinnern. Unter einer Decke ruhen ein Paar auf einer Matratze und einem Nackenpolster. Die Frau, an ihrem langen Haar erkennbar, umschlingt den Mann, und zu ihren Füßen liegt ein fein detaillierter Hund. Das Werk trägt die Inschrift „Pistillus fecit“ („Pistillus hat es gemacht“), womit die Skulptur der Werkstatt von Pistillus zugeschrieben wird, einer der bedeutendsten in der römischen Gallien.

Diese Terrakotten waren günstiger als Stein- und Bronzeskulpturen und wurden aktiv gehandelt.

Foto: @ GrandPalaisRmn (Nationalmuseum für Archäologie) / Franck Raux -

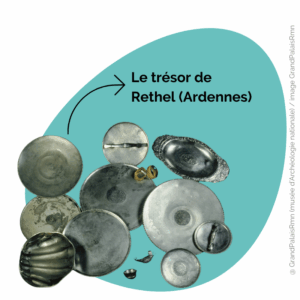

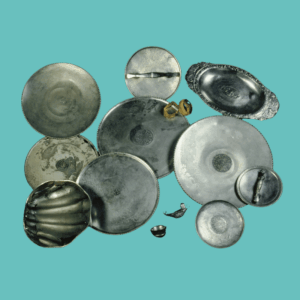

Der Schatz von Rethel (Ardennen)

Der Schatz von Rethel (Ardennen)

Ende 2. – erste Hälfte 3. Jh. n. Chr. Gold (Armreif) und Silber. Ovaler Teller: L. 51,2 cm, B. 21,7 cm. Ankauf 1985; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Der Schatz von Rethel wurde 1980 bei einer illegalen Ausgrabung in der Nähe einer ehemals bekannten gallo-römischen Villa entdeckt. Ein Teil des Schatzes wurde dem Louvre-Museum angeboten. Nach einer mehrjährigen behördlichen Untersuchung wurde die Eigentümerin des Grundstücks als alleinige Besitzerin der Objekte anerkannt. Ein Teil des Schatzes wurde ihr 1983 vom Staat abgekauft, während ein anderer Teil 1986 durch Naturalienabgabe in öffentliche Sammlungen überging.

Der Schatz besteht aus fast 20 kg Silbergewicht. Die fünfzehn Objekte, aus denen er besteht, waren in Stoffe eingewickelt und in einem großen Bronzebecken deponiert, das fast vollständig zerstört ist. Der Schatz umfasst, wie häufig, Schmuck, Toilettenartikel (zwei Spiegel und mindestens eines der beckenförmigen Schalen) sowie Tafelsilber.

Trinkgefäße fehlen fast vollständig, was eine charakteristische Eigenschaft von Silberservice des 3. Jahrhunderts widerspiegelt. Die mit Niello verzierten Rosetten, die mehrere Teller schmücken, waren ebenfalls im gesamten 3. Jahrhundert sehr beliebt. Der Schatz von Rethel gehört zu einer langen Reihe von Funden, die zeigen, dass in Gallien sehr aktive Goldschmiede tätig waren.

Foto: @ GrandPalaisRmn (Nationalmuseum für Archäologie) / image GrandPalaisRmn

-

Die Vier Jahreszeiten der Villa La Millière: Der Sommer

Die Vier Jahreszeiten der Villa La Millière: Der Sommer

Kalkstein und Pigmente verschiedener Herkunft; 3. Jh. n. Chr.; La Millière, Les Mesnuls (Yvelines); Ankauf 2023; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Die gallo-römische Villa La Millière in Les Mesnuls (Yvelines) ist bekannt durch die Entdeckung außergewöhnlicher Wandmalereien, die bei Ausgrabungen von 1977 bis 1980 durch den Amateurarchäologen F. Zuber zutage gefördert wurden. Diese Fresken bestehen aus zahlreichen Fragmenten, die auf den Böden verstreut oder teils noch an den Wänden erhalten sind. In den Jahren 2021 und 2022 wurde eine lange und sorgfältige Untersuchung und Rekonstruktion durch die Archäologen und Toichographologen des Zentrums für römische Wandmalereien in Soissons durchgeführt. Diese umfassende Studie hat das ornamentale Programm der gesamten Villa, das lange im Schatten lag, ans Licht gebracht.

Die Dekoration der Vier Jahreszeiten stammt aus einem kleinen Raum im nordwestlichen Winkel der Villa, in dem Bereich, der als Privatwohnungen der Besitzer gilt. Obwohl die Villa zu Beginn des 2. Jahrhunderts erbaut wurde, wurde dieser Raum in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, während der zweiten Ausstattungsphase der Villa, eingerichtet und mit einer Hypokausten-Heizung ausgestattet. Mit einer Nische und zwei Gewölben ausgestattet, zeigt dieser Raum den Willen des Besitzers, eine besondere Szenerie zu schaffen, wie sie in den Wohnhäusern der damaligen Elite üblich war und seinen sozialen Status unterstreicht. Die Wände waren unten mit Marmornachbildungen dekoriert, die von einer Stuckgesims gekrönt wurden. Weiter oben war das weiße Feld durch Säulen in Felder unterteilt, die mit hängenden Girlanden begrenzt sind.

Das Rippengewölbe, das den Hauptraum abschließt, ist das am besten erhaltene in Gallien. Vier sechseckige Medaillons sind darauf gemalt. Jedes zeigt eine Büstenfigur, die die Allegorien der Jahreszeiten darstellt. Jede ist in eine einfache Tunika gekleidet und trägt einen Pflanzenkranz auf dem Kopf. Abwechselnd rot oder grün sind die Medaillons von einer Bordüre mit Festonvorhängen umgeben.

Der Sommer, in einem grünen Medaillon dargestellt, wird konventionell mit Ähren gezeigt. Er trägt eine grüne Tunika und hat kurze Haare, was eine männliche Figur suggeriert.

Foto: @ APPA CEPMR / JF Lefevre

-

Gottheit im Schneidersitz

Gottheit im Schneidersitz

Kupferlegierung, Glaspaste; H. 41,5 cm; L. 22 cm; T. 17,5 cm; Ende 1. Jh. v. Chr. – Anfang 1. Jh. n. Chr.?; Bouray-sur-Juine (Essonne); Ankauf 1933; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

C’est à l’occasion du curage de la rivière traversant le domaine du château du Mesnil-Voysin (Essonne) qu’est mise au jour cette statue. Bien des années plus tard, Antoine Héron de Villefosse – éminent membre de la Commission Topographique des Gaules – prend connaissance de cette découverte qu’il rapporte en 1911 à la Société nationale des antiquaires de France. L’archéologue évoque dans sa description de l’objet la couleur jaune du cuivre, ce qui correspond bien à un objet ayant effectué un séjour prolongé dans l’eau. En 1933, les héritiers de la marquise d’Argentré en permettent l’acquisition par le musée des Antiquités nationales.

La description de l’objet réalisée par Héron de Villefosse fournit de précieuses informations sur l’état de conservation de l’objet au début du XXe siècle. La partie supérieure, correspondant à la tête et au cou, est formée de deux feuilles de métal moulées et donc plus épaisses que les autres parties du corps réalisées en tôle de bronze martelées. La face arrière est dessoudée. Le torse et les jambes repliées du personnage sont constitués de deux tôles soudées entre elles ; la jonction étant dissimulée par des petites languettes de laiton. Celles-ci ont été arrachées sur le côté droit et une agrafe de cuivre semble constituer une tentative de réparation. La tête, disproportionnée par rapport au reste du corps, est dotée d’orifices pour les yeux. Celui de gauche conserve un œil en pâte de verre blanche et bleu cobalt pour la pupille. Quant aux mains aujourd’hui disparues, il est probable qu’elles reposaient sur les genoux du personnage, si on considère les traces encore bien visibles. L’absence de trace sur le torse suggère que les bras pouvaient être écartés, à l’image de la statuette du Glauberg (Allemagne).

Foto: @ MAN / Baptiste Simon -

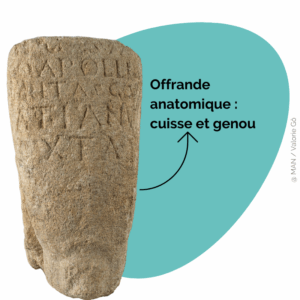

Anatomisches Opfer: Oberschenkel und Knie

Anatomisches Opfer: Oberschenkel und Knie

Kalkstein; H. 33 cm, B. 29 cm; zweite Hälfte 2. Jh. oder Anfang 3. Jh. n. Chr.; Alise-Sainte-Reine, Ortsteil „La Croix Saint-Charles“ (Côte-d’Or); Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Diese partielle Darstellung des menschlichen Körpers aus weichem Kalkstein zeigt einen Oberschenkel bis zum Knie, das oben durch eine Fleischwulst betont wird. Der obere Teil der Skulptur ist flach, die Rückseite des Oberschenkels lehnt an einem Element an, dessen Deutung von É. Espérandieu, der das Objekt 1910 entdeckte, variiert wurde. In seinem Grabungsbericht sieht er „einen Delfin auf der linken Seite und Laubwerk dahinter“. Fünfzehn Jahre später, im neunten Band seines „Recueil général de la statuaire en Gaule romaine“, erkennt er keinen Delfin mehr, sondern „große Auswüchse an der Oberfläche einer Wunde“. Die klar sichtbaren Flossen und die Wellenform des fischähnlichen Körpers führen jedoch zur ersten Interpretation zurück.

Auf der vorderen Wölbung des Oberschenkels ist eine Widmung in fünf Zeilen eingraviert, die erste fast verwischt:

„Aug(usto) sac(rum) deo Apollini Moritasgo Catianus Oxtai“ – „Catianus, Sohn des Oxtaus, (hat dieses Opfer) dem Gott Apollon Moritasgus Augustus geweiht“ (CIL 13, 11240). Man bemerkt die keltischen Namen des Stifters und seines Vaters sowie die Verwendung einer typischen Widmungsformel der Stadt der Eduer, zu der Alésia wahrscheinlich seit 69 n. Chr. gehört (das Objekt selbst ist vermutlich in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts oder den Beginn des folgenden Jahrhunderts datierbar).Anatomische Opfergaben, die im griechisch-römischen Raum häufig sind, verbreiteten sich nach der Eroberung auch in Gallien. Sie stellen alle möglichen Körperteile dar: Rumpf, Gliedmaßen, innere und äußere Organe. Knieförmige Opfergaben sind beispielsweise in Halatte und an den Quellen der Seine verbreitet. Sie tragen manchmal Widmungen, wie in Alésia selbst oder in Essarois, wo Apollon ebenfalls verehrt wurde, jedoch mit einem anderen keltischen Beinamen (Apollon Vindonnus: CIL 13, 5646).

In Alise-Sainte-Reine war die Existenz eines Apollon Moritasgus seit dem Fund einer im 17. Jahrhundert wiederverwendeten Inschrift bekannt, die inzwischen verloren ist. Erst 1910 erkannte É. Espérandieu durch die Widmung des Catianus und die eines gewissen Diofanes auf einem Steinstamm, dass das von ihm ausgegrabene Quellheiligtum Apollon Moritasgus geweiht war. Seit der Wiederaufnahme der Ausgrabungen 2008 kamen drei neue Widmungen an Moritasgus hinzu, die zweifelsfrei die Identität des Kultgottes bestätigen. Auch die Funde von anatomischen Votivgaben aus Kalkstein oder Bronzehäuten haben sich seither vermehrt.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

Merkur mit der Sichel

Merkur mit der Sichel

Muschelkalk; H. 70 cm; L. 25 cm; B. 14,5 cm; 2. Jh. n. Chr.?; Morienval, La Carrière-du-Roi (Oise); Schenkung 1884; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Zwischen 1860 und 1870 wurde Albert de Roucy, Richter in Compiègne, von Napoleon III. mit einer „speziellen archäologischen Mission“ beauftragt, um den Wald neben dem Schloss des Kaisers zu erforschen. Diese kleine Skulptur, die 1871 entdeckt wurde, ist vereinfacht und entfernt von den griechisch-römischen Kanons. Sie erinnert an gallische Traditionen und wirft Fragen zur Rolle und Wahrnehmung des Merkur in der gallischen Gesellschaft auf.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

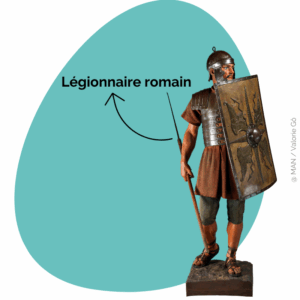

Römischer Legionär

Römischer Legionär

Auguste Bartholdi (1834–1904) 1870; Holz, Gips und Textil. Schenkung von Kaiser Napoleon III. an das Nationalmuseum für Archäologie, 1870; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Zur Eröffnung des Museums der Nationalen Altertümer beauftragte Napoleon III. Auguste Bartholdi, den Schöpfer der Freiheitsstatue, mit der Herstellung einer Figur eines römischen Legionärs – ein Symbol der militärischen Macht und Organisation des Römischen Reiches. Bartholdi ließ sich bei der Gestaltung dieser Gipsstatue von den Reliefs der Trajanssäule inspirieren, die den Legionär mit einem Pilum darstellen. Die 1857 in Mainz gefundene Ledersandale, die Caliga, diente als Vorbild für den Schuh des Soldaten, während das Originalexemplar in einer Vitrine zu seinen Füßen ausgestellt ist.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

Cantharos von Alésia

Cantharos von Alésia

Silber mit Vergoldung; H. 11,5 cm; D. 11 cm; L. 18,8 cm; erste Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.; Schenkung von Kaiser Napoleon III. an das Nationalmuseum für Archäologie, 1867; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Dieser Vase wurde 1862 in einem Graben der von Cäsar errichteten Befestigungen in Alésia bei Ausgrabungen unter der Leitung von Napoleon III. entdeckt. Vom Kommandanten Stoffel an den Kaiser gesandt, wurde sie schnell in Zeitungen als Eigentum Cäsars präsentiert und wurde so zum Symbol der archäologischen Unternehmung Napoleons III. Tatsächlich handelt es sich um eine luxuriöse Schale, typisch für römisches Silbergeschirr. Eine Inschrift verweist auf eine verschwundene Zwillingsschale, während ein griechischer Name und der Beruf „Goldschmied“ eingraviert sind.

Eine weitere Inschrift könnte auf eine gallische rituelle Nutzung hinweisen. Diese Vase zeugt von Austausch zwischen mediterranen und gallischen Kulturen, vermittelt durch Aristokraten oder Händler, bevor sie in einem Heiligtum geopfert und unter unbekannten Umständen aufgegeben wurde.

Foto: @ MAN / Valorie Gô -

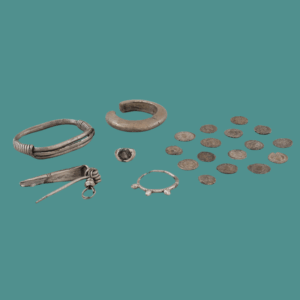

Der Schatz von Donzacq

Der Schatz von Donzacq

Silber; zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.; Donzacq (Landes); Ankauf 1873; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Der Schatz aus Münzen und Schmuck, der 1866 in Donzacq (Landes) entdeckt wurde, wurde 1873 von den Schwestern Lavigne, den Eigentümerinnen des Fundgeländes, über den lokalen Sammler R. Pottier verkauft. Es handelt sich um 16 Denare und Antoniniane (Inv. 20043), Münzen aus Silber und Billon, sowie zwei Armreifen, einen Ohrring, einen Ring und eine Silberfibel (Inv. 20038 bis 20041). Interessant ist, dass das Musée d’Archéologie nationale ursprünglich 67 Münzen erhielt, sich jedoch entschied, nur sechzehn zu behalten – nämlich „je eine von jedem der im übergebenen Fund vertretenen Kaiser“.

Der genaue Zeitpunkt der Entdeckung dieses Schatzes ist nicht bekannt. Ursprünglich umfasste er etwa 1200 Münzen und rund zehn Silberschmuckstücke, letztere in ein Tuch eingewickelt. Der Schatz war in einem Gefäß deponiert worden, das zerbrach – Scherben davon wurden nicht aufbewahrt. Drei der Schmuckstücke wurden vom Toulouser Sammler E. Barry (1809–1879) erworben, der den Fund erstmals 1869 erwähnte. Der Numismatiker É. Taillebois (1841–1892) widmete den Schmuckstücken 1881 eine Studie, die 1985 von M. Feugère erneut aufgegriffen wurde. Daraus geht hervor, dass der Schmuck aus einer Werkstatt im Adour-Becken stammt und in die Mitte des 3. Jahrhunderts datiert wird, wobei die Verarbeitung weniger sorgfältig war.

Die Münzen wurden bereits zum Zeitpunkt der Entdeckung an verschiedene Personen verteilt: Kommandant Clouzaud und General Beauchamp besaßen einige, ebenso mehrere Mitglieder der Société de Borda in Dax, darunter É. Taillebois (2 Exemplare). Vier Münzen wurden kürzlich im Münzkabinett des Musée de Borda wiederentdeckt (Campo 2019, S. 110–111 und 120) – unter den älteren Schenkungen. Laut Daten aus den Jahren 1881–1882 reichten die Münzen vom Kaiser Nero bis zu Aurelian und Tetricus Vater und Sohn, also bis etwa 274 n. Chr. Die im Museum befindlichen Stücke umfassen drei Denare von Septimius Severus, Elagabal und Severus Alexander sowie dreizehn Antoniniane von Gordian III bis Postumus (2 von Gordian III, 1 von Philippus I, 2 von Trajan Decius, 1 von Etruscilla, 1 von Trebonianus Gallus, 1 von Volusianus, 1 von Valerian I, 2 von Gallienus, 1 von Salonina und 1 von Postumus).

Aufgrund des Fundes eines Silberobjektes aus Aquitanien im Rheinbett bei Hagenbach (Deutschland), der als Beute interpretiert wird, könnte der Schatz von Donzacq mit den germanischen Einfällen in die Provinz im Jahr 275 in Verbindung stehen. Da keine Münzen von Probus (276–282) enthalten sind, scheint das Jahr 275 tatsächlich das Datum der Verbergung dieses Schatzes im Zusammenhang mit diesen Ereignissen zu markieren.

Foto: @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Franck Raux / Dominique Couto

-

Der Schatz von Éauze

Der Schatz von Éauze

Gold, Silber, Kupferlegierung, Knochen, Halbedelsteine; 3. Jh. n. Chr.; Éauze (Gers); Depot im Museum von Éauze; Saint-Germain-en-Laye, Nationalmuseum für Archäologie

Der Schatz von Éauze wurde 1985 bei einer Rettungsgrabung auf dem Gelände der antiken Stadt Elusa von der Direktion für historische Altertümer von Midi-Pyrénées entdeckt.

Die Umstände der Entdeckung ermöglichten eine gründliche Ausgrabung des Schatzes, wodurch viele Beobachtungen zur Anordnung der Funde gemacht werden konnten. Der Schatz wurde in einer rund 50 cm durchmessenden Grube mit einer erhaltenen Tiefe von 28 cm vergraben. Er bestand insbesondere aus einer Masse von 120 kg Münzen aus Billon und einer bedeutenden Sammlung von Goldschmuck. Die 28.000 Münzen waren vermutlich in vier Säcken verteilt, von denen während der Ausgrabung die Form eines Sackes festgestellt werden konnte.

Die Münzen umfassen eine Periode vom Regierungsantritt von Commodus (177–192) über Gallien (253–268) bis zu Postumus (260–268). Die jüngsten Münzen erlauben die Datierung der Schatzvergrabung auf das Jahr 261. Der Schmuck besteht aus Halsketten, Armreifen, Ohrringen, Ringen sowie einigen Kameen und Intaglios. Das Gesamtensemble ist typisch für das 3. Jahrhundert. Die Größe der Steine sowie die Form der Halsketten und Armreifen deuten auf eine Herstellung in einer Werkstatt in der Rheinregion, zwischen Köln und Bonn, hin.

Foto: @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Gérard Blot