La mostra “Galli, ma romani! Capolavori dal Museo di Archeologia Nazionale”

Uscire dalla foresta gallica

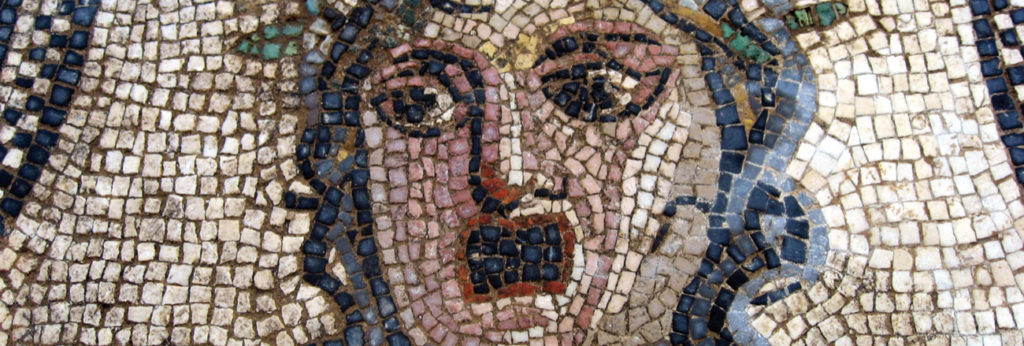

La Gallia Comata designa la Gallia indipendente, prima della sua sottomissione da parte di Giulio Cesare. Era situata a nord della provincia romana che sarebbe poi diventata la Narbonense. L’aggettivo «comata» significa «capelluta». Tra le rappresentazioni della «Gallia capelluta», l’immagine di un territorio selvaggio, coperto di foreste e abitato da cinghiali è diventata un cliché ampiamente diffuso nella letteratura.

L’archeologia ha messo in discussione questa immagine stereotipata di un territorio costituito da foreste impenetrabili. Contrariamente alla credenza popolare, i Galli non erano un popolo silvestre che viveva in capanne nel mezzo dei boschi. Questo vasto territorio, che si estendeva a ovest e a nord fino all’Oceano, a est fino al Reno e alle Alpi, era coltivato. Secondo la visione tradizionale, la conquista della Gallia capelluta da parte di Giulio Cesare sarebbe stata seguita da un importante disboscamento ad opera dei Romani. Tuttavia, questa idea va sfumata: l’assetto del territorio e del paesaggio testimonia un’acculturazione, uno spazio al contempo gallico e romano (boschi, boschetti, villae, vie di comunicazione, città, santuari, ecc.).

Abitando le foreste, il cinghiale è allo stesso tempo un animale totemico e una selvaggina nobile. Compare sulle monete galliche e sulle armi celtiche. Ben presente nella mitologia celtica, il cinghiale intreccia legami con il mondo divino. Lo si ritrova tra i motivi della scultura religiosa. Nei mondi greco e romano, è una preda pericolosa e aggressiva, la cui cattura è un atto eroico: « Lo vedo che rizza le setole, che lancia fuoco dagli occhi; percepisco il rumore dei suoi denti che affila contro di voi » (Filocrate, Imagines, 28,1).

Fulmen habent acres in aduncis dentibus apri1 (Ovide, Métamorphoses, X, 550)

Per i Romani, il cinghiale è una preda di grande valore venatorio, al secondo posto, subito dopo il leone. Il cacciatore diffida tanto del maschio quanto della femmina che difende i suoi piccoli. Affrontare il cinghiale significa, in un certo senso, affrontare la morte, da cui nasce la grandezza.

La società gallo-romana

Dopo la conquista romana, e soprattutto nel corso del I secolo, si instaura un nuovo sistema sociale ispirato al modello romano. Accanto agli uomini liberi vivono schiavi, liberti, ecc. Alcuni sono Galli, altri provengono dall’Italia o da altre province dell’Impero. Alcuni sono cittadini e intraprendono una carriera politica, altri sono mercanti, artigiani, soldati, insegnanti, medici, sacerdoti, ecc.

Questa prima sezione permette di “disegnare il ritratto” degli abitanti delle province galliche, non dal punto di vista geografico, ma in base al loro ruolo nella società.

Cittadini ed élite

Cesare onorò molti Galli concedendo loro lo status di cittadino romano. Lo studio dei nomi di famiglia (l’onomastica) testimonia la latinizzazione degli antichi nomi celtici.

È tra i cittadini romani che emergono le élite provinciali e municipali, assimilabili all’alta borghesia. Dotati di una fortuna personale, questi cittadini d’eccezione accedono alle più alte cariche politiche e amministrative.Le testimonianze di queste élite provinciali sono numerose: iscrizioni, statue, ecc. Alcuni oggetti e pratiche culturali dimostrano il loro coinvolgimento nella vita pubblica ed economica delle città.

L’esercito romano in Gallia

La presenza dell’esercito romano in Gallia non è sistematicamente sinonimo di conflitti, come lasciano intendere le avventure di Asterix. Dopo la conquista, nel contesto della Pax Romana (pace romana), i soldati però rimangono presenti. Possono essere impiegati in missioni di controllo: sfruttamento delle cave, lavori di adduzione dell’acqua, coniazione della moneta, ecc.

Come tutti i sudditi dell’Impero, i gallo-romani erano soggetti al servizio militare. In linea di massima, i cittadini romani dovevano servire venti anni nelle legioni, mentre i peregrini (uomini liberi non cittadini) prestavano servizio per venticinque anni nelle truppe ausiliarie.

La presenza dell’esercito romano è percepibile grazie alla scoperta di numerose iscrizioni, armi e sepolture di soldati.

Schiavi e liberti

Le società antiche erano società servili. Numerosi, gli schiavi sono tuttavia poco visibili tra le testimonianze storiche e archeologiche. La presenza degli schiavi si riduce spesso alla messa in luce di ceppi di ferro, ritrovati in pochi esemplari, che servivano a incatenare schiavi ma anche prigionieri o perfino animali.

La liberazione rappresentava l’unica via di fuga per lo schiavo. Un padrone poteva infatti concedergli la libertà. Questi liberti, che vivevano e lavoravano in Gallia, provenivano talvolta dalle province orientali dell’Impero. Alcuni di loro riuscivano a elevarsi al rango di notabili, accumulando una fortuna considerevole, senza però essere pienamente considerati cittadini né esercitare funzioni politiche. Avevano invece responsabilità religiose o all’interno di associazioni professionali (collegi).

Popolo di mestieri

Nella Gallia romana, un numero considerevole di stele funerarie mostra il defunto mentre tiene in mano i suoi attrezzi o esercita il suo mestiere. Fabbri, zoccolai, boscaioli, tessitori, follatori, pittori, macellai e bottegai sono così rappresentati al lavoro, mentre altri sono conosciuti grazie ai loro nomi incisi sugli attrezzi.

Vivere alla romana in Gallia, tra città e campagna

L’occupazione del suolo nella Gallia romana si basa sulla strutturazione di una rete viaria, su una fitta maglia di città (capoluoghi di civitas e insediamenti secondari) e di insediamenti rurali. Le fattorie e le ville, disperse sul territorio, sono tuttavia vaste strutture le cui costruzioni coprono comunemente 2 o 3 ettari e ospitano diverse decine di persone.

Questo tipo di abitazione, dominante nella campagna gallo-romana, segue un modello già stabilito con le «fattorie indigene» dell’epoca dell’indipendenza gallica. Le tradizioni locali hanno qui rafforzato le nuove tendenze apportate dalla romanizzazione.

Ricerche recenti mostrano però che molti insediamenti rurali gallo-romani sono stati fondati come creazioni nuove, fin dall’inizio del I secolo, con ritmi che possono però variare da regione a regione.

Molto spesso queste ville sono state distrutte, talvolta volontariamente, e successivamente sono state soggette a livellamento e recupero dei materiali. Le tecniche di foto-interpretazione o di geofisica permettono di riconoscere i loro piani.

Nella Gallia Lugdunense e in Belgica, il piano più comune è quello allungato, con una galleria sulla facciata (aperta verso l’area di lavoro), spesso affiancata da due padiglioni angolari. La parte residenziale (pars urbana) si estende dietro la galleria.

La villa gallo-romana di La Millière è famosa per i suoi straordinari affreschi murali scoperti durante gli scavi condotti tra il 1977 e il 1980 dall’archeologo amatoriale F. Zuber. Questi affreschi, costituiti da numerosi frammenti ritrovati a terra o ancora fissati alle pareti, sono stati oggetto di un meticoloso lavoro di studio e ricomposizione nel 2021 e 2022 da parte degli specialisti del Centro di studi sulle pitture murali romane di Soissons. Questa analisi approfondita ha permesso di ricostruire il programma decorativo completo della villa.

La decorazione delle Quattro Stagioni proviene da una piccola stanza privata situata a nord-ovest della villa. Costruita nel II secolo, questa stanza è stata adattata all’inizio del III secolo con un sistema di riscaldamento a ipocausto, una alcova e due volte, riflettendo lo status sociale del proprietario. Le pareti erano decorate con imitazioni di marmo nella parte bassa, sormontate da una cornice in stucco, mentre la parte superiore era divisa in pannelli decorati con ghirlande. La volta a costoloni, la meglio conservata della Gallia, presenta quattro medaglioni esagonali dipinti, ciascuno raffigurante un’allegoria delle stagioni. Se la Primavera e l’Estate sono rappresentate in modo convenzionale, l’Autunno e l’Inverno si discostano dalle rappresentazioni abituali. Questa decorazione raffinata, che combina pittura e stucco, sottolinea il legame tra la villa e i cicli stagionali agricoli.

Le operazioni di restauro sono state realizzate con il sostegno del Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat e della Fondazione Crédit Agricole – Pays de France.

Le domaine des dieux

Il pantheon gallo-romano

Prima della conquista della Gallia da parte di Cesare, i Galli possedevano un pantheon ricco e complesso. Le rappresentazioni gallo-romane ci offrono alcune immagini e nomi, dimostrando che questi dei continuavano a essere venerati accanto ai nuovi dei romani. L’associazione tra dei gallici e dei romani, che unisce l’integrazione della religione romana e la fedeltà ai culti indigeni, è perciò un simbolo della romanizzazione.

La collezione gallo-romana del Museo di Archeologia Nazionale è composta da numerose rappresentazioni divine eseguite in diverse dimensioni e materiali (calcare, marmo, lega di rame, terracotta, ecc.) e testimonia il grandissimo numero di divinità che popolano il pantheon gallo-romano e la varietà delle loro immagini.

Pratiche religiose

Scavi archeologici sono stati condotti nel sito detto La-Croix-Saint-Charles ad Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) da Émile Espérandieu (1909-1911). Numerose offerte rappresentanti parti del corpo umano (ginocchio, tronco, occhi) e diverse raffigurazioni di neonati fasciati in fasce sono state dedicate al dio Apollo Moritasgus.

Émile Espérandieu non è uno sconosciuto a Nîmes. Militare, epigrafista-archeologo, era originario di Saint-Hippolyte-de-Caton, nel Gard. Si fece un nome nel mondo dell’archeologia studiando e pubblicando sculture in pietra della Gallia in raccolte che ancora oggi portano il suo nome, prima di diventare direttore degli scavi di Alésia nel 1906. Nel 1918 si ritirò a Nîmes dove divenne conservatore dei Monumenti antichi e dei musei archeologici. Fu anche membro dell’Accademia di Nîmes e della sua Scuola antica.

L’invenzione dell’archeologia gallo-romana

Napoleone III e la Gallia romana

Napoleone III si appassiona a Giulio Cesare, alla storia romana e all’archeologia. Desideroso di riconciliare i Francesi, fino ad allora divisi dalle loro origini nazionali, Napoleone III cerca di creare una Francia gallo-romana capace di trascendere i conflitti di memoria.

Gli scavi di Alésia portano alla fondazione del Museo gallo-romano a Saint-Germain-en-Laye, nell’antico castello dei re di Francia, l’8 marzo 1862. Questo museo partecipa all’istituzionalizzazione dell’archeologia e al suo sviluppo come disciplina scientifica, e contribuisce, con la sua visione pedagogica e la sua esigenza di trasmissione, alla formazione del cittadino.

All’apertura del museo, nel maggio 1867, viene inaugurata solo la Sala di Alésia che racconta la vittoria romana sui Galli. Successivamente, prima della guerra del 1914, si aprono circa una ventina di altre sale gallo-romane.

La Gallia comata è al centro delle riflessioni repubblicane: da un lato, i Galli “chevelus” e silvestri, con una vita semplice e rustica; dall’altro, i Romani incarnano l’amministrazione, l’ordine, l’organizzazione e la rettitudine in ogni cosa.

Il trauma della sconfitta militare del 1870 contro la Prussia porta a un esplicito parallelismo con la sconfitta di Vercingetorige di fronte a Giulio Cesare ad Alésia nel 52 a.C.

Questo confronto permette di valorizzare l’eroe gallico e l’urgenza di imparare dal suo vincitore. La Gallia conquistata da Roma, diventata una provincia brillante e civilizzata, suggerisce che la Francia sconfitta dalla Prussia debba riformarsi ispirandosi ai metodi efficaci del suo vincitore.

Così, per essere antica e legittima, la Francia deve essere gallica, ma per essere civilizzata e civilizzatrice, deve essere romana. In altre parole, la Francia deve essere gallo-romana.

L’archeologia della Gallia romana, dai tesori al sito

La parola “tesoro” suscita nella nostra immaginazione collettiva immagini di oggetti rari e unici. Indica un insieme di oggetti realizzati in materiali preziosi (oro, argento, pietre preziose), accumulati e spesso accuratamente nascosti. Sono stati messi al sicuro e talvolta dimenticati, poiché il proprietario non poteva recuperarli.

La presentazione di questi “tesori” esplora la questione del rapido riconoscimento del loro interesse scientifico per l’archeologia. Certo, questi oggetti sono eccezionali e fabbricati con materiali preziosi, ma oltre a una fortunata casualità, il loro ritrovamento e lo studio da parte degli archeologi raccontano molto sul contesto storico della loro occultazione.

Infatti, il loro seppellimento, datato per lo più al III secolo, coincide con un periodo cruciale segnato da grandi sconvolgimenti all’interno dell’Impero romano.

Questo periodo, a lungo chiamato Basso Impero Romano e ora conosciuto come Antichità tardiva, è un’epoca complessa che segna l’inizio dell’organizzazione dell’Occidente medievale. L’emergere di nuovi centri di potere politico, economico, intellettuale e religioso provoca una grande instabilità, durante la quale si susseguono imperatori fantocci e usurpatori, una minaccia militare ai confini dell’Impero, una crisi economica caratterizzata da svalutazioni monetarie, uno sconvolgimento religioso durante il quale il cristianesimo sostituisce il politeismo come religione ufficiale, cambiamenti climatici, e altro ancora.

Questo contesto giustifica da solo il fatto che alcuni abbiano tentato di proteggere i loro oggetti di valore e le loro liquidità monetarie seppellendoli nel terreno con la speranza di recuperarli un giorno.

Alcuni di questi tesori vengono ritrovati per caso molto tempo dopo. Ma attenzione! La “caccia al tesoro” è un’attività illecita. Operando generalmente con un metal detector (“padella”), questi cercatori saccheggiano i siti archeologici, privando gli archeologi di conoscenze essenziali per la comprensione dei reperti e il pubblico dei musei di un patrimonio inestimabile. I cacciatori di tesori rischiano fino a 100.000 euro di multa e 7 anni di reclusione…

Questi tesori sono essenziali per ricordarci la storia, la resilienza, ma anche la responsabilità collettiva di preservare questo patrimonio per le generazioni future.

Da scoprire anche nella mostra…

Moda e codici d’abbigliamento nella Gallia romana

Questo periodo, a lungo chiamato Basso Impero Romano e ora conosciuto come Antichità tardiva, è un’epoca complessa che segna l’inizio dell’organizzazione dell’Occidente medievale. L’emergere di nuovi centri di potere politico, economico, intellettuale e religioso provoca una grande instabilità, durante la quale si susseguono imperatori fantocci e usurpatori, una minaccia militare ai confini dell’Impero, una crisi economica caratterizzata da svalutazioni monetarie, uno sconvolgimento religioso durante il quale il cristianesimo sostituisce il politeismo come religione ufficiale, cambiamenti climatici, e altro ancora.

Questo contesto giustifica da solo il fatto che alcuni abbiano tentato di proteggere i loro oggetti di valore e le loro liquidità monetarie seppellendoli nel terreno con la speranza di recuperarli un giorno.

Alcuni di questi tesori vengono ritrovati per caso molto tempo dopo. Ma attenzione! La “caccia al tesoro” è un’attività illecita. Operando generalmente con un metal detector (“padella”), questi cercatori saccheggiano i siti archeologici, privando gli archeologi di conoscenze essenziali per la comprensione dei reperti e il pubblico dei musei di un patrimonio inestimabile. I cacciatori di tesori rischiano fino a 100.000 euro di multa e 7 anni di reclusione…

Questi tesori sono essenziali per ricordarci la storia, la resilienza, ma anche la responsabilità collettiva di preservare questo patrimonio per le generazioni future.

15 opere principali

-

Figura scolpita con cinghiale

Figura scolpita con cinghiale

Calcare; h. 25,8 cm; l. 10,5 cm. Fine II – I secolo a.C. Euffigneix, La Côte d’Alun (Alta Marna). Acquisto 1946; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questo frammento di rilievo scolpito, scoperto negli anni Venti durante lavori agricoli, era stato deposto in una “fossa piena di ossa”. Vi si riconosce una figura maschile, di cui si conservano solo il busto e la testa inclinata, che indossa un torque tubolare con tamponi finemente decorati. Un grande cinghiale, con la criniera irta, occupa lo sfondo all’altezza del torace.

L’uomo, privo di braccia, appare come un’apparizione. A sinistra si distingue un enorme occhio, forse animale, mentre a destra, molto frammentaria, sembra esserci un’altra figura animale.

La parte posteriore e superiore della testa, con un codino e lunghe ciocche, è danneggiata. Non è stato trovato alcun oggetto associato. Il torque richiama esemplari in lamina d’oro dei secoli II–I a.C. La scena resta enigmatica: l’uomo potrebbe essere un eroe antenato più che una divinità, mentre il cinghiale sottolinea i legami tra umani e animali, dotati di spirito e di potere.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

Laie de Cahors

Laie de Cahors

Lega di rame; alt. 21,6 cm; largh. 37 cm; prof. 10,4 cm. II secolo d.C.?; Cahors (Lot). Acquisto 1872; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questa scultura in bronzo, rinvenuta nel 1872 a Cahors insieme al piede di una grande statua, proviene da un sito che comprendeva colonne, capitelli e mosaici, probabilmente una domus di un notabile, un edificio pubblico o un santuario. Situata a Divona Cadurcorum, capitale dei Cadurci, la città antica raggiunse quasi 200 ettari nel suo periodo di massimo splendore.

La scrofa, notevole per dimensioni e realismo, è rappresentata in movimento, in una postura difensiva: zampe posteriori tese, mammelle visibili, grugno allungato, bocca aperta che lascia intravedere le zanne. La criniera e il pelo sono finemente incisi nel metallo. Animale emblematico dei Celti, il cinghiale compare anche nell’arte greco-romana, spesso in scene di caccia, come su un sarcofago scoperto a Saint-Béat.

Realistica e influenzata dall’arte ellenistica, questa scultura richiama altre opere simili prodotte nella Gallia romana tra il II e il III secolo.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

Stele funeraria di Julia Paullina

Stele funeraria di Julia Paullina

Calcare conchiglifero; h. 142 cm; l. 68,5 cm; p. 33 cm. III secolo d.C.?; Bourges (Cher), fondazione del seminario di Bourges, rue Moyenne. Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Capitale dei Biturigi Cubi, Avarico (Bourges) era una città importante dell’Antichità, circondata da numerose necropoli. La stele funeraria di Giulia Paullina fu scoperta nel 1704 durante la costruzione del seminario.

Si distingue per il grande frontone triangolare con acroteri decorati da palmette. Al centro del timpano è incisa l’iscrizione D.M., seguita da una dedica: «Ai Mani e alla memoria di Giulia Paullina, sua moglie di 50 anni, Tenatius Martinus (pose questo monumento).»

I lati della stele, ornati da drappeggi e da vari oggetti come una cassetta, sandali e un pettine, presentano un decoro unico la cui simbologia resta enigmatica. La qualità e l’originalità di questa scultura testimoniano un’abilità raffinata.

Foto: @ MAN / Baptiste Simon

-

Bavero da cavaliere con volto

Bavero da cavaliere con volto

h. 19 cm; L. 19,5 cm; p. 15,5 cm; I secolo d.C. Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) Acquisto 2019; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Scoperta a Conflans-en-Jarnisy, vicino a Metz, capoluogo della città dei Mediomatrici, la visiera testimonia la presenza militare romana in una zona di confine. Utilizzate durante parate e addestramenti, queste visiere, datate dal I al III secolo d.C., servivano a impressionare l’avversario.

Questo volto di giovane uomo, battuto da una lamina di rame, costituisce la visiera amovibile di un « elmo a volto » romano. La sommità della fronte e le tempie sono decorate con una corona composta da due rami vegetali intrecciati. Una significativa lacuna a livello dell’occhio destro e una leggera deformazione della faccia in senso trasversale non diminuiscono la qualità estetica dell’oggetto. Il naso pronunciato prosegue una stretta fronte piatta, delimitata da arcate sopracciliari angolari che sovrastano occhi a mandorla con palpebre leggermente abbassate. La bocca socchiusa con labbra spesse e il mento arrotondato conferiscono un tocco di umanità ai tratti idealizzati di ispirazione ellenistica dell’insieme. Un piccolo perno a testa piatta in lega rameosa, situato vicino al bordo laterale inferiore destro, il cui corrispettivo simmetrico è scomparso, appartiene al sistema di assemblaggio della visiera con la calotta. Sulla sommità delle due orecchie, tracce di ossido di ferro sembrano provare che quest’ultima, oggi perduta, fosse in ferro.

Foto: @ MAN / Valorie Gô

-

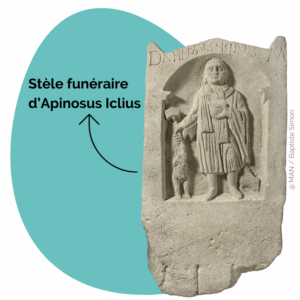

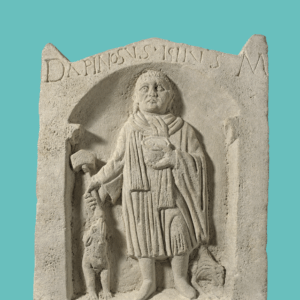

Stele funeraria di Apinosus Iclius

Stele funeraria di Apinosus Iclius

Calcare; h. 110 cm; L. 60 cm; p. 20 cm; II secolo d.C. Entrains-sur-Nohain (Nièvre) Acquisto 1909; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questa stele, scoperta nel 1860 durante lavori in una fornace di tegole, è rimasta intatta. Indicava la posizione di una tomba, probabilmente una fossa contenente un’urna cineraria e offerte come brocche e ciotole. Ritrovata in una necropoli vicino a Entrains-sur-Nohain (Intaranum nell’Antichità), quest’ultima si trovava nei pressi di vie che collegavano Intaranum a Cenabum (Orléans) e Avarico (Bourges).

Foto: @ MAN / Baptiste Simon

-

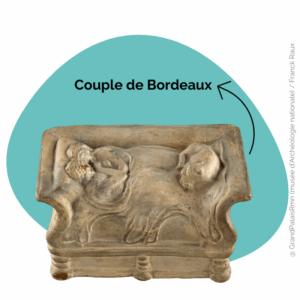

Coppia di Bordeaux

Coppia di Bordeaux

Terracotta; h. 6,3 cm; L. 7 cm; p. 12 cm; fine II – inizio III secolo d.C.; Bordeaux; Dono 1925; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questa terracotta, scoperta nel 1851 durante gli scavi di una casa a Bordeaux, anticamente chiamata Burdigala, proviene da un contesto incerto: abitazione, tomba o santuario? Burdigala, fondata nell’Età del Ferro, divenne sotto Vespasiano (69-76 d.C.) capitale amministrativa dell’Aquitania e un importante porto.

La scultura rappresenta un letto di grandi dimensioni, con alti montanti che poggiano su piedi ispirati ai modelli romani in legno tornito. Sotto una copertura, una coppia riposa su un materasso e un cuscino. La donna, riconoscibile per i lunghi capelli, abbraccia l’uomo, mentre un cane, finemente dettagliato, è accucciato ai loro piedi. L’opera reca l’iscrizione Pistillus fecit (“Pistillus ha fatto”), attribuendo la scultura all’officina di Pistillus, una delle più importanti della Gallia romana. Meno costose delle sculture in pietra e bronzo, queste terracotte erano oggetto di un commercio attivo.

Foto: @ GrandPalaisRmn Museo di Archeologia Nazionale) / Franck Raux

-

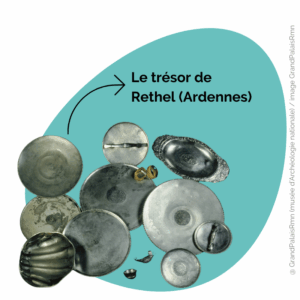

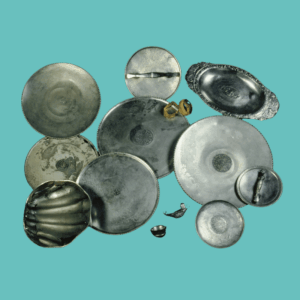

Il tesoro di Rethel (Ardennes)

Il tesoro di Rethel (Ardenne)

Fine II – prima metà III secolo d.C. Oro (bracciale) e argento. Piastra ovale: L. 51,2 cm, l. 21,7 cm. Acquisto 1985; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Il tesoro di Rethel fu scoperto nel 1980 durante uno scavo clandestino vicino a una villa gallo-romana precedentemente nota. Una parte del tesoro fu proposta al museo del Louvre. Dopo un’indagine amministrativa durata diversi anni, la proprietaria del terreno fu riconosciuta unica detentrice degli oggetti. Una parte del tesoro le fu acquistata dallo Stato nel 1983, mentre un’altra parte entrò nelle collezioni pubbliche tramite dazione nel 1986.

Il tesoro consiste in un peso d’argento di quasi 20 kg. I quindici oggetti che lo compongono erano avvolti in tessuti e deposti in un ampio bacino di bronzo, quasi completamente distrutto. Il tesoro riunisce, come spesso accade, gioielli, oggetti per la toeletta (due specchi e almeno uno dei bacini a forma di conchiglia) e stoviglie da tavola.

Tra queste ultime, i vasi da bere sono quasi completamente assenti, riflettendo una caratteristica dei servizi d’argenteria del III secolo. La decorazione con rosette niellate che ornano diversi piatti è inoltre molto in voga per tutto il III secolo. Il tesoro di Rethel si inserisce in una lunga serie di scoperte che permettono di riconoscere, nella Gallia stessa, orafi molto attivi.

Foto: @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / image GrandPalaisRmn

-

Le Quattro Stagioni della villa di La Millière: l’Estate

Le Quattro Stagioni della villa di La Millière: l’Estate

Calcare e pigmenti di origine varia; III secolo d.C. La Millière, Les Mesnuls (Yvelines) Acquisto 2023; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

La villa gallo-romana di La Millière a Les Mesnuls (Yvelines) è conosciuta grazie alla scoperta di eccezionali pitture murali, rinvenute durante gli scavi condotti dal 1977 al 1980 da F. Zuber, archeologo dilettante. Questi affreschi comprendono un gran numero di frammenti, crollati sui pavimenti o talvolta ancora in situ sulle pareti. Nel 2021 e 2022, un lungo e meticoloso lavoro di osservazione e ricomposizione è stato condotto dagli archeologi-toichografologi del Centro di studio delle pitture murali romane di Soissons. Questo studio esaustivo ha messo in luce il programma ornamentale di tutta la villa, a lungo trascurato.

La decorazione delle Quattro Stagioni proviene da una piccola stanza situata nell’angolo nord-ovest della villa, nella parte considerata come gli appartamenti privati dei proprietari. Sebbene la villa sia stata costruita all’inizio del II secolo, è nella prima metà del III secolo, durante la seconda fase ornamentale, che questa stanza è stata allestita, dotata di un sistema di riscaldamento a ipocausto. Provvista di un’alcova e di due volte, questa stanza rivela la volontà del proprietario di creare una scenografia particolare, in voga nelle abitazioni delle élite dell’epoca, rivelatrice del suo status sociale. Le pareti erano decorate, nella parte inferiore, con imitazioni di marmi coronate da una cornice in stucco. Più in alto, il campo bianco era diviso in pannelli da colonne bordate da ghirlande sospese.

La volta a crociera che sovrasta lo spazio principale è la meglio conservata di tutta la Gallia. Vi sono dipinti quattro medaglioni esagonali, ciascuno con un busto che rappresenta le allegorie delle Stagioni. Ognuna indossa una tunica semplice e una corona vegetale. Alternativamente rosse o verdi, le cornici sono formate da una fascia di tendaggi a festoni.

L’Estate, nel medaglione verde, è rappresentata convenzionalmente con spighe di grano. Indossa una tunica verde e porta i capelli corti, richiamando una figura maschile.

Foto : @ APPA CEPMR / JF Lefevre

-

Divinità seduta a gambe incrociate

Divinità seduta a gambe incrociate

Lega di rame, pasta vitrea; h. 41,5 cm; L. 22 cm; p. 17,5 cm. Fine del I sec. a.C. – inizio del I sec. d.C.? Bouray-sur-Juine (Essonne). Acquisto 1933; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

La statua è stata scoperta durante la pulizia del fiume che attraversa il parco del castello di Mesnil-Voysin (Essonne). Molti anni dopo, Antoine Héron de Villefosse – eminente membro della Commissione Topografica delle Gallie – venne a conoscenza del ritrovamento e lo presentò nel 1911 alla Société nationale des antiquaires de France. Nella sua descrizione, l’archeologo menziona il colore giallo del rame, compatibile con un oggetto rimasto a lungo immerso in acqua. Nel 1933, gli eredi della marchesa d’Argentré ne permisero l’acquisto da parte del Museo delle Antichità Nazionali.

La descrizione fornita da Héron de Villefosse è preziosa per comprendere lo stato di conservazione dell’oggetto all’inizio del XX secolo. La parte superiore, corrispondente alla testa e al collo, è formata da due lamine di metallo fuse, quindi più spesse rispetto al resto del corpo, realizzato in lamina di bronzo martellata. La parte posteriore è dissaldato. Il torso e le gambe incrociate sono costituiti da due lamine saldate tra loro, con la giunzione nascosta da piccole linguette di ottone. Queste risultano strappate sul lato destro e una graffa in rame sembra essere un tentativo di riparazione.

La testa, sproporzionata rispetto al corpo, presenta fori per gli occhi. Quello sinistro conserva ancora un occhio in pasta vitrea bianca con la pupilla in blu cobalto. Le mani, oggi scomparse, probabilmente poggiavano sulle ginocchia, come suggeriscono tracce ancora ben visibili. L’assenza di segni sul torso lascia ipotizzare che le braccia fossero aperte, come nella celebre statuetta del Glauberg (Germania).

Foto : @ MAN / Baptiste Simon

-

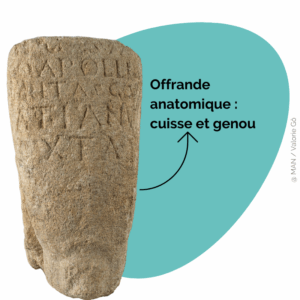

Offerta anatomica: coscia e ginocchio

Offerta anatomica: coscia e ginocchio

Calcare; h. 33 cm, l. 29 cm. Seconda metà del II sec. o inizio del III sec. d.C. Alise-Sainte-Reine, località “La Croix Saint-Charles” (Côte-d’Or). Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questa rappresentazione parziale del corpo umano, scolpita in calcare tenero, raffigura una coscia fino al ginocchio, quest’ultimo evidenziato da una piega carnosa al di sopra. La parte superiore della scultura è piatta, mentre la parte posteriore della coscia è appoggiata a un elemento la cui interpretazione, da parte di É. Espérandieu che scoprì l’oggetto nel 1910, è variata nel tempo. Nella sua relazione di scavo, lo studioso identificava «un delfino sul lato sinistro e un fogliame sul retro». Quindici anni più tardi, nel volume 9 del Recueil général de la statuaire en Gaule romaine, non vede più un delfino, ma piuttosto «grosse escrescenze sulla superficie di una piaga». Tuttavia, le pinne ben visibili e l’ondulazione del corpo ittico confermano la prima interpretazione.

Sulla superficie anteriore della coscia è incisa una dedica in cinque righe, di cui la prima è quasi illeggibile:

Aug(usto) sac(rum) deo Apollini Moritasgo Catianus Oxtai,

che si traduce: «Catianus, figlio di Oxtaus, ha dedicato questa offerta al dio Apollo Moritasgus Augusto».Si notano i nomi gallici del dedicante e del padre, nonché una formula dedicatoria tipica della città degli Edui, alla quale Alésia fu probabilmente annessa fin dal 69 d.C. (l’oggetto stesso è databile alla seconda metà del II secolo o all’inizio del successivo).

Le offerte anatomiche, comuni nel mondo greco-romano, si diffusero in Gallia dopo la conquista. Rappresentano ogni parte del corpo umano: tronchi, arti, organi interni ed esterni. Quelle a forma di ginocchio sono frequenti, come a Halatte o alle Sorgenti della Senna. Portano talvolta dediche, come ad Alésia o a Essarois, dove Apollo era anch’egli venerato con un’altra epiclesi celtica (Apollo Vindonnus, CIL 13, 5646).

Ad Alise-Sainte-Reine si conosceva l’esistenza di un Apollo Moritasgus fin dal XVII secolo, grazie a un’iscrizione di reimpiego oggi scomparsa. Ma fu solo nel 1910 che É. Espérandieu, grazie alle dediche di Catianus su questa coscia e di un certo Diofanes su un tronco, capì che il santuario sorgivo che stava scavando era consacrato ad Apollo Moritasgus. Dal 2008, nuove campagne di scavo hanno portato alla luce tre nuove dediche al dio, confermando senza dubbio il titolare del luogo sacro. Anche le scoperte di ex voto anatomici in calcare o in lamina di bronzo si sono moltiplicate.

Foto : @ MAN / Valorie Gô

-

Mercurio con falcetto

Mercurio con falcetto

Calcare conchiglifero ; h. 70 ; L. 25 ; l. 14,5 cm. II sec. d.C. ? Morienval, La Carrière-du-Roi (Oise). Donazione, 1884 ; Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Tra il 1860 e il 1870, Albert de Roucy, giudice a Compiègne, ricevette da Napoleone III una « missione archeologica speciale » con l’incarico di esplorare la foresta adiacente al castello dell’imperatore. Scoperta nel 1871, questa piccola scultura, semplificata e distante dai canoni greco-romani, evoca le tradizioni galliche e solleva interrogativi sul ruolo e sulla percezione di Mercurio nella società gallica.

Foto : @ MAN / Valorie Gô -

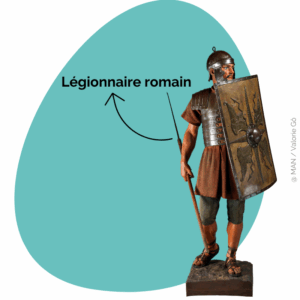

Legionario romano

Legionario romano

Auguste Bartholdi (1834-1904), 1870. Legno, gesso e tessuto. Donazione dell’imperatore Napoleone III al Museo Archeologico Nazionale, 1870. Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Al momento dell’apertura del Museo delle Antichità Nazionali, Napoleone III incaricò Auguste Bartholdi, autore della Statua della Libertà, di realizzare il manichino di un legionario romano, simbolo della potenza militare e dell’organizzazione dell’Impero romano. Bartholdi si ispirò ai bassorilievi della Colonna Traiana per concepire questa statua in gesso, rappresentata con un pilum. La caliga in cuoio scoperta nel 1857 a Magonza servì da modello per le calzature del soldato, mentre l’originale è esposto in una teca posta ai suoi piedi.

Foto: @ MAN / Valorie Gô -

Cantharo di Alésia

Cantharo di Alésia

Argento e doratura; h. 11,5 cm; Ø: 11 cm; lungh.: 18,8 cm. Prima metà del I secolo a.C. Dono dell’imperatore Napoleone III al Museo di Archeologia Nazionale, 1867. Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Questo vaso fu scoperto nel 1862 in un fossato delle fortificazioni cesariane scavate ad Alésia, durante gli scavi diretti da Napoleone III. Inviato all’imperatore dal comandante Stoffel, fu presto presentato nei giornali come appartenuto a Cesare, diventando così un simbolo dell’impresa archeologica di Napoleone III. In realtà, si tratta di una coppa di lusso, tipica dei servizi d’argenteria romani. Un’iscrizione menziona una coppa gemella oggi scomparsa, mentre un nome greco e una professione, «orefice», sono incisi.

Un’altra iscrizione potrebbe indicare un uso rituale gallico. Questo vaso testimonia gli scambi tra le culture mediterranee e quelle galliche, probabilmente transitato per mano di aristocratici o mercanti prima di essere offerto in un santuario, per poi essere abbandonato in circostanze sconosciute.

Foto : @ MAN / Valorie Gô -

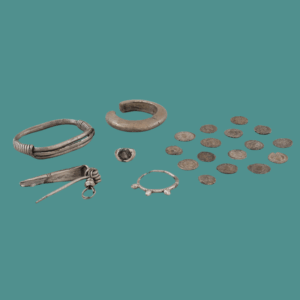

Il tesoro di Donzacq

Il tesoro di Donzacq

Argento; seconda metà del III secolo d.C. Donzacq (Landes). Acquisto del 1873. Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Il tesoro di monete e gioielli scoperto nel 1866 a Donzacq (Landes) fu venduto nel 1873 dalle sorelle Lavigne, proprietarie del terreno dove avvenne il ritrovamento, per mezzo di R. Pottier, un collezionista locale. Si tratta di 16 denari e antoniniani (inv. 20043), monete d’argento e di biglione, oltre a due bracciali, un orecchino, un anello e una fibula in argento (inv. 20038–20041). È interessante notare che il Museo di Archeologia Nazionale ricevette 67 monete, ma scelse di conservarne solo sedici, cioè “una per ciascuno degli imperatori” rappresentati nel lotto trasmesso.

Questo tesoro, la cui data di scoperta non è conosciuta con precisione, conteneva originariamente circa 1200 monete e una decina di gioielli in argento, questi ultimi avvolti in un tessuto. Era stato depositato in un vaso che fu rotto e di cui non fu conservato alcun frammento. Tre dei gioielli furono acquistati dal collezionista di Tolosa E. Barry (1809–1879), che fu il primo a segnalare il deposito nel 1869. Il numismatico É. Taillebois (1841–1892) dedicò uno studio ai gioielli nel 1881, studio che fu ripreso da M. Feugère nel 1985. Da tali studi risulta che i gioielli provengono da un laboratorio della zona del bacino dell’Adour e risalgono alla metà del III secolo, con una manifattura meno raffinata.

Le monete furono disperse tra diverse mani fin dal momento del ritrovamento: il comandante Clouzaud e il generale Beauchamp ne possedevano alcune, così come diversi membri della Société de Borda, a Dax, tra cui É. Taillebois (2 esemplari). Quattro sono state ritrovate di recente nel medagliere del Museo di Borda (Campo 2019, pp. 110–111 e 120) tra le antiche donazioni. Secondo i dati raccolti intorno al 1881–1882, le monete andavano dal regno di Nerone a quelli di Aureliano e di Tetrico padre e figlio, cioè fino all’anno 274 circa. Quelle conservate al museo includono tre denari di Settimio Severo, Eliogabalo e Severo Alessandro e tredici antoniniani da Gordiano III a Postumo (2 di Gordiano III, 1 di Filippo I, 2 di Traiano Decio, 1 di Etruscilla, 1 di Treboniano Gallo, 1 di Volusiano, 1 di Valeriano I, 2 di Gallieno, 1 di Salonina e 1 di Postumo).

A causa del ritrovamento nel letto del Reno a Hagenbach (Germania) di un insieme di oggetti in argento provenienti dall’Aquitania, interpretati come bottino, il tesoro di Donzacq può essere messo in relazione con le incursioni germaniche del 275 nella provincia. Poiché nella sua composizione non figurano monete di Probo (276–282), l’anno 275 sembra segnare effettivamente l’interramento del deposito in relazione a tali eventi.

Foto : @ GrandPalaisRmn (musée d’Archéologie nationale) / Franck Raux / Dominique Couto

-

Tesoro di Éauze

Tesoro di Éauze

Oro, argento, lega di rame, osso, pietre dure. III secolo d.C.; Éauze (Gers). Deposito presso il Museo di Éauze. Saint-Germain-en-Laye, Museo di Archeologia Nazionale

Il tesoro di Éauze è stato scoperto nel 1985, durante uno scavo di salvataggio condotto sul sito dell’antica città di Elusa dalla Direzione delle Antichità Storiche della regione Midi-Pirenei.

Le circostanze del ritrovamento hanno permesso uno scavo completo del tesoro, e numerose osservazioni sono state effettuate sulla disposizione del deposito. Il tesoro era stato collocato in una fossa circolare di 50 cm di diametro, con una profondità conservata di 28 cm. Era composto in particolare da una massa di 120 kg di monete in billon e da un importante insieme di gioielli in oro. Le 28.000 monete erano verosimilmente suddivise in quattro sacchetti, uno dei quali ha lasciato un’impronta visibile al momento dello scavo.

L’insieme delle monete copre un periodo compreso tra il regno di Commodo (177-192), quello di Gallieno (253-268) e quello di Postumo (260-268). Le monete più recenti permettono di datare l’interramento del tesoro all’anno 261. I gioielli sono costituiti da collane, bracciali, orecchini, anelli, alcuni cammei e intagli. L’insieme è caratteristico del III secolo. Il taglio delle pietre e la forma delle collane e dei bracciali indicano una fabbricazione in un’officina della Renania, tra Colonia e Bonn.

Foto : @ GrandPalaisRmn (Museo di Archeologia Nazionale) / Gérard Blot