Enfin, les autorités mettent en place dans toute la Gaule, comme dans le reste de l’Empire, le culte destiné à honorer l’empereur après sa mort. Les fidèles honorent ces divinités dans des temples de type romain ou dans des fanums, qui allient tradition indigène et modèles romains, souvent construits sur d’anciens lieux de culte. Les autorités interdisent rapidement la pratique druidique, qu’elles considèrent comme une menace.

Comment vivaient les Gaulois à l’époque romaine ?

L’image des Gaulois véhiculée par la culture populaire découle de la vision forgée au XIXe siècle. Cette image est celle d’un peuple qui sera civilisé suite à la conquête romaine en 52 av. J.-C. En effet, cette époque privilégie la culture gréco-romaine comme une référence absolue. Cette vision erronée provient du manque de données archéologiques et de sources écrites gauloises ainsi que de l’influence du récit de Jules César ; « La guerre des Gaules ». Ce récit destiné à glorifier et amplifier sa victoire présente la vision du vainqueur.

Cette conquête a permis l’émergence d’une civilisation mêlant traditions et intégration d’apports nouveaux. Comment vivait-on à cette époque et comment s’est marquée la romanisation ?

Les marqueurs urbains et le mode de vie

À partir de l’époque romaine, le paysage urbain se modifie. Les populations celtiques abandonnent certains oppida, grandes places fortifiées, pour s’installer dans de nouvelles villes, parfois conçues selon le modèle classique du plan en damier. C’est le cas par exemple de la ville de Lugdunum (Lyon). Cette ville est une colonie romaine fondée en 43 av. J.-C. Elle devient ensuite la capitale de la province Lyonnaise. C’est une des trois nouvelles provinces créées, en complément de la Narbonnaise plus ancienne. Elle accueille aussi le sanctuaire des Trois Gaules. Ce dernier est dédié au culte destiné à l’empereur.

Les villes se parent de monuments publics et infrastructures nouvelles : la place publique (forum), et ses bâtiments annexes pour la justice (basilique) et le culte religieux (temple), les aqueducs amenant l’eau pour les thermes et les fontaines publiques, monuments de spectacle (théâtre et amphithéâtre).

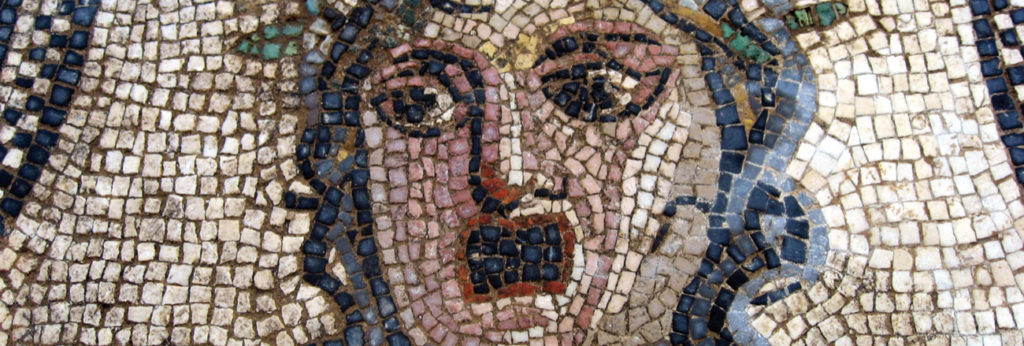

L’architecture domestique présente aussi l’adoption des modèles romains. Bien que les traditions persistent, des maisons urbaines luxueuses (domus) dotées de sols décorés de mosaïques et parfois du chauffage au sol apparaissent.

L’économie et les échanges commerciaux

Le développement du réseau viaire et l’intégration au vaste réseau commercial de l’Empire romain favorisent les échanges et dynamisent l’économie gauloise. Les produits et productions locales, tels le blé, le vin, l’huile, les céramiques (la sigillée gauloise notamment qui supplante celle produite en Italie) s’exportent partout. La généralisation du système monétaire romaine favorise aussi les transactions.

Dans les campagnes, les habitants transforment les grandes fermes indigènes en vastes exploitations agricoles (villæ), tandis que d’autres en fondent de nouvelles.

Le système fiscal romain est instauré. Les cités payent un impôt à Rome.

La religion

La religion gauloise diffère profondément de la religion romaine. Elle est portée par les druides. Elle est aussi souvent liée aux éléments naturels : forêts, sources sacrées…

Après la conquête, les divinités celtiques se maintiennent mais celles du monde gréco-romain s’implantent également.

Les Romains ont souvent intégré à leur panthéon les divinités des peuples qu’ils ont conquis. Par ailleurs, certaines divinités gauloises possèdent des similitudes avec des dieux gréco-romains. Elles sont assimilées en formant un syncrétisme :

– Taranis (dieu gaulois du tonnerre) est rapproché de Jupiter

– Lug (considéré comme l’inventeur de tous les arts) est assimilé à Mercure par Jules César qui indique qu’il est le dieu le plus vénéré en Gaule.

La vie quotidienne

La romanisation est aussi perceptible dans les aspects de la vie quotidienne.

Le latin devient la langue administrative et finit par supplanter la langue gauloise. Ce phénomène se constate par le biais de l’épigraphie : graffitis, dédicaces, épitaphes… Les prénoms et noms de famille se latinisent aussi progressivement.

Le statut de citoyen est octroyé à certains membres de l’élite qui sont issus de l’ancienne aristocratie gauloise. Ce statut privilégié est marqué par l’adoption des tria nomina typiquement romains (nom, prénom, surnom). Au niveau vestimentaire, la toge est adoptée par les hommes.

Les pratiques alimentaires évoluent suite à l’introduction de nouveaux aliments, de nouveaux modes de cuisson et types d’ustensiles (nouvelles formes de céramiques par exemple).

Les Romains introduisent de nouveaux types de spectacles qui séduisent rapidement les populations gauloises. Celles-ci adoptent avec enthousiasme les représentations théâtrales, les combats de gladiateurs, les chasses, et, beaucoup plus rarement, les courses de chars.

Si la conquête romaine a marqué la fin de l’indépendance politique des Gaulois, elle n’a pas signifié pour autant l’effacement de leur culture. Loin d’être un processus brutal et uniforme, la romanisation a été un phénomène progressif. Elle est marquée par un mélange des traditions gauloises et romaines. Aujourd’hui, les vestiges archéologiques témoignent encore de cette fascinante période de transition. Les Gaulois ont su s’adapter et tirer parti des apports de Rome pour bâtir une société nouvelle : la culture gallo-romaine.

👉 Pour approfondir vos connaissance, découvrez la nouvelle exposition temporaire du Musée de la Romanité : « Gaulois, mais Romains ! ». Plongez dans l’histoire fascinante de la rencontre entre les cultures gauloise et romaine, et comprenez comment elles ont fusionné pour créer une identité commune : la civilisation gallo-romaine.

Une immersion à ne pas manquer, du 29 mai 2025 au 4 janvier 2026 !