Entre champs et cités : la vie en Gaule romaine du Nord

Au nord de la Gaule, entre la Manche et le Rhin, s’étendait un territoire profondément marqué par la conquête romaine. Dès le Ier siècle avant notre ère, les paysages, les modes de vie et les structures sociales se transforment sous l’influence de Rome, tout en conservant un héritage gaulois bien ancré. Les campagnes, autrefois parsemées de fermes en bois et en torchis, se couvrent progressivement de vastes domaines agricoles, tandis que les anciennes forteresses celtiques (oppida) laissent place à de véritables villes organisées autour de forums, de temples et de thermes.

Entre continuité et innovation, la Gaule romaine du Nord offre l’image d’une civilisation en transition, où traditions locales et apports méditerranéens s’entremêlent. Comprendre comment ces campagnes et ces cités ont évolué permet de saisir la richesse de la culture gallo-romaine, fruit d’un métissage unique entre deux mondes.

L’environnement naturel

Le paysage de la Gaule pré-romaine a longtemps été imaginé comme un espace sauvage et intensément boisé. Pendant longtemps, on a pensé que la nature y dominait largement, avec des forêts denses et des zones peu accessibles. Cependant, l’ensemble des recherches actuelles — qu’il s’agisse d’analyses paléo-environnementales, de prospections pédestres et aériennes, ou encore de balayages du sol au laser — démontre que ce territoire était déjà très largement défriché. Cette transformation résulte du développement de l’agriculture et de l’exploitation des forêts, qui fournissaient non seulement du combustible pour les activités artisanales, mais aussi des matériaux pour la construction ou pour la fabrication d’ustensiles. Ainsi, le paysage gaulois était loin d’être un espace vierge : il reflétait une interaction ancienne entre l’homme et son environnement. La période romaine ne fait donc qu’amplifier une situation préexistante, en consolidant et en organisant davantage ces espaces cultivés et habités.

Habiter à la campagne

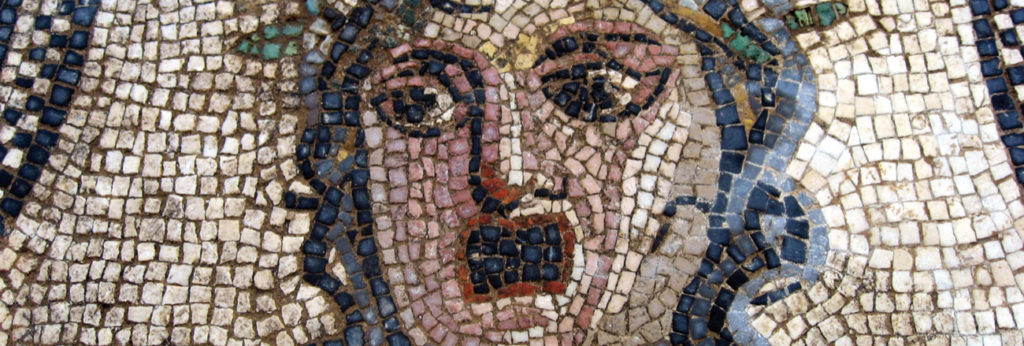

De nombreuses fermes, allant des plus modestes aux établissements les plus luxueux, sont disséminées dans les campagnes gauloises. Elles étaient initialement construites en matériaux périssables, tels que le bois ou la terre, ce qui rend leur conservation plus difficile à travers le temps. Avec l’arrivée des Romains, de nouvelles constructions en dur apparaissent progressivement, témoignant de l’adoption des techniques architecturales gréco-romaines. On y retrouve des maçonneries plus solides, des tuiles, des mosaïques et même des peintures murales, qui marquent l’évolution des habitations rurales vers des villæ plus confortables.

Ces domaines agricoles, très variés dans leur typologie, comprennent généralement une partie résidentielle appelée pars urbana, et une partie destinée à l’exploitation agricole et artisanale, appelée pars rustica. Dans certains cas, ils peuvent aussi comporter des lieux de culte ou des monuments funéraires, soulignant la dimension sociale et religieuse de ces établissements.

Les fermes et villæ rurales, souvent isolées, sont reliées entre elles par un réseau de voies existantes, complété et amélioré à l’époque romaine afin de faciliter les échanges commerciaux et le transport des productions agricoles. Parallèlement, des aqueducs sont construits pour alimenter les fontaines publiques et les thermes, mais également pour soutenir l’agriculture et certaines activités artisanales, montrant l’importance de l’eau dans l’organisation de la vie rurale.

Habiter en ville

Les villes, ainsi que leurs abords, concentrent l’essentiel des populations et des activités. Beaucoup de ces cités succèdent aux oppida gaulois qui s’étaient développés aux IIe et Ier siècles avant J.-C., témoignant d’une continuité dans l’occupation du territoire. En périphérie des villes, on trouve des villæ sub-urbaines, des ateliers artisanaux, des lieux de culte parfois associés à des édifices de spectacles, ainsi que des zones funéraires situées à proximité des voies principales. Ces aménagements témoignent d’une organisation spatiale réfléchie, où chaque fonction dispose de son espace dédié.

Le centre des villes regroupe les activités commerciales, politiques, judiciaires et religieuses, qui se matérialisent notamment dans le forum. Cette place publique comprend des boutiques, un temple et une basilique, et constitue le cœur névralgique de la cité. On y trouve également les lieux de spectacle et les riches demeures, appelées domus, tandis que l’habitat plus modeste, souvent sous forme d’immeubles, se situe en périphérie. La parure monumentale des villes est généralement financée par les notables locaux, selon le principe de l’évergétisme, c’est-à-dire la pratique de la bienfaisance pour la collectivité.

Bien que certains quartiers d’habitation soient organisés selon des rues se coupant à angles droits, les plans de ville restent très variables. Ils dépendent soit de la topographie, soit de l’existence d’une trame urbaine antérieure, soit encore d’un contexte socio-économique propre à chaque cité. Cette diversité témoigne de l’adaptation des villes aux contraintes locales et à l’histoire de leur développement.

La civilisation qui se développe à la suite de la conquête romaine résulte donc d’apports nouveaux, qui se mêlent au fond gaulois ancien sans le faire disparaître. On assiste à une véritable hybridation culturelle, où les traditions locales se combinent avec les modèles romains, donnant naissance à une civilisation gallo-romaine spécifique.

Les caractéristiques de cette civilisation sont illustrées à travers différents thèmes : la société, la religion, les pratiques funéraires et l’architecture. L’exposition « Gaulois, mais Romains ! », actuellement présentée au Musée de la Romanité, permet de les découvrir de manière vivante et pédagogique.

Parmi les pièces présentées, la reconstitution d’un plafond peint d’une des chambres de la Villa de la Millière (Yvelines) évoque l’adoption, par les élites de la société, des modèles architecturaux romains. Un dispositif multimédia propose également une visite virtuelle de l’ensemble de cette villa, complétant ainsi l’expérience et offrant une immersion dans la vie quotidienne des habitants.