Comprendre l’organisation sociale en Gaule romaine

Après la Conquête, la société gauloise se modifie. Les Gaulois adoptent peu à peu les valeurs romaines ainsi que l’art de vivre à la romaine. Ils prennent pour modèle les dirigeants et hauts magistrats romains chargés d’organiser les nouvelles provinces, ainsi que les vétérans de l’armée installés sur des terres reçues avec leurs familles.

Les Romains apportent un nouvel ordre. Cette hiérarchie sociale s’applique à tous les peuples conquis, et dont les inégalités remplacent celles de l’époque de l’Indépendance.

Esclaves et affranchis

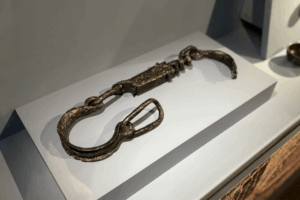

Au plus bas de l’échelle, se tiennent les esclaves. Ils sont définis juridiquement comme des « objets qui parlent » (instrumentum vocale). Ils bénéficient d’une légère amélioration de leur condition sous l’Empire, notamment par la reconnaissance de leur humanité.

Image : Entraves d’Alésia. Elles ont probablement servi pour le commerce des esclaves.

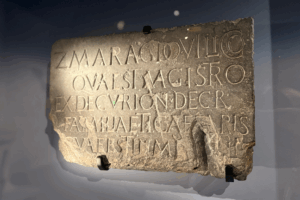

Si la grande majorité est dédiée aux travaux les plus ingrats, certains sont instruits et exercent des professions qualifiantes et pointues (médecin, comptable, gérant, intendant, architecte…).

Image : Dédicace en l’honneur de Zmaragdus, environs de Villefranche-de-Rouergue. Zmaragdus est un esclave qui dirigeait des mines d’argent de la région appartenant à l’empereur Tibère.

Les plus chanceux reçoivent de leur maître un pécule, une somme d’argent. Ce pécule peut leur permettre de racheter leur liberté, à moins que leur maître ne les libère. Ils deviennent alors des affranchis (liberti). Grâce à ce statut, ils acquièrent une citoyenneté réduite. Ils restent assujettis à leur ancien maître qui devient leur patron (patronus) envers lequel ils ont des obligations de service. Seuls leurs enfants nés après affranchissement accèdent à la citoyenneté de plein droit.

Image : Trousse d’oculiste de Reims. Le cachet porte le nom de Gaius Firmius Severus et les plaquettes de collyres celui de Marcellinus.

Les pérégrins

Les Gaulois restés libres après la Conquête entrent dans la catégorie des personnes libres par naissance (ingenui) et des pérégrins (peregrini). Ce terme les désigne comme « étrangers » par rapport aux Romains de souche. Ils reçoivent une citoyenneté provinciale de droits réduits. De ce fait, ils ne peuvent pas exercer de fonctions hors de leur province, ni intégrer les ordres de la noblesse (chevaliers et sénateurs). L’empereur ou le gouverneur peuvent octroyer la citoyenneté romaine à un pérégrin.

Citoyens et élites

Les citoyens romains de plein droit (cives Romani optimo iure) jouissent de tous les droits. Cependant, beaucoup sont des gens modestes vivant au milieu des pérégrins et des affranchis.

Les plus aisés forment l’élite de la société, la notabilité. Issus de l’aristocratie gauloise, cette catégorie adhère à la civilisation romaine. Elle sert aussi de modèle pour le reste de la population. Ce sont eux qui participent à la vie publique, politique et religieuse des cités comme membres du Sénat local, prêtres ou magistrats.

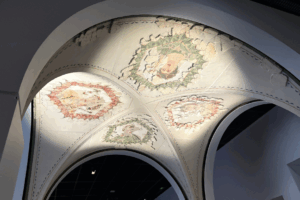

Ils sont les évergètes (bienfaiteurs) des infrastructures, monuments et spectacles destinés à la collectivité dont ils en tirent prestige et puissance. Ils vivent à la romaine dans de luxueuses demeures à la ville, des villae à la campagne et se font ériger de monumentaux tombeaux à leur gloire.

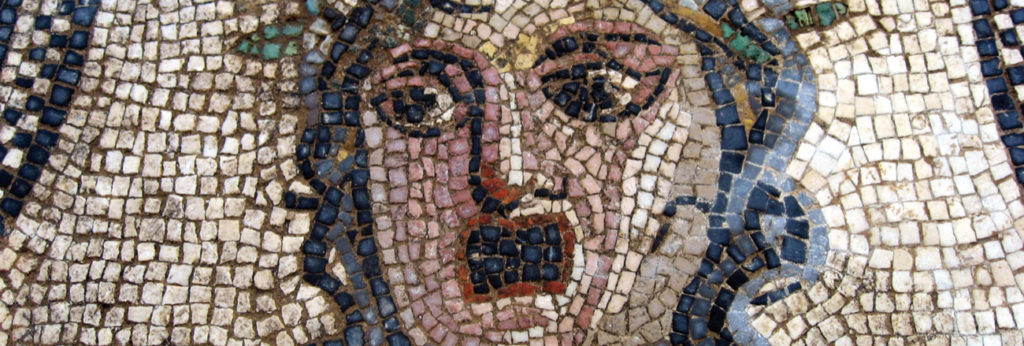

Image : Voûte aux Quatre Saisons de la villa de la Millière. Cette villa démontre l’adoption du mode de vie à la romaine par les membres de l’élite de la société gallo-romaine.

Au sommet de cette hiérarchie se placent ceux qui accèdent aux fonctions fédérales. Cette dernière est la fonction la plus prestigieuse étant prêtre du culte impérial à Lyon.

Plus haut encore, ceux qui entrent dans les ordres de la noblesse – on compte une quarantaine de chevaliers et moins de vingt sénateurs originaires des Trois Gaules – et enfin ceux qui intègrent l’administration impériale.

Image : Trésor de Rethel. L’usage dans les familles les plus aisées était d’exposer de précieuses pièces de vaisselle aux yeux des invités afin de démontrer sa richesse et sa réussite sociale.

Affranchis, pérégrins et citoyens modestes exercent diverses professions et sont la force vive du territoire. Le travail exercé pour subvenir à ses besoins est considéré par l’élite comme non noble (ignobilis) car il empêche d’être totalement libre et de pouvoir se consacrer aux activités intellectuelles et aux affaires de la cité. On remarque cependant un changement de mentalité dans la société gauloise d’époque romaine à partir des IIe et IIIe siècles. Sur les monuments funéraires, artisans et commerçants s’affichent avec les outils de leur métier auquel ils doivent leur réussite sociale et économique ou bien dans des scènes de métier.

Rôle des hommes et place des femmes

Au cœur même de la famille, le droit romain impose une hiérarchie de forte inégalité, d’origine traditionnelle ancestrale, la puissance du père (patria potestas) sur la famille au sens large, esclaves compris. Toutes personnes, toutes choses lui appartiennent et il peut en user selon son bon vouloir. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants à tout moment. Néanmoins, ce pouvoir se réduit progressivement. On sait que, dès la fin de la République, les fils adultes sont libérés du père.

La place des femmes dans la société gallo-romaine nous est encore peu connue en dehors de leur rôle prépondérant dans la sphère domestique. Elles sont présentes dans la sphère publique mais très effacées par rapport aux hommes. L’archéologie nous a livré de rares exemples de femmes exerçant des professions intellectuelles (deux femmes médecins à Lyon et à Metz), deux femmes entrepreneurs (Grand et Lyon), quelques prêtresses officiant publiquement.

Image : Stèle de Julia Paullina, Bourges. Julia Paullina, représentée en citoyenne romaine portant une longue robe, le chiton, et un ample manteau, l’himation, procède à une offrande d’encens dans le cadre d’un culte domestique.

Vers une société gallo-romaine ?

La nouvelle société qui se construit après la Conquête dans les Trois Gaules sous le gouvernement de Rome se calque sur la hiérarchie sociale et le mode de fonctionnement de la société romaine. Les Gaulois adhèrent aux valeurs de la civilisation romaine et intègrent l‘Empire sous la houlette de leur aristocratie. Ils en adoptent le mode de vie, la langue, les cultes, l’architecture, l’urbanisme, l’art… Cet aspect homogène, que présentent les différentes provinces, cache en réalité un phénomène d’acculturation. Les Romains adoptent à leur tour des aspects des peuples qu’ils ont conquis. Les Gaulois apportent leurs dieux, leurs noms, leurs vêtements, leurs savoir-faire artisanal, technologique et militaire.

Pour mieux comprendre cette transformation profonde et la manière dont les Gaulois ont progressivement intégré la culture romaine, le Musée de la Romanité propose l’exposition temporaire « Gaulois, mais Romains ! ». Vous pouvez aussi compléter votre lecture avec celle de notre article « Qui étaient vraiment les Gaulois ? Déconstruire les clichés et redécouvrir leur civilisation ».