Les monuments romains de Nîmes : un voyage au cœur de l’Antiquité

Entre 125 et 121 av. J.-C., les Romains conquièrent les territoires du sud de la Gaule et instaurent la “Gaule Transalpine”. Au sein de cette nouvelle province, on crée dès 118 av. J.-C. la colonie romaine de Narbo Martius (Narbonne). L’empereur Auguste parachève ensuite l’organisation administrative de la province, la divisant en plusieurs cités, chacune possédant un chef-lieu et des agglomérations secondaires. L’axe principal, la Voie Domitienne, reliant l’Italie à l’Espagne du mont Genève au col du Perthus, jalonne un réseau viaire essentiel pour la circulation des personnes et des marchandises. C’est dans ce contexte que Nîmes, appelée Nemausus à l’époque romaine, se voit attribuer le statut de colonie latine : la Colonia Augusta Nemausus, chef-lieu établi sur le territoire des Volques Arécomiques.

Dans cet article, nous vous présentons les principaux monuments romains de Nîmes.

Le Site de la Fontaine : un sanctuaire impérial autour de la source

Le site de la Fontaine est considéré comme le berceau de Nîmes.

Le sanctuaire du culte impérial, l’Augusteum

L’histoire religieuse du secteur de la Fontaine remonte à une époque antérieure à la conquête romaine. En effet, la source est considérée comme un lieu sacré dès la période préromaine. Les Romains, à partir de 25 av. J.-C., transforment l’ancien sanctuaire indigène en un sanctuaire du culte impérial, un Augusteum de type bien connu dans le monde romain.

- On y aménage une vaste plateforme, entourée de portiques semi-souterrains et d’exèdres, appelée nymphée, au centre de laquelle se trouvait l’autel du culte impérial.

- Un pont à trois arches acheminait l’eau de la source jusqu’au nymphée. Aujourd’hui, seul un pont à deux arches est visible, reconstruit au XVIIIᵉ siècle.

Le site archéologique témoigne donc de la transformation d’un sanctuaire indigène en un monument romain voué à la glorification de l’empereur Auguste. À l’époque moderne, notamment au XVIIIᵉ siècle, Jacques Philippe Mareschal, ingénieur du roi de France, chargé de l’aménagement des jardins de la Fontaine, s’est inspiré de la structure antique, redécouverte à cette occasion, pour en conserver l’organisation générale.

Le Temple de Diane

Situé dans l’enceinte du sanctuaire, ce bâtiment est surnommé le Temple de Diane, bien que rien n’indique formellement qu’il fut dédié à la déesse de la chasse. Il a pu servir de salle cultuelle, voire de bibliothèque, comme le laissent supposer les niches surmontées de frontons curvilignes et triangulaires. Bâti en grand appareil, il présente :

Une salle centrale, parfois nommée cella, flanquée de couloirs voûtés où l’on accède à des niveaux supérieurs (aujourd’hui disparus).

Un décor intérieur constitué de niches et de frontons alternés, rappelant certaines bibliothèques romaines.

Au Moyen Âge, l’édifice est transformé en monastère, puis des destructions successives aboutissent à l’état actuel. Malgré tout, la structure en grand appareil et le plan tripartite conservent une grande lisibilité, permettant d’imaginer l’aspect originel du monument.

La Tour Magne et l’enceinte augustéenne

La Tour Magne est la plus imposante des tours de l’enceinte édifiée sous Auguste.

Elle existait déjà à l’époque préromaine, sous forme d’une tour massive en pierre sèche, probablement intégrée à une enceinte préromaine bien moins connue. Lorsque les Romains construisent leur rempart d’une longueur de plus de 6 km, ils réutilisent la tour gauloise.

Haute aujourd’hui de 32,70 mètres, elle se compose d’un soubassement irrégulier et d’un corps octogonal. À l’origine, la Tour Magne comprenait un étage supérieur aujourd’hui disparu.

L’enceinte elle-même est un chef-d’œuvre de régularité et de technique : large de 2,10 mètres, bâtie avec un double parement en petit appareil à blocage interne. Seule la partie sud, plus visible aux yeux des voyageurs arrivant en ville, était réalisée en grand appareil pour un effet esthétique. La muraille comptait de nombreuses tours espacées à intervalles plus ou moins réguliers, dont certaines ont subsisté (Tour Magne, portions de courtine près des routes modernes, etc.).

Les portes monumentales : Porte d’Auguste et Porte de France

La Porte d’Auguste, autrefois nommée Porte d’Arles, ouvrait la ville sur la Voie Domitienne en direction de Beaucaire. Construite en grand appareil, elle comportait deux larges passages centraux pour les véhicules et deux passages latéraux pour les piétons, le tout flanqué de tours semi-circulaires. Les avant-trains de taureaux et les chapiteaux corinthiens témoignent de l’aspect monumental de cet ouvrage.

La Porte de France, plus modeste, comprend une unique arche surmontée d’une arcature (un ensemble d’arcs) aveugle à pilastre toscans et était encadrée, flanquée par deux tours. Son élévation est moins imposante que celle de la Porte d’Auguste, mais elle illustre la diversité des entrées fortifiées de Nîmes.

-STEPHANE-RAMILLON-VILLE-DE-NIMES-1024x684.v1733496450.jpg)

La Maison Carrée et le Forum

Au-delà du sanctuaire de la Fontaine, l’autre grand pôle de la ville romaine se situe autour du forum, à environ cinq cent mètres au sud-est de la source. Le forum était le centre civique et commercial de la colonie. Il comprenait plusieurs édifices publics (basilique, curie, marchés, etc.) dont la plupart sont non conservés aujourd’hui. La Maison Carrée, en revanche, demeure l’un des temples antiques les mieux préservés au monde et un des monuments romains de Nîmes les plus emblématiques.

Le temple dédié à Caius et à Lucius Caesar

La Maison Carrée fut construite au tout début de notre ère pour honorer Caius et Lucius Caesar, petit-fils et héritiers désignés d’Auguste. Bâtie sur une plateforme d’un mètre de hauteur, elle domine légèrement la place du forum. On y accède par un escalier frontal de quinze marches, caractéristique de l’architecture religieuse romaine.

Le plan du temple est dit corinthien pseudo-périptère (qui est entouré d’un rang de colonnes) : la colonnade sur les côtés et à l’arrière, est engagée dans les murs de la cella. En revanche, sur la façade, les dix colonnes libres délimitent le pronaos.

- L’inscription impériale originelle dédiée à Caius et Lucius Caesar est attestée par les trous d’ancrage des lettres sur la frise et l’architrave.

- La cella renfermait la statue du culte, tandis que les rites et processions se déroulaient à l’extérieur, autour d’un autel sacrificiel.

Avec ses chapiteaux corinthiens à feuilles d’acanthe, sa frise végétale et sa corniche à modillons, la Maison Carrée reflète la recherche esthétique propre à l’époque augustéenne.

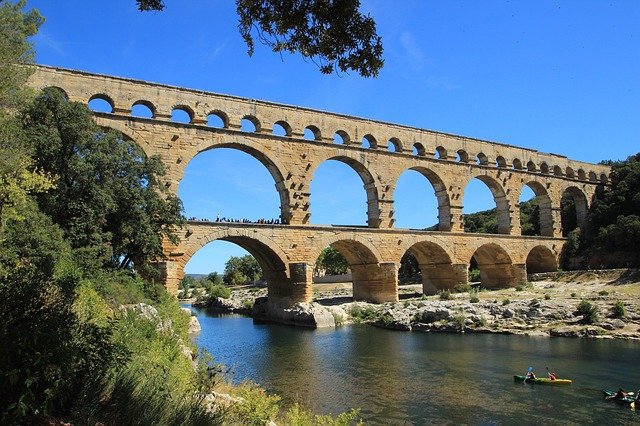

Proche de Nîmes : le Pont du Gard et le castellum, éléments d’un aqueduc de près de 50 km

Pour alimenter Nîmes en eau, un aqueduc de près de 50 km a été construit vers le milieu du Ier s. ap. J.-C. Il relie l’eau captée d’une source de la vallée d’Eure, près d’Uzès, jusqu’à la cité. L’aqueduc traverse différentes entités géographiques. Il alterne entre sections souterraines et ouvrages d’art spectaculaires (ponts, arcades). Son point le plus célèbre est sans conteste le Pont du Gard. Cet aqueduc est une véritable prouesse technique :

- Haut d’environ 48 mètres, il se compose de trois niveaux d’arcades superposées.

- Considéré comme le plus haut pont-aqueduc connu du monde romain, il permet le franchissement du Gardon dans une zone où la rivière est presque rectiligne.

Après le Pont du Gard, le canal continue dans les bois de Remoulins, franchissant sept vallons par des ponts plus modestes. Egalement, au niveau de Sernhac, on trouve des tunnels qui témoignent de la volonté des ingénieurs romains de suivre le trajet le plus adapté, même s’il fallait percer la roche. Enfin, l’aqueduc arrive sur le territoire de Nîmes par le col de la Croix de Fer, traverse le mont Duplan par un long tunnel de 400 mètres et s’avance jusqu’au centre urbain.

Le rôle du castellum

À l’arrivée de l’aqueduc, l’eau était réceptionnée dans un , un des rares châteaux d’eau romains conservés. Découvert en 1844, il se présente sous la forme d’un grand bassin circulaire de 5,50 mètres de diamètre, dans lequel le canal venait déverser son flux.

- Trois trous de vidange existaient au fond du bassin pour l’entretien.

- Le canal, voûté, pénétrait dans le mur extérieur de l’édifice sous un arc de décharge, puis rejoignait le bassin central.

- Dix orifices permettaient de répartir l’eau dans des tuyaux de plomb dirigés vers différentes zones de la ville (thermes, fontaines publiques, etc.).

Cet aménagement illustre l’organisation de la société romaine. Cette dernière valorise l’accès à l’eau courante autant pour des raisons pratiques que pour le prestige de la cité.

stephane_ramillon_ville_de_nimes-1-1024x441.v1617009413.jpg)

L’amphithéâtre : un édifice de spectacle monumentalisé

L’amphithéâtre est un édifice de spectacle typiquement romain. De forme elliptique, il était avant tout destiné aux combats de gladiateurs (munera) et aux chasses (venationes), divertissements très prisés à l’époque. Celui de Nîmes est construit au début du IIe s après J.-C.

- La façade, haute de 21 mètres, se présente sous deux étages d’arcades égaux, séparés par une corniche saillante et surmontés d’un attique percé de consoles pour soutenir le velum (une toile tendue protégeant les spectateurs du soleil).

- L’ordonnancement décoratif se limite à l’ordre toscan, avec quelques rares éléments sculptés (avant-corps de taureau, représentation de la louve avec Romulus et Remus, traces d’un combat de gladiateurs).

- La structure intérieure combine grand appareil et petits moellons en blocage, permettant à un public de 24 000 personnes de circuler aisément via des galeries concentriques et des vomitoires menant aux gradins.

- La cavea (ensemble des gradins) est divisée en trois zones par des passages séparés par des parapets, reflétant la hiérarchie sociale romaine. Des inscriptions gravées sur certains parapets indiquent même des places réservées à des corporations (bateliers du Rhône et de la Saône, de l’Ardèche et de l’Ouvèze).

- Sous la piste, deux galeries axiales et une galerie périphérique annulaire servaient de coulisses ou d’espaces techniques, accessibles par des rampes et un monte-charge.

L’amphithéâtre se trouve au cœur de la ville. Il est à proximité de l’actuel boulevard, marquant encore aujourd’hui, le paysage urbain de Nîmes.

Les monuments romains de Nîmes : le mot de la fin

De la source sacrée de la Fontaine aux majestueuses constructions romaines, en passant par les édifices publics du forum et l’aqueduc dont fait partie le spectaculaire Pont du Gard, Nîmes offre un ensemble remarquable de monuments romains. Ces derniers illustrent la romanisation de la Gaule. L’amphithéâtre, enfin, rappelle l’importance de la culture du spectacle et la volonté de l’Empire romain de marquer les esprits par des constructions à la fois fonctionnelles et grandioses.

Cette organisation urbaine, mise en place dès l’époque d’Auguste, témoigne aussi du rôle prépondérant de Nîmes en tant que colonie latine : la présence d’une vaste fortification, de portes monumentales et d’importants bâtiments dédiés à la vie civique, religieuse et ludique, souligne la place stratégique de la cité sur la Vie Domitienne et au sein de la Gaule Narbonnaise. Aujourd’hui, en vous promenant dans la ville et ses environs, vous pouvez admirer ces vestiges uniques qui, malgré le passage des siècles, demeurent un témoignage vivant de l’ingéniosité architecturale romaine et de la richesse historique de Nîmes.

➡️ Pour en apprendre davantage sur l’histoire de Nîmes, n’hésitez pas à venir visiter le Musée de la Romanité. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (dernière entrée à 17h).