La religion en Gaule romaine

La religion est inscrite au cœur de la société romaine. Elle y est omniprésente et scande chaque instant de la vie publique et privée selon des rituels très précis. Il en est donc de même dans la Gaule sous domination romaine, comme vous pourrez le découvrir en visitant l’exposition « Gaulois, mais Romains ! Chefs-d’œuvre du musée d’Archéologie nationale » présentée au Musée de la Romanité à Nîmes.

Un des gestes fondateurs les plus significatifs au point de vue religieux a été l’implantation d’un sanctuaire fédéral à Lugdunum (Lyon) en 12 av. J.-C., organisé autour d’un autel consacré à Rome et Auguste. Tout autant politique que religieux, il accueillait tous les ans les représentants des 60 cités des Gaules afin de régler les affaires des provinces et de célébrer la puissance de Rome.

Image : As d’Auguste, revers figurant l’autel fédéral de Lyon, 10-14 ap. J.-C., Musée de la Romanité, Nîmes © Ville de Nîmes/C. Carrier, R. Gafà

L’archéologie de prospection a révélé quelque mille vestiges de bâtiments cultuels enfouis. La Maison Carrée à Nîmes et le temple d’Auguste et de Livie à Vienne font figures d’exception par la conservation quasi intégrale de leur architecture.

Image : temple dit « Maison Carrée », Nîmes

Continuité et changement

Contrairement aux idées reçues, la domination romaine n’efface pas le paysage religieux autochtone, elle le modifie.

Un grand nombre de sanctuaires anciens continuent leurs activités durant l’époque impériale. Leur présence peut même déterminer le choix de l’implantation de la ville romaine, notamment les capitales de cité. Par exemple, Augustodunum (Autun) a été fondée aux abords d’un sanctuaire gaulois en activité depuis le IIIe s. av. J.-C.

Dans des villes gauloises préservées et romanisées comme Andemantunum (Langres) et Vesontio (Besançon), le sanctuaire primitif reste au cœur du nouveau centre urbain. Les Romains apportent de nouveaux rituels impliquant de nouveaux aménagements. Le culte est désormais rendu à l’extérieur du temple, sur un autel qui reçoit libations et sacrifices. Le sanctuaire peut être complété d’édifices typiquement romains comme un théâtre ou des thermes, ainsi que d’installations hydrauliques (conduites d’eau, bassins) pour les ablutions rituelles.

Deux formes architecturales ont servi de modèles de temple en Gaule romaine.

Les temples dédiés aux divinités du panthéon romain et à la célébration de l’Empire (« culte impérial ») sont de type gréco-romain comme le temple d’Auguste et Livie à Vienne et la Maison Carrée de Nîmes. Ils marquent les capitales de cité mais aussi quelques agglomérations secondaires.

Image : Temple d’Auguste et Livie, Vienne

Mais le type de temple majoritairement rencontré sur le territoire est le fanum, dont plus de 800 ont été recensés. Création caractéristique de l’époque qui suit la conquête, il s’implante dès le début du Ier s. L’édifice s’inscrit dans un plan centré dont la cella (salle réservée à la divinité) est entourée d’une galerie.

Image : fanum d’Oisseau-le-Petit

Le panthéon gallo-romain

Les peuples celtes n’ont pas laissé d’écrits et peu d’images. Leur religion et leurs divinités sont donc connues par les auteurs grecs et romains ainsi que par quelques documents d’époque romaine, comme le pilier des Nautes, trouvé dans un mur de Notre-Dame, sculpté de figures de dieux gaulois et romains accompagnés de leur nom.

Cependant, la grande majorité de ces dieux reste non identifiable et anonyme pour nous aujourd’hui, comme le dieu de Bouray ou le dieu à triple visage.

Image : Dieu de Bouray-sur-Juine (Essone), bronze doré et verre (yeux), fin Ier s. av. J.-C. – début Ier s. ap. J.-C. ?

Dans ce riche panthéon gaulois, viennent cohabiter les divinités romaines, généralement adoptées avec leur iconographie gréco-romaine.

Image : Figurine de Jupiter, Auvernier (Suisse), bronze, IIe s.

Ce qui caractérise ce panthéon, c’est l’association des divinités issues des deux civilisations. Sur le pilier du Pont-au-Change, la déesse gauloise Rosmerta apparaît comme la parèdre (divinité associée) du dieu romain Mercure, tenant son attribut, le caducée. Elle y est représentée à la gréco-romaine, comme une Cérès ou une Fortuna.

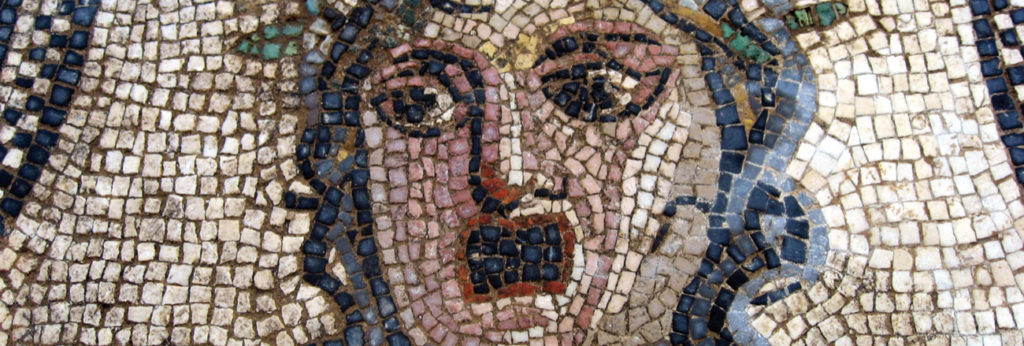

Image : Mercure et Rosmerta sur le pilier du Pont-au-Change, Paris, calcaire, Ier s.

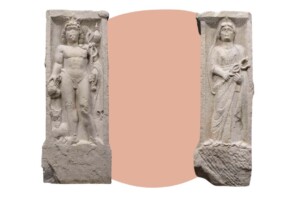

Mais si les divinités gauloises comme Rosmerta peuvent être représentées à la gréco-romaine, les divinités romaines peuvent aussi être représentées à la gallo-romaine. Ainsi, la figurine de l’île Barbe (Lyon) montre Mercure en nu héroïque portant la chlamyde grecque, alors que la statuette de Morienval le représente vêtu de la tunique et de la caracalla d’origine gauloise, brandissant une serpe.

Image : Figurine de Mercure selon l’iconographie gréco-romaine, île Barbe, Lyon, bronze, Ier – IIIe s.

L’association des divinités peut aller jusqu’à la fusion quand les noms d’une divinité romaine et d’une divinité gauloise topique (rattachée à un lieu) sont accolés, comme Apollon Moritasgus chez les Lingons (territoire de Langres).

Image : Buste d’Apollon, probable copie de la statue de culte du sanctuaire d’Alésia, Alise-Sainte-Reine, La Croix Saint Charles, calcaire, IIe s.

Les ex-voto

L’apparition des ex-voto dans les sanctuaires gallo-romains au début du Ier s. est une conséquence directe de l’adoption par les Gaulois des rituels romains après la conquête.

Un lot exceptionnel constitué de 300 ex-votos a été découvert dans le sanctuaire des Sources de la Seine (Dijon), dédié à Sequana, déesse de la Seine. Ils consistaient en figures humaines ou parties du corps humains réalisées en bois, offerts pour l’acquittement d’un vœu d’ordre médical.

Si les offrandes en pierre existent également, les ex-voto en métal sont de loin les plus nombreux. En forme de plaquettes en tôle de bronze, ils étaient fixés sur les murs du sanctuaire à l’aide de clous. Ils représentent en majorité des parties du corps humains (yeux, bassins, seins, membres), parfois accompagnées d’une inscription, comme un ex-voto d’Alésia dédicacé par Sabin(n)us à Apollon Moritasgus.

Image : Ex-voto oculaire portant une inscription avec le nom du dédicant, Sabin(n)us, et de la divinité, Moritasgus, Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or), bronze et argent, 70-130 ap. J.-C.

Conclusion

La religion en Gaule romaine montre un visage à la fois varié et homogène. Comme dans toutes les provinces de l’Empire, elle subit la forte influence de la religion romaine, notamment dans son volet public qui impose les divinités du culte national (triade capitoline) ainsi que les différentes facettes du « culte impérial » à portée hautement politique et fédératrice. À côté, subsistent les divinités et les lieux de culte ancestraux, soit englobés dans de nouvelles structures, soit associés aux nouveaux dieux de Rome. Pour aller plus loin dans la découverte de la Gaule, vous pouvez compléter votre apprentissage avec nos articles consacrés à l’organisation sociale en Gaule romaine ou encore à la vie entre champs et cité dans la Gaule du Nord.